СМИ о нас

| 10.10.25 | 09.10.2025 Russia Today. «Систематическая ошибка»: российские учёные нашли во Вселенной причины сбоев в работе GPS и ГЛОНАСС |

Российские физики обнаружили целый класс квазаров, координаты которых ранее были определены некорректно. Эта неточность может иметь большое значение для земных систем навигации, таких как GPS и ГЛОНАСС: дело в том, что навигационные спутники корректируют своё положение в пространстве именно по квазарам — ядрам галактик, в центре которых расположены чёрные дыры. По словам учёных, некорректные данные о нахождении этих объектов во Вселенной могут приводить к системным нарушениям земной навигации.

Сгенерировано с помощью ИИ

Российские учёные из МФТИ и ФИАН обнаружили во Вселенной необычный класс квазаров, которые могут снижать точность спутниковых навигационных систем, таких как GPS и ГЛОНАСС. Результаты исследования опубликованы в журнале MNRAS.

Квазары — это активные ядра галактик, в центре которых находятся сверхмассивные чёрные дыры. Квазары чрезвычайно ярки и видны на расстоянии в миллиарды световых лет. Из-за своей дальности они кажутся неподвижными, поэтому служат ориентирами, своеобразными маяками для спутников на земной орбите — в том числе навигационных.

Поиск объектов в дальнем космосе осуществляется с помощью оптических телескопов и радиотелескопов. Но, как выяснилось за последние годы, координаты одного и того же квазара в оптическом и радиодиапазоне не совпадают примерно в 10% случаев. Для навигационных систем такая ошибка может стать критичной.

Навигация в смартфоне

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В новом исследовании российские учёные использовали сдвиги между координатами в радио и оптике для выделения тех квазаров, которые не могут служить надёжными ориентирами для спутниковой навигации. Исследователи считают, что необходимо пересмотреть список объектов, учитывая их особенности, чтобы обеспечить стабильную работу GPS и ГЛОНАСС.

«Квазары — это своеобразные маяки для всех навигационных спутников. Если мы используем для ориентации такой «ложный маяк», появляется систематическая ошибка… Их либо нужно учитывать с поправкой, либо совсем исключить из числа опорных объектов для калибровки спутниковых систем», — подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Александр Попков.

Физики также установили, что это смещение связано с особенностями радиоизлучения квазаров. Оказалось, что самой яркой областью в радиодиапазоне объектов является не центральное ядро, как предполагалось ранее, а участок джета — струи плазмы, выходящие из ядра. Из-за этого координаты квазара «съезжают» и спутник ориентируется не по центру галактики, а по более яркой, но смещённой точке.

https://russian.rt.com/science/article/1543664-chernye-dyry-kvazary-navigatory-otkrytie

| 10.10.25 | 08.10.2025 Научная Россия. «Фундаментальный квантовый эффект был продемонстрирован для достаточно большой системы». Алексей Семихатов о Нобелевке по физике 2025 |

Нобелевскую премию по физике 2025 г. присудили за наблюдение квантовых эффектов в макромире: открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. О том, в чем фундаментальное и прикладное значение этих исследований, «Научная Россия» узнала у доктора физико-математических наук Алексея Михайловича Семихатова.

А.М. Семихатов. Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Нобелевская премия по физике была присуждена за развитие нашего понимания фундаментальных квантовых эффектов. Квантовая механика лежит в основе существования мира и нас самих, но она контринтуитивна: там действуют совершенно другие, не похожие на наши правила. Применение и демонстрация туннельного эффекта, отмеченные в этом году Нобелевской премией, имеют фундаментальное значение: благодаря туннельному эффекту горят все звезды, он же отвечает и за радиоактивный распад ядер. Ученые экспериментально продемонстрировали туннельный эффект для мезоскопических состояний, то есть для достаточно большого числа квантовых объектов, собранных в определенном сверхпроводящем состоянии в сверхпроводящем контуре, когда они ведут себя как единое целое. <...> Очень важный момент: когда вы запираете квантовую систему в каком-то объеме, например пытаетесь “поселить” электрон рядом с атомным ядром в атоме, у вас возникают дискретные состояния. Достичь вашей цели оказывается возможным только при строго определенных состояниях энергии. Это абсолютно фундаментальное свойство мира — дискретность внутри атома — лежит в основе Вселенной и того, как мы понимаем ее. В эксперименте ученых дискретность была продемонстрирована в условиях, когда упомянутое мезоскопическое состояние заперто в сверхпроводящем контуре и в известном смысле упирается в стену, не проходимую классическими средствами... и тем не менее оно смогло протуннелировать! Важно и то, что в этом состоянии была явным образом зафиксирована сама по себе дискретность, то есть энергетические “ступеньки”. Это сугубо квантовомеханическое явление, и то, что оно было продемонстрировано на мезоскопическом состоянии, в свое время стало большим прогрессом и расширило наше понимание работы технологий и устройства квантовой механики в целом. Это один из подходов к созданию квантовых компьютеров: через сверхпроводящие колебательные контуры для реализации кубитов. Таким образом, вы создаете дискретные состояния в сверхпроводящем контуре (кубиты), а затем управляете ими. Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис стали пионерами в этой области знания. <...> Еще раз хочу подчеркнуть, что квантовое туннелирование — абсолютно фундаментальный для устройства Вселенной и неинтуитивный квантовый эффект, и в исследованиях, отмеченных Нобелевской премией 2025 г., он впервые был продемонстрирован для достаточно большой системы, а не только для отдельных атомов и атомных ядер».

Справка: Алексей Михайлович Семихатов ― доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), научный куратор музея «АТОМ», автор книги «Сто лет недосказанности: квантовая механика для всех в 25 эссе», посвященной 100-летию квантовой механики, популяризатор науки.

| 07.10.25 | 07.10.2025 Научная Россия. «UltrafastLight-2025» прошла в ФИАН |

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла IX Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям «UltrafastLight-2025».

Участники «UltrafastLight-2025». Источник фото: ФИАН

Председателем программного комитета выступил директор ФИАН, академик РАН Н.Н. Колачевский. В рамках конференции было представлено шесть пленарных докладов по приоритетным направлениям мировой науки (лазерная физика, материаловедение, лазерные технологии и науки о жизни), 50 приглашенных и 120 устных докладов, а также более 30 стендовых сообщений. Общее число участников превысило 190 человек, из которых более 170 представляли различные города России (Москву, Санкт-Петербург, Томск, Нижний Новгород, Новосибирск, Саров и другие). Также в мероприятии приняли участие 20 зарубежных учёных из Китая, Ирана и Индии. В последнее время отмечается значительный интерес к конференции со стороны азиатских исследователей, и участие ученых этого региона планируется существенно расширить в следующем году. Отметим, что «UltrafastLight» является одной из трех ключевых международных конференций в данной области наряду с «Ultrafast Phenomena» (США) и «Ultrafast Science» (КНР).

На открытии конференций с приветственным словом выступил руководитель Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова (ОКРФ) ФИАН, вице-председатель программного комитета профессор А.А. Ионин.

В пленарном докладе проректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) и заведующего кафедрой нанофотоники, члена-корреспондента РАН, профессора А.А. Федянина был представлен обзор достижений в области лазерных методов создания метаоптических элементов в объеме прозрачных диэлектриков, а также перспективы нейроморфной фотоники и оптической обработки информации.

Пленарный доклад «Многофункциональная лазерная установка килоджоульного уровня «ЭЛЬФ»: концептуальное проектирование и программа исследований в области высоких плотностей энергии» представили соавторы: директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ А.П. Кузнецов и заведующий кафедрой теоретической и ядерной физики НИЯУ МИФИ С.В. Попруженко. Выступление было посвящено программе исследований на лазерной установке с пользовательским интерфейсом, которая по своим характеристикам предоставит учёным из различных лабораторий и институтов широкий спектр возможностей для исследований.

Профессор Хау Тиан, декан Школы физики Харбинского технологического института (Harbin Institute of Technology, КНР), в своем докладе осветил вопросы инженерии доменной структуры и сверхбыстрых динамических процессов в оптоэлектронных функциональных материалах.

Профессор МГУ А.Б. Федотов в пленарном докладе сделал обзор недавних достижений по механизмам генерации, характеристикам и применениям фазово-стабильных однопериодных импульсов.

Вступительное слово руководителя Лаборатории нанофизики и биомедицины Центра лазерных и нелинейно-оптических технологий ОКРФ ФИАН С.И. Кудряшова. Источник фото: ФИАН

В приглашенном докладе профессор Шао Цзянда Шанхайского института оптики и точной механики (SIOM, КНР), директор Китайско-российской совместной лаборатории, иностранный член РАН, дал обзор последних разработок в области компрессии и посткомпрессии в петаваттных лазерах, рассказал о существующих проблемах и путях их решения.

В приглашенном докладе руководителя Лаборатории нанофизики и биомедицины Центра лазерных и нелинейно-оптических технологий ОКРФ ФИАН, вице-председателя программного комитета профессора С.И. Кудряшова были представлены результаты бесконтактного измерения структурных и электрических свойств сверхлегированного кремния с помощью терагерцового зондирования и спектроскопии комбинационного рассеяния света.

Директор Центра международных обменов и сотрудничества Школы физики Харбинского технологического института профессор Лю Сингуанг (КНР), «Многомерное управление хироптическим откликом с помощью метаструктур», рассмотрел подход к управлению подобными метаструктурами.

Участники китайской делегации посетили мемориальный кабинет академика Н.Г. Басова – директора ФИАН (1973-1989) и лауреата Нобелевской премии по физике (1964). Профессор А.А. Ионин рассказал гостям об истории ФИАН и основателе Отделения квантовой радиофизики Николае Геннадиевиче Басове, после чего состоялась дискуссия о перспективах развития квантовой электроники и лазерной физики в России, Китае и странах Азии.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/ultrafastlight-2025-prosla-v-fian

Николай Колачевский, ФИАН: «Создание разнопрофильных научно-практических лабораторий позволит быстрее отвечать на возможные угрозы новых технологий»

Директор ФИАН рассказал, какие компетенции станут критически важны через 5 лет и как объединить усилия университетов, государства и частного сектора. Николай Колачевский подчеркнул значимость инициативы, сформированной Международным движением по финансовой безопасности.

| 07.10.25 | 06.10.2025 Атомная Энергия 2.0. Николай Колачевский, ФИАН: «Создание разнопрофильных научно-практических лабораторий позволит быстрее отвечать на возможные угрозы новых технологий» |

Директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Н.Н. Колачевский принял участие в форуме «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения», который состоялся в рамках финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Мероприятие под эгидой Международного движения по финансовой безопасности объединило экспертов, представителей государственных ведомств и финансовых институтов, а также молодых людей из 40 стран.

Форум прошёл в формате диалога. Участники Олимпиады и послы Международного движения по финансовой безопасности задавали свои вопросы экспертам – представителям финансовых разведок, научного и банковского сообществ. В частности, на вопросы ответили эксперты из Индии, Кубы, Мадагаскара, ОАЭ, ФИАН, РАЕН, банка ПСБ и ТБанка.

Директор ФИАН рассказал, какие компетенции станут критически важны через 5 лет и как объединить усилия университетов, государства и частного сектора. Николай Колачевский подчеркнул значимость инициативы, сформированной Международным движением по финансовой безопасности, о создании разнопрофильных научно-практических лабораторий:

«Расширение наших предметных лабораторий, что является одной из целей образовательного блока, позволит быстрее отвечать на возможные угрозы новых технологий».

В завершении своего выступления директор ФИАН отметил важность высокопрофессионального преподавания и человеческого общения в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Прежде чем учить других, нужно очень хорошо научиться самому», – резюмировал академик РАН Николай Колачевский.

Участники форума приняли декларацию, в которой выразили поддержку деятельности международных организаций и объединений (ООН, ФАТФ, БРИКС и иных), направленной на укрепление международного сотрудничества в области противодействия использованию новых технологий в преступных целях.

Принятая резолюция будет направлена в профильные комитеты ООН и ФАТФ.

| 07.10.25 | 06.10.2025 Научная Россия. Директор ФИАН Николай Колачевский выступил на международном форуме по финансовой безопасности |

Директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Н.Н. Колачевский принял участие в форуме «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения», который состоялся в рамках финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Источник фото: ФИАН

Мероприятие под эгидой Международного движения по финансовой безопасности объединило экспертов, представителей государственных ведомств и финансовых институтов, а также молодых людей из 40 стран.

Форум прошёл в формате диалога. Участники Олимпиады и послы Международного движения по финансовой безопасности задавали свои вопросы экспертам – представителям финансовых разведок, научного и банковского сообществ. В частности, на вопросы ответили эксперты из Индии, Кубы, Мадагаскара, ОАЭ, ФИАН, РАЕН, банка ПСБ и ТБанка.

Директор ФИАН рассказал, какие компетенции станут критически важны через 5 лет и как объединить усилия университетов, государства и частного сектора. Николай Колачевский подчеркнул значимость инициативы, сформированной Международным движением по финансовой безопасности, о создании разнопрофильных научно-практических лабораторий: «Расширение наших предметных лабораторий, что является одной из целей образовательного блока, позволит быстрее отвечать на возможные угрозы новых технологий».

В завершении своего выступления директор ФИАН отметил важность высокопрофессионального преподавания и человеческого общения в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Прежде чем учить других, нужно очень хорошо научиться самому», – резюмировал академик РАН Николай Колачевский.

Участники форума приняли декларацию, в которой выразили поддержку деятельности международных организаций и объединений (ООН, ФАТФ, БРИКС и иных), направленной на укрепление международного сотрудничества в области противодействия использованию новых технологий в преступных целях.

Принятая резолюция будет направлена в профильные комитеты ООН и ФАТФ.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

| 06.10.25 | 06.10.2025 Известия. Через премии к звездам: Нобелевку-2025 могут дать за терапию ВИЧ и астрохимию |

Ученые российского происхождения могут получить Нобелевскую премию за создание теории инфляции Вселенной. Среди других претендентов — исследователи, чьи работы помогли сделать ВИЧ несмертельным заболеванием. А также первооткрыватели, которые выяснили, как образовались звездные облака и планеты, и ученые, объяснившие, каким образом самоорганизуется живое вещество в клетках. Об этих и других исследованиях, которые в 2025 году могут отметить в Нобелевском комитете, — в прогнозе, подготовленном «Известиями».

Физиология и медицина

Ученых, которых наградят Нобелевской премией в 2025 году, объявят на этой неделе. Три из пяти ее номинаций посвящены научным дисциплинам. 6 октября станут известны лауреаты по физиологии и медицине, 7 октября — по физике, а 8 октября — по химии. Российские эксперты по просьбе «Известий» предположили, кто может быть удостоен высокой награды.

Премии по физиологии и медицине заслуживает греческий ученый Никос Логотетис, считает член научного комитета национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Алексей Паевский. Вклад в науку заключается в создании, проверке и калибровке функциональной магнитно-резонансной томографии в применении к человеческому мозгу. Это достижение произвело революцию в медицине, поскольку позволило точно увидеть работу органа в реальном времени, не вскрывая никаких оболочек.

— Также награды заслуживают разработчики методики высокоактивной антиретровирусной терапии для лечения ВИЧ, которая позволяет перевести заболевание из разряда смертельных в хроническое. Такой способ лечения позволяет контролировать болезнь, и люди могут вести с ней полноценную жизнь, — сказал он «Известиям».

Также поощрения Нобелевским комитетом достойно создание препарата Ozempic, который используют для лечения сахарного диабета и борьбы с ожирением. Так считает руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

— Награды заслуживает открытие роли в организме глюкагоноподобного пептида-1 (гормон, который вырабатывается при приеме пищи. — Ред.) и создание имитирующих их действие препаратов для лечения диабета 2-го типа и ожирения. Это позволило разработать лекарство для снижения массы тела Ozempic. Потенциальные лауреаты — Дэниел Друкер, Йенс Хольст, Джоэл Хабенер, Светлана Мойсова и Лотте Кнудсен, — сообщил эксперт.

Фото: Global Look Press/Johan Nilsson/Tt

Помимо этого, он отметил изобретение CAR-T— терапии, в которой используются перепрограммированные Т-лимфоциты пациента. Им придают способность распознавать опухолевые антигены, превращая клетки иммунитета в «живое лекарство». Награду за это могут получить американцы Карл Джун и Мишель Садлен.

Нобелевская премия по физиологии и медицине может быть также присуждена за разработку оптогенетики — революционного метода, позволяющего ученым управлять активностью нейронов и нейронных цепей с помощью света, тем самым раскрывая биологическую основу поведения и функций мозга.

— Этот метод совершил революцию в нейронауках, позволив впервые картировать нейрональные контуры, участвующие в таких процессах, как запоминание, обучение, сон, поведенческие реакции и многое другое. Интересно, что само явление светозависимого изменения мембранного потенциала одноклеточных водорослей было совершено советскими учеными Феликсом Литвиным, Олегом и Виталием Синещековыми, — сказал директор Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, член научного комитета национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Всеволод Белоусов.

Вместе с тем, по мнению директора физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Дениса Кузьмина, за открытие фундаментального механизма врожденного иммунитета cGAS-STING премию могут получить китайско-американский ученый Чжицзян Чен и американские исследователи Глен Барбер и Андреа Аблассер.

— Открытие сигнального пути cGAS-STING радикально изменило представления о врожденном иммунитете. Он стал фундаментальной основой для разработки новых терапевтических подходов: от противораковых иммунотерапий до противовирусных средств и стратегий лечения аутоиммунных заболеваний. Именно универсальность и медицинская значимость этого механизма — от базовой биологии до прикладной медицины — делают это достижением сопоставимым по масштабу с классическими нобелевскими открытиями в иммунологии, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, заведующий лаборатории структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Филипп Максимов отметил проект Джона Дика из Канады, который посвящен стволовым клеткам лейкоза, а также работу по исследованию гормона грелина, который регулирует моторику желудка и выделение желудочной кислоты для пищеварения.

Физика

Премию по физике могут вручить за разработки в сфере метаматериалов. Они конструируются на микроуровне (вплоть до отдельных атомов и молекул) и позволяют создавать приборы и инструменты, которые работают на новых принципах, рассказал руководитель Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Андрей Наумов.

В числе потенциальных претендентов он, в частности, назвал британского физика Джона Пендри, который подтвердил существование материала с отрицательным показателем преломления. А также американца Дэвида Смита. Его группа, развив идеи Пендри, разработала прототип плаща-невидимки для микроволн.

Теоретические основы этого направления заложил российский ученый Виктор Веселаго, который также достоин стать лауреатом Нобелевской премии, отметил Андрей Наумов.

— Я бы поддержал Михаила Еремца. Это белорусский выпускник МИФИ 1973 года. Среди его достижений — открытие сверхпроводимости в гидриде серы (сероводороде) при температуре около -70 °C, а затем и в гидриде лантана — при -23 °C. Эти результаты приблизили ученых к созданию материалов, которые способны проводить электричество без потерь при условиях, близких к обычным. Правда, для этого нужны колоссальные давления, — рассказал «Известиям» завкафедрой прикладной математики НИЯУ МИФИ Николай Кудряшов.

Михаил Еремец открыл большое количество свойств, которые приобретают вещества в необычных условиях, добавил эксперт. Например, что при экстремальных давлениях натрий становится прозрачным, а водород превращается в металл. Или азот превращается в твердый полимер, который по свойствам напоминает алмаз.

Среди тех, чьи открытия ждут Нобелевской премии по физике уже несколько десятилетий, ученые российского происхождения Андрей Линде и Вячеслав Муханов, которые в деталях разработали инфляционную модель Вселенной, добавил завкафедрой теоретической ядерной физики НИЯУ МИФИ Сергей Попруженко.

— На премию сразу в двух номинациях — по физике и химии — может претендовать Эвина Ван Дисхук из Нидерландов — наверное, главный астрохимик нашего времени. Она многое сделала для создания этой науки и за разъяснение того, как образуются звездные облака, формируются звезды и планеты, — поделился мнением руководитель пресс-службы Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, член научного комитета национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Алексей Паевский.

В области астрофизики один из главных претендентов — россиянин Рашид Сюняев, который раскрыл уникальную природу горячих нейтронных звезд, где рождаются элементы периодической таблицы. Также он инициировал проект «Спектр-РГ» — не имеющей аналогов космической обсерватории. С ее помощью ученые провели беспрецедентный по точности обзор всего неба в рентгеновском диапазоне, открыли миллионы новых источников и создали подробную карту Вселенной, добавил Андрей Наумов.

Химия

По словам заведующего лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, академика РАН Валентина Ананикова, традиционно внимание Нобелевского комитета сосредоточено на области, где ученые ищут способы ускорить и сделать более эффективными химические реакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одно из наиболее сильных достижений в этом направлении — открытие реакции кросс-сочетания C–X. Она позволяет с высокой точностью «пришивать» различные атомы к углеродному скелету органической молекулы. Это открытие сделало быстрым и предсказуемым синтез большинства современных лекарств, материалов и сложных природных соединений. Награду за него могут присудить американским ученым Джону Хартвигу и Стефану Буквальду.

— Вместе с тем нельзя забывать, что параллельно подобные работы в России вела академик Ирина Белецкая из МГУ. Она внесла фундаментальный вклад в разработку этих же реакций и заложила основы, которые сегодня применяют по всему миру, — сообщил Валентин Анаников.

Также в качестве претендента на премию академик назвал Тао Джана — китайского разработчика одноатомных каталитических систем. Такие решения позволяют сделать активным каждый атом вещества, которое добавляют в реакцию для ее ускорения. Не менее перспективны достижения французского химика Жан-Мари Тараскона, который совершил фундаментальные открытия в сфере преобразования энергии и разработал инновационные типы литиевых и натриевых аккумуляторов.

— В 2025 году премия по химии с высокой вероятностью будет присуждена за прорывы в области биомолекулярных конденсатов, где лидируют ученые Клиффорд Брэнгуинн, Майкл Розен из США и Энтони Хайман из Великобритании. Их работы революционизируют понимание клеточной организации, — полагает доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Химия» Пензенского государственного университета Сергей Киреев.

Он объяснил, что такие конденсаты — это фундаментальный принцип организации живой материи. Долгое время ученые считали, что все важные структуры в клетке (органеллы, как ядро или митохондрии) окружены липидной мембраной. Однако работы показали, что клетка использует другой, более гибкий принцип фазового разделения.

Он выражается в том, что молекулы (чаще всего белки и РНК) со множеством слабых связей между собой лучше взаимодействуют друг с другом, а не с окружающей жидкостью. Понимание, как управлять формированием конденсатов, может привести к созданию нового типа лекарств, которые действуют на клеточном уровне.

— В числе российских ученых особое место занимает академик Юрий Оганесян из Объединенного института ядерных исследований. Под его руководством был синтезирован целый ряд сверхтяжелых элементов Периодической системы, включая элемент № 118 — Оганесон (Og), названный в его честь, — отметил Валентин Анаников.

Это уникальный случай, когда имя ученого увековечили при жизни. Его открытия расширили границы химии и позволили приблизиться к пониманию фундаментальных законов строения материи, подчеркнул эксперт.

| 06.10.25 | 05.10.2025 Тольятти 24. Исследование: геомагнитные возмущения чаще коррелируют с инфарктами у женщин |

Бразильские исследования показали, что в периоды магнитных бурь у женщин наблюдается рост госпитализаций с инфарктом и повышенная внутрибольничная смертность. У мужчин подобной динамики не выявлено.

Учёные объясняют эффект возможным влиянием возмущений магнитосферы на электрическую активность сердца, что может быть критично для людей с уязвимыми сосудами и нестабильным ритмом.

В то же время, как напомнил представитель Астрокосмического центра ФИАН Вячеслав Авдеев, сами по себе магнитные бури не считаются прямой угрозой для здоровья: у людей отсутствуют органы, чувствительные к магнитным полям, а воздействие при МРТ существенно сильнее бурь и не ощущается. Эксперт подчеркнул, что основное влияние бурь — на инфраструктуру, а медицинские эффекты требуют осторожной интерпретации.

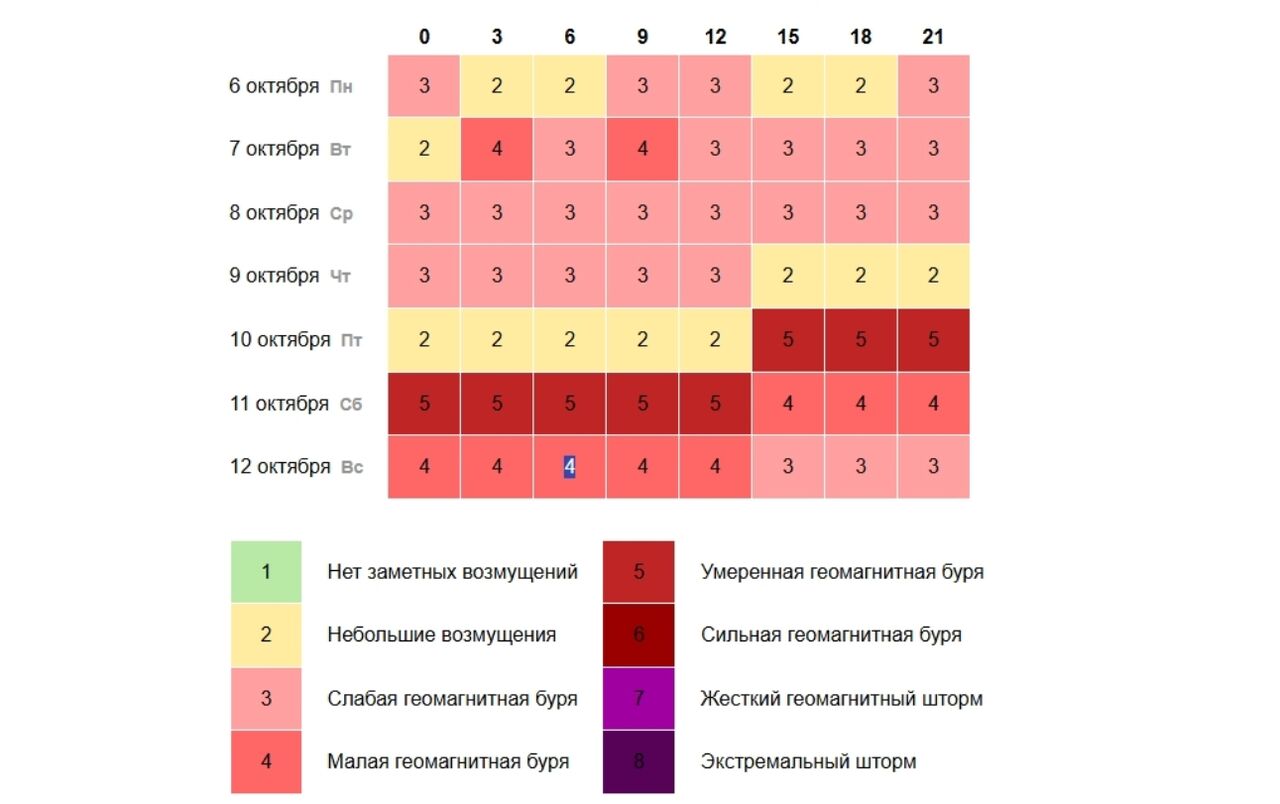

| 06.10.25 | 05.10.2025 Vse42. Магнитные бури вскоре снова ударят по Кузбассу |

В Кемеровской области в скором времени снова ожидаются магнитные бури.

Согласно данным сервиса Time-in, в конце текущей недели по Кемеровской области снова ударят магнитные бури. Так, в пятницу, 10 октября, возмущения магнитного поля станут "умеренными". На следующий день их интенсивность снизится до "малых" значений.

При этом ранее сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев заявил, что магнитные бури не окажут отрицательного влияния на здоровье человека.

– У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. Однако мы их не чувствуем, – цитирует его слова ТАСС.

Он также отметил, что голова может болеть по многим причинам, которые не связаны с магнитными бурями.

| 06.10.25 | 05.10.2025 MoneyTimes. Магнитная буря пугает, но не вредит: реальная угроза скрывается в технике |

Магнитные бури

© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain

Учёные ФИАН: магнитные бури не влияют на здоровье человека

Каждый раз, когда учёные предупреждают о приближении магнитной бури, многие люди ждут головной боли, скачков давления и плохого сна.

Соцсети мгновенно заполняются сообщениями о "влиянии Солнца на самочувствие". Однако специалисты уверены: прямой связи между солнечными вспышками и человеческим здоровьем нет.

"У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. Однако мы их не чувствуем", — сказал сотрудник Астрокосмического центра ФИАН Вячеслав Авдеев.

Он подчеркнул, что магнитные возмущения могут повлиять на технику и инфраструктуру, но не на человека напрямую.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это реакция земной магнитосферы на вспышку на Солнце. Поток заряженных частиц достигает Земли через 1-3 дня, вызывая колебания магнитного поля. Эти процессы фиксируются приборами и хорошо изучены.

Для человека сила возмущения несопоставимо мала: магнитные поля при МРТ превышают естественные в тысячи раз, но мы их не ощущаем.

Почему буря опасна для техники, а не для людей

Главная угроза — не для организма, а для инфраструктуры. Геомагнитные колебания способны выводить из строя спутники, трансформаторы, линии электропередачи и системы связи.

"Если бы событие Каррингтона повторилось в наши дни, только в США ущерб составил бы около $2 трлн", — подчеркнул Вячеслав Авдеев.

Такое событие — мощнейшая буря XIX века, которая вызвала перебои в телеграфной сети и полярные сияния даже над Кубой.

Сравнение: влияние магнитных бурь

| Объект воздействия | Эффект | Примеры последствий |

| Человек | Практически отсутствует | Незначительные колебания давления у метеочувствительных |

| Спутники | Повреждение электроники | Сбои навигации и связи |

| Электросети | Перегрузка трансформаторов | Отключения в регионах |

| Радиосвязь | Искажения сигнала | Нарушения работы авиации и морского флота |

FAQ

Опасны ли магнитные бури для здоровья?

Нет, доказательств прямого вреда нет.

Почему некоторые люди чувствуют недомогание?

Это чаще связано с изменением погоды, давления и стресса.

Может ли буря повредить самолёты или ракеты?

Да, сильные вспышки могут мешать навигации, но авиация учитывает эти риски.

Как часто происходят сильные бури?

Средние — несколько раз в год, экстремальные — раз в несколько десятилетий.

Мифы и правда

-

Миф: магнитные бури вызывают инсульты и инфаркты.

Правда: медики не подтверждают связи, эти болезни имеют иные причины. -

Миф: можно "почувствовать" бурю заранее.

Правда: человек не обладает органами, чувствительными к магнитным полям. -

Миф: магнитные бури влияют на поведение животных.

Правда: реакции животных связаны скорее с изменениями освещённости и давления.

Три интересных факта

- Приборы фиксируют магнитные бури по изменению поля всего на 1-2%.

- Полярные сияния — красивый побочный эффект солнечных бурь.

- На станциях МРТ магнитное поле в десятки тысяч раз сильнее, чем при бурях.

Исторический контекст

Первое крупное "солнечное событие" наблюдалось в 1859 году. Оно вошло в историю как событие Каррингтона - по имени британского астронома, впервые описавшего вспышку на Солнце.

Телеграфные линии тогда вышли из строя, а аппараты загорались от перегрузки. С тех пор геомагнитные бури стали предметом постоянного изучения.

Современные службы космической погоды (например, NASA и ESA) отслеживают активность Солнца и заранее предупреждают о возмущениях. Благодаря этому человечество готово к их техническим последствиям, даже если не всегда к информационным паникам.

https://www.moneytimes.ru/news/magnetic-storms-truth-or-myth/107867/