СМИ о нас

| 12.11.25 | 12.11.2025 Телеграм-канал С широко открытыми глазами. В ФИАН предложили новый тип атомов для создания квантовых компьютеров с долговременной памятью |

В ФИАН предложили новый тип атомов для создания квантовых компьютеров с долговременной памятью

Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра впервые подробно изучили нейтральные атомы тулия как перспективную платформу для квантовых вычислений.

Специалисты исследовали свойства этого элемента в качестве кубитов – битов квантовой информации – и продемонстрировали возможности эффективного управления их квантовым состоянием – как с помощью микроволнового излучения, так и посредством лазеров. Научная статья опубликована в топовом журнале PRX Quantum.

«Главным достижением работы стало удержание стабильного квантового состояния до 55 секунд. Это одно из лучших значений, когда-либо продемонстрированных в мире. Также, мы предложили метод «переключения» кубитов между основным состоянием и метастабильным (с временем жизни 112 миллисекунд). Это позволяет защитить квантовую информацию от помех и реализовать ряд протоколов для дополнительного повышения точности квантовых вычислений», – поделился соавтор исследования, директор ФИАН академик Николай Колачевский.

По словам ученого, примечательно также, что все эксперименты проводили на установке, которую изначально создали для разработки компактных сверхточных оптических часов на основе атомов тулия. Это говорит о том, что атомы тулия – это многофункциональная платформа, перспективная для самых разных направлений в квантовых технологиях.

| 12.11.25 | 12.11.2025 Медиа Волна. Российские ученые установили мировой рекорд в хранении квантовой информации |

Исследование демонстрирует потенциал тулия как перспективного материала для создания квантовых компьютеров следующего поколения

Физики из Физического института РАН и Российского квантового центра достигли рекордного времени сохранения квантового состояния — 55 секунд, используя атомы тулия в качестве кубитов. Результаты исследования превосходят большинство мировых аналогов, сообщает ТАСС со ссылкой на научные учреждения.

Ученые разработали метод управления квантовыми состояниями атомов тулия с помощью микроволнового излучения и лазеров. Особенностью подхода стало использование сверхтонких подуровней основного состояния с частотой перехода 1 497 МГц, что обеспечило высокую стабильность и защиту от внешних помех.

«Большое время когерентности значительно улучшает качество квантовых операций и позволяет реализовывать протоколы промежуточного хранения информации», — пояснил Денис Мишин, руководитель лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН.

Эксперименты проводились на установке, изначально созданной для разработки компактных оптических часов. Это подтверждает универсальность тулиевой платформы для различных направлений квантовых технологий.

Исследование демонстрирует потенциал тулия как перспективного материала для создания квантовых компьютеров следующего поколения, сочетающего преимущества щелочных и щелочноземельных элементов.

| 12.11.25 | 11.11.2025 Минобрнауки Самарской области. XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери |

11 ноября в Самаре состоялось торжественное открытие XXIII Всероссийской молодежной Самарской конкурс-конференции по оптике, лазерной физике и физике плазмы. Это значимое событие прошло на базе Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва. Конференция приурочена к 45-летию СФ ФИАН.

Открыл мероприятие академик РАН, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Николай Колачевский, который представил участникам лекцию на тему «Создание многокубитных квантовых вычислителей на ионной платформе для выполнения практико-ориентированных алгоритмов». В своем выступлении он рассказал о последних достижениях в области разработки ионных квантовых вычислителей, включая увеличение количества и качества кубитов, реализацию логических кубитов и выполнение алгоритмов.

Программа конференции включает лекции ведущих учёных, устные и стендовые доклады молодых исследователей, а также специальную секцию для школьников. География участников традиционно обширна и охватывает такие города, как Москва, Самара, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Саров, Саратов, Снежинск, Томск и Челябинск.

Министр науки и высшего образования Марк Шлеенков отметил важность участия в конференции для студентов и аспирантов, подчеркнув, что это не только большая ответственность, но и возможность реализовать себя в научных исследованиях. «Губернатор Вячеслав Федорищев выделил эту задачу как ключевую в области развития науки и технологий в регионе. Уверен, что стремление молодежи к научным достижениям сделает их востребованными специалистами, а успехи в науке повысят конкурентоспособность российской науки», – заявил министр.

В ходе рабочей встречи Марк Шлеенков и Николай Колачевский обсудили перспективы развития Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева, а также совместные инициативы по поддержке естественно-научного образования и привлечению молодёжи в науку. Министр предложил идею создания научной детской площадки в сквере имени Николая Басова, выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии и одного из основателей квантовой радиофизики.

| 12.11.25 | 11.11.2025 CNews. Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы |

Российским ученым из ФИАН удалось удержать стабильное квантовое состояния атомов редкоземельного элемента тулия до одного из лучших значений, когда-либо продемонстрированных в мире. На данный момент в квантовых компьютерах чаще используют атомы щелочных металлов, таких как рубидий и цезий.

Один из лучших результатов в мире

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российском квантовом центре впервые детально исследовали свойства нейтральных атомов тулия в качестве кубитов — битов квантовой информации, сообщил ФИАН на своем сайте.

Ученые продемонстрировали возможности эффективного управления их квантовым состоянием с помощью микроволнового излучения и посредством лазеров. Им удалось удержать стабильное квантовое состояние до 55 секунд. «Это одно из лучших значений, когда-либо продемонстрированных в мире», — сказал соавтор работы, директор ФИАН академик Николай Колачевский. И это, по его словам, главное достижение исследования.

Большое время когерентности, то есть возможности долго сохранять свое квантовое состояние, может существенно повысить качество квантовых операций, а также позволяет реализовать протоколы промежуточного хранения квантовой информации – как в оперативной памяти обычных компьютеров, пояснил один из разработчиков, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН Денис Мишин.

Для развития квантовых технологий, как выяснили российские ученые, можно использовать атомы редкоземельного тулия

Дело в том, что кубиты — это не изолированная система, потому что они взаимодействуют с окружением, которое является источником шумов. Эти шумы приводят к тому, что квантовое состояние системы разрушается и переходит в случайное.

Выявленные свойства тулия

Преимуществом атомов редкоземельного элемента тулия, как основы для квантовых вычислений, связаны с возможностью кодировать кубиты в сверхтонких подуровнях основного состояния атома, объяснили разработчики.

Кубиты на основе тулия демонстрируют надежность и точность квантовых операций внутри сверхтонкой структуры, как и щелочные, например, рубидий и цезий.

При этом они также открывают возможности для управления энергетическими состояниями атомов с помощью оптического излучения, что характерно для щелочноземельных элементов (стронций, иттербий и др.).

«Также, мы предложили метод “переключения” кубитов между основным состоянием и метастабильным (с временем жизни 112 миллисекунд). Это позволяет защитить квантовую информацию от помех и реализовать ряд протоколов для дополнительного повышения точности квантовых вычислений», – добавил Колачевский.

Атомы и ионы в кубитах

В квантовых компьютерах используют различные атомы, чаще всего нейтральные атомы щелочных металлов, такие как рубидий и цезий, а также стронций и иттербий. Кроме того, применяются атомы примесей в полупроводниках, таких как кремний, а также ионы.

В декабре 2024 г. ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия.

ФИАН в июле 2025 г. сообщил об успешном испытании 50-кубитного компьютер, построенного не на атомной, а на ионной технологии. В российском вычислителе ученые используют цепочку из 25 ионов иттербия, охлажденных почти до абсолютного нуля.

В феврале 2024 г. «Росатом» заявлял о создании 20-кубитного квантового компьютера на ионной платформе и 25-кубитного на атомной.

https://www.cnews.ru/news/top/2025-11-11_v_rossii_obnaruzhili_novyj

| 12.11.25 | 11.11.2025 Про город Самара. Тулий подобен кубиту: ФИАН успешно удерживал квантовое состояние 55 секунд |

фото: фрипик

Российские учёные из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра (РКЦ) разработали инновационный метод применения нейтральных атомов тулия для создания квантовых битов с увеличенным временем хранения информации. В результате проведённых исследований удалось зафиксировать квантовое состояние на протяжении 55 секунд, что демонстрирует один из лучших показателей в мировой квантовой информатике.

В ходе исследования были детально изучены уникальные свойства тулия как квантового носителя информации. Установлено, что данный элемент эффективно управляется посредством микроволнового излучения и лазерных импульсов. Разработанная методика позволяет осуществлять переключения между основным и метастабильным уровнями энергии с временем жизни порядка 112 миллисекунд, что обеспечивает защиту квантовой информации от внешних возмущений и повышает точность вычислительных процессов.

Ключевой особенностью тулия является кодирование информации в сверхтонкой структуре основного состояния. Энергетическое различие между подуровнями составляет 1497 МГц, что гарантирует высокую точность переключений и устойчивость к магнитным флуктуациям. Такая конфигурация позволяет сохранять когерентность квантового состояния на протяжении десятков секунд.

Денис Мишин, руководитель проекта из лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, подчеркнул, что увеличенное время когерентности существенно повышает качество квантовых операций и открывает новые возможности для реализации протоколов временного хранения квантовой информации. Тулий успешно сочетает преимущества как щелочных, так и щелочноземельных атомов, обеспечивая надёжное управление внутри сверхтонкой структуры энергетических уровней.

Экспериментальные исследования проводились на специализированной установке, предназначенной для создания компактных оптических часов на основе тулия. Это свидетельствует о широкой применимости данного элемента в различных областях квантовых технологий, пишет источник.

| 11.11.25 | 11.11.2025 Monavista. Российские физики удержали атомы тулия в стабильном квантовом состоянии рекордные 55 секунд |

Российские физики предложили использовать нейтральные атомы тулия для квантовых компьютеров с долговременной памятью. В Физическом институте имени Лебедева РАН (ФИАН) сообщили ТАСС, что ученым удалось удерживать атомы в стабильном квантовом состоянии рекордные 55 секунд — одно из лучших достижений в мире.

Исследователи из ФИАН и Российского квантового центра изучили свойства нейтральных атомов тулия как кубитов и показали, что их квантовое состояние можно эффективно контролировать с помощью микроволн и лазеров. «Главное достижение — удержание стабильного квантового состояния до 55 секунд. Также мы предложили метод «переключения» кубитов между основным состоянием и метастабильным с временем жизни 112 миллисекунд. Это позволяет защитить квантовую информацию от помех и реализовать протоколы для повышения точности квантовых вычислений», — отметил соавтор исследования, директор ФИАН академик Николай Колачевский.

Тулий — редкоземельный элемент с богатой энергетической структурой. Кубиты на его основе кодируются в сверхтонких подуровнях основного состояния атома. Разница энергии между подуровнями соответствует микроволновой частоте 1497 МГц. Воздействие на этой частоте позволяет управлять состоянием кубита. Подуровни почти не реагируют на колебания внешнего магнитного поля, поэтому информация в таком кубите может сохраняться десятки секунд, что для квантовых систем считается очень большим временем.

По словам научного сотрудника лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН Дениса Мишина, длительное сохранение когерентности помогает повысить качество квантовых операций и позволяет использовать протоколы промежуточного хранения информации, аналогичные оперативной памяти обычных компьютеров.

Атомы тулия также интересны тем, что на одной платформе можно реализовать протоколы, характерные для щелочных элементов, таких как рубидий и цезий, и для щелочноземельных, например, стронций и иттербий. «Кубиты на основе тулия демонстрируют точность и надежность квантовых операций, а также дают возможность управлять энергетическими состояниями атомов с помощью оптики, что открывает широкий спектр квантовых алгоритмов», — добавил Мишин.

В ФИАН отметили, что эксперименты проводились на установке, созданной для разработки компактных сверхточных оптических часов на атомах тулия. Это подтверждает, что атомы тулия представляют собой многофункциональную платформу с потенциалом для разных направлений квантовых технологий.

| 11.11.25 | 11.11.2025 Наука Mail. Российские ученые предложили новый тип атомов для квантовых компьютеров |

Исследователи продемонстрировали квантовую систему на атомах тулия, где кубиты сохраняют состояние почти минуту. Это рекордная стабильность, позволяющая повысить точность и надежность квантовых операций.

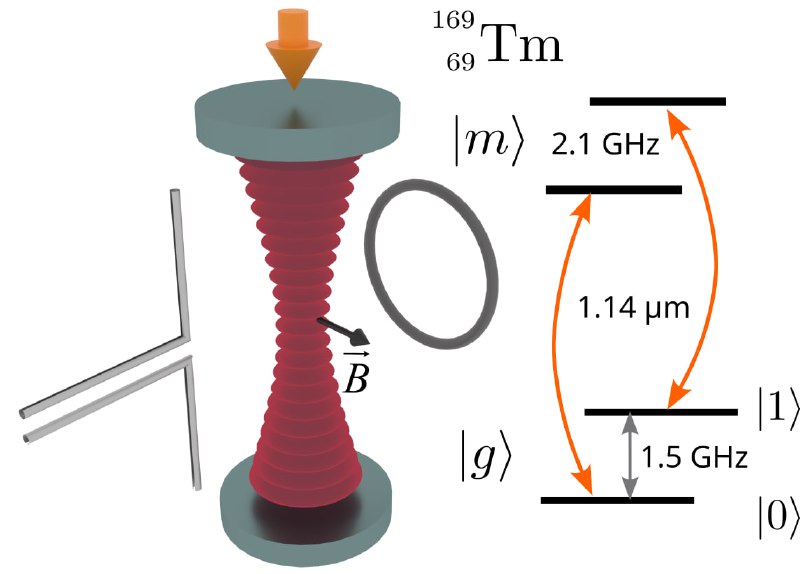

Упрощенная схема эксперимента и структура кубитных состояний атомов тулия

Источник: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра впервые подробно показали, что нейтральные атомы тулия могут стать надежной платформой для квантовых вычислений.

Каждый атом работает как кубит — минимальный носитель квантовой информации. Управлять его состоянием можно двумя способами — микроволновым излучением и лазером. Это сочетание делает тулий уникальным. Он объединяет преимущества двух групп элементов — как щелочные металлы (рубидий, цезий) обеспечивает точность операций внутри сверхтонкой структуры, а как щелочноземельные (стронций, иттербий) позволяет управлять энергетическими состояниями атомов с помощью оптического излучения.

Главная особенность тулия — долговечность кубитов. Их стабильное квантовое состояние удерживается до 55 секунд — рекордный показатель для атомных систем, где большинство кубитов теряет когерентность за доли секунды. Долговечность объясняется особенностями атомной структуры. Кубиты кодируются в двух сверхтонких подуровнях основного состояния, различающихся ориентацией магнитных моментов ядра и электронов. Энергетическая разница между ними соответствует микроволновой частоте 1497 МГц. Воздействие на эту частоту позволяет «переключать» кубит и управлять его квантовым состоянием, при этом уровни почти не реагируют на внешние магнитные колебания, что делает хранение информации стабильным.

«Главным достижением работы стало удержание стабильного квантового состояния до 55 секунд. Это одно из лучших значений, когда-либо продемонстрированных в мире. Также мы предложили метод “переключения” кубитов между основным состоянием и метастабильным (с временем жизни 112 миллисекунд). Это позволяет защитить квантовую информацию от помех и реализовать ряд протоколов для дополнительного повышения точности квантовых вычислений».

Николай Колачевский

директор ФИАН, академик, соавтор исследования

Все эксперименты проводились на установке, изначально созданной для сверхточных оптических часов на основе атомов тулия. Это демонстрирует универсальность платформы — от точного измерения времени до квантовых вычислений. Тулий сочетает стабильность, точность и управляемость, что делает его перспективным для нового поколения компактных и надежных квантовых устройств.

| 11.11.25 | 11.11.2025 Российская академия наук. Предложен новый тип атомов для создания квантовых компьютеров с долговременной памятью |

Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра впервые подробно изучили нейтральные атомы тулия как перспективную платформу для квантовых вычислений.

Специалисты исследовали свойства этого элемента в качестве кубитов — битов квантовой информации — и продемонстрировали возможности эффективного управления их квантовым состоянием — как с помощью микроволнового излучения, так и посредством лазеров. Научная статья опубликована в топовом журнале PRX Quantum.

Упрощённая схема эксперимента и структура кубитных состояний атомов тулия

«Атомы тулия привлекательны тем, что позволяют на одной платформе реализовать протоколы, которые характерны как для щелочных (например, рубидий и цезий), так и для щелочноземельных (стронций, иттербий и другие) элементов. Подобно первым, кубиты на основе тулия демонстрируют надёжность и точность квантовых операций внутри сверхтонкой структуры. Подобно вторым — открывают возможности для управления энергетическими состояниями атомов с помощью оптического излучения. Это, в свою очередь, позволяет реализовать широкий спектр квантовых алгоритмов», — рассказал один из разработчиков, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН Денис Мишин.

Также, добавил он, специалистов привлекает большое время когерентности, то есть возможности долго сохранять своё квантовое состояние. Это может существенно повысить качество квантовых операций, а также позволяет реализовать протоколы промежуточного хранения квантовой информации — как в оперативной памяти обычных компьютеров.

Как пояснили разработчики, тулий — это редкоземельный элемент с богатой энергетической структурой. Преимущества этих атомов, как основы для квантовых вычислений, связаны с возможностью кодировать кубиты в сверхтонких подуровнях основного состояния атома. Это две близких компоненты его энергетической структуры, которые отличаются тем, как ориентированы магнитные моменты ядра и электронов: либо «в одну сторону», либо «в разные». Причем разница в энергии между ними соответствует очень узкому диапазону — микроволновой частоте в 1497 МГц. Воздействуя на этой частоте, можно «переключать» кубит, то есть управлять его квантовым состоянием.

При этом подуровни почти не реагируют на колебания внешнего магнитного поля. В результате информация, записанная в таком кубите, может храниться десятки секунд, что для квантового мира считается почти вечностью.

«Главным достижением работы стало удержание стабильного квантового состояния до 55 секунд. Это одно из лучших значений, когда-либо продемонстрированных в мире. Также, мы предложили метод „переключения“ кубитов между основным состоянием и метастабильным (с временем жизни 112 миллисекунд). Это позволяет защитить квантовую информацию от помех и реализовать ряд протоколов для дополнительного повышения точности квантовых вычислений», — поделился соавтор исследования, директор ФИАН академик Николай Колачевский.

По словам учёного, примечательно также, что все эксперименты проводили на установке, которую изначально создали для разработки компактных сверхточных оптических часов на основе атомов тулия. Это говорит о том, что атомы тулия — это многофункциональная платформа, перспективная для самых разных направлений в квантовых технологиях.

Источник: ФИАН.

| 11.11.25 | 11.11.2025 Тольятти 24. ФИАН: нейтральный тулий — платформа для долговременной квант‑памяти |

freepik.com

ФИАН сообщил о рекордном удержании квантового состояния нейтральных атомов тулия — до 55 секунд. Впервые детально исследованы свойства тулия как кубита и показано управление состояниями микроволнами и лазерами. Разность сверхтонких подуровней основной конфигурации соответствует узкой частоте 1 497 МГц, что обеспечивает точное «переключение» при низкой чувствительности к магнитным флуктуациям.

Учёные предложили метод переводов между основным и метастабильным состояниями (112 мс), позволяющий защищать информацию и повышать точность протоколов. По словам Дениса Мишина (ФИАН), длительная когерентность повышает качество операций и открывает возможность промежуточного хранения квантовых данных.

Тулий совмещает преимущества щелочных (рубидий, цезий) и щелочноземельных (стронций, иттербий) платформ: высокую точность внутрисверхтонких операций и оптическое управление уровнями. Эксперименты выполнены на базе установки, созданной для оптических часов на тулии, что подчеркивает потенциал элемента в широком спектре квантовых технологий, сообщает ТАСС.

https://togliatti24.ru/dzen/view/fian-nejtralnyj-tulij-platforma-dla-dolgovremennoj-kvant-pamati

| 11.11.25 | 11.11.2025 Самара 24. Тулий как кубит: в ФИАН удержали квантовое состояние 55 секунд |

freepik.com

Российские физики из ФИАН и Российского квантового центра предложили нейтральные атомы тулия как платформу для кубитов с долгой памятью. По данным института, им удалось удержать стабильное квантовое состояние 55 секунд, что входит в число лучших мировых результатов.

Исследователи подробно изучили свойства тулия в роли кубита и показали управляемость состояния как микроволновым излучением, так и лазерами. Предложен метод переключения между основным и метастабильным состояниями (время жизни 112 мс), что позволяет защищать информацию от помех и повышать точность вычислений.

Преимущество тулия связано с кодированием в сверхтонких подуровнях основного состояния. Разность их энергий соответствует микроволновой частоте 1 497 МГц, что обеспечивает точное «переключение» при слабой чувствительности к магнитным шумам. В результате когерентность сохраняется десятки секунд.

По словам Дениса Мишина (лаборатория «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН), большое время когерентности улучшает качество операций и позволяет реализовывать протоколы промежуточного хранения квантовой информации. Тулий объединяет достоинства щелочных и щелочноземельных платформ: надёжные операции внутри сверхтонкой структуры и оптическое управление энергетическими состояниями.

Эксперименты проведены на установке для разработки компактных оптических часов на тулии, что подтверждает многофункциональность платформы для квантовых технологий, сообщает ТАСС.

https://samaraonline24.ru/dzen/view/tulij-kak-kubit-v-fian-uderzali-kvantovoe-sostoanie-55-sekund