СМИ о нас

| 24.12.25 | 23.12.2025 Телеграм-канал форум «Микроэлектроника». Представлен прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия |

Научной группой Квантового проекта из Физического института имени П.Н. Лебедева представлен прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия.

Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям.

Научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Илья Семериков дал комментарий специально для канала форума «Микроэлектроника».

Мы научились работать с большим квантовым регистром в одной ионной цепочке. При этом пришлось учитывать многие тонкие физические эффекты. Это важный шаг на пути масштабирования ионных квантовых компьютеров.

Илья Семериков подчеркнул, что в дальнейшем для увеличения достоверности двухкубитных операций планируется переход на новый тип кубита — микроволновый.

Первые эксперименты с такими кубитами уже проведены в нашей лаборатории. Для дальнейшего масштабирования мы планируем переход к планарным ловушкам и работе с несколькими ионными цепочками. В этом году в нашей группе также продемонстрирован захват иона в планарной ионной ловушке.

| 24.12.25 | 23.12.2025 Запорожское агентство новостей. Самый мощный российский квантовый компьютер достиг 70 кубитов |

Научная команда Физического института РАН успешно реализовали квантовый компьютер на базе 70 кубит. Об этом сообщила пресс-служба научной организации.

«Научной группой Квантового проекта из Физического института имени Лебедева РАН представлен прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия. Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки», — говорится в сообщении.

Исследователи успешно реализовали квантовый регистр, состоящий из 70 кубитов. Также была продемонстрировала высокая точность операций: однокубитной на уровне 99,98%, а двухкубитной — 96,1%. В институте подчеркнули, что это расширяет возможности практического применения квантовых вычислений и служит основой для совершенствования точности вычислительных операций

«Это важно, поскольку для демонстрации полезных алгоритмов требуется большая размерность квантового регистра. Иными словами, по количеству кубитов мы соответствуем мировой динамике, хотя ситуация постоянно развивается, и нам следует оставаться на острие. Вместе с тем мы видим своей важной задачей увеличение достоверности операций. Зарубежные компании проходили этот путь десятилетиями. Нам предстоит его пройти намного быстрее», — академик РАН Николай Колачевский.

https://zonews.ru/news/samyj-moschnyj-rossijskij-kvantovyj-kompjuter-dostig-70-kubitov/

| 24.12.25 | 22.12.2025 Хабр. ФИАН представил прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия |

Научная группа Квантового проекта из Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН представила прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия. Демонстрация вычислителя прошла в середине декабря 2025 года в ходе контрольного эксперимента.

Исследователи успешно реализовали квантовый регистр из 70 кубитов. Была продемонстрирована высокая точность операций. Точность однокубитной операции составила 99,98%. Точность двухкубитной операции достигла 96,1%.

По словам института, это закладывает основу для расширения спектра задач, решаемых квантовыми вычислителями. Эксперимент создаёт базу для последующих этапов работы по повышению достоверности операций. С достоверностью операций связана реальная производительность квантовых вычислителей.

Планируется, что к 2030 году в России будут созданы квантовые компьютеры среднего масштаба. Они будут использовать эффективные механизмы коррекции ошибок и ориентированы на запуск сложных квантовых алгоритмов для решения прикладных промышленных задач.

Эксперимент реализован под руководством директора ФИАН академика РАН Николая Колачевского. По его словам, достижение 70-кубитного уровня говорит о том, что специалисты научились работать со значительным количеством кубитов. Важной задачей остаётся увеличение достоверности операций.

Научный сотрудник ФИАН Илья Семериков пояснил, что достигнутый показатель стал важным этапом перед переходом к планарным технологиям. С планарными технологиями связано дальнейшее увеличение мощности ионных квантовых компьютеров. В 2025 году группа продемонстрировала захват одиночных ионов в планарную ионную ловушку и проведение однокубитных операций в планарных ионных ловушках.

| 24.12.25 | 21.12.2025 Про город Самара. ТАСС: учёные в РФ провели испытания нового 70-кубитного квантового компьютера |

freepik.com

Российские учёные разработали первый в стране квантовый компьютер с 70 кубитами. Об этом сообщила компания «Росатом Квантовые технологии».

Компьютер создан в Физическом институте имени П. Н. Лебедева Российской академии наук. Его цель — продемонстрировать стабильность работы и способность решать сложные задачи.

В основе компьютера лежат ионы иттербия, удерживаемые в специальных ловушках посредством магнитных полей и управляемые с помощью лазеров. Это позволяет устройству выполнять множество операций одновременно, что значительно превышает скорость традиционных вычислительных систем.

Создание квантового компьютера с 70 кубитами является значительным достижением, приближая российские научные разработки к международным стандартам в данной области. Высокая точность и стабильность работы ионов иттербия критически важны для функционирования квантовых компьютеров.

В дальнейшем планируется усовершенствование устройства, повышение его надёжности и разработка методов коррекции ошибок. Также предполагается использование квантового компьютера для решения сложных научных задач, включая моделирование молекулярных структур и оптимизацию технологических процессов.

Успешные испытания прототипа свидетельствуют о готовности России к разработке и внедрению эффективных квантовых вычислительных систем, которые могут найти широкое применение в различных областях науки и техники, сообщает volna.media.

| 22.12.25 | 19.12.2025 MLTimes. ФИАН создал квантовый компьютер на 70 кубитов |

Физический институт имени Лебедева РАН представил прототип самого мощного российского квантового компьютера. Система достигла 70 кубитов на базе ионов иттербия. Испытания 50-кубитной версии начались летом 2025 года, что показывает быстрый прогресс в развитии технологии.

Достижение стало ключевым этапом национальной дорожной карты по квантовым вычислениям. Проект реализуется под управлением госкорпорации Росатом. Установка использует цепочку из 35 ультрахолодных ионов иттербия. Каждый ион кодирует два кубита, формируя 70-кубитный квантовый регистр.

Система основана на ионных ловушках объемного типа. Точность однокубитных операций достигает 99,98%. Для двухкубитных операций точность составляет 96,1%. По словам исследователей, 70 кубитов на объемных ловушках могут быть мировым рекордом для этой технологии.

Высокая точность позволяет расширить спектр решаемых задач. Это закладывает основу для практического применения квантовых вычислений в разных отраслях. В будущем планируется переход к планарным ионным ловушкам для дальнейшего масштабирования. В 2025 году группа показала работу однокубитных операций на таких ловушках.

Российские ученые активно развивают направление кудитов. Это многокубитные состояния одиночных регистров. Принцип похож на запись нескольких бит данных в каждую ячейку памяти. Каждый регистр 70-кубитного вычислителя кодирует четыре квантовых состояния и образует кукварт.

Технология позволяет значительно масштабировать квантовые вычислители. Но операции чтения и записи становятся намного сложнее. Российские исследователи справились с этой задачей. В остальном мире пока только мечтают о таких результатах.

Развитие квантовых компьютеров критично для будущего технологий. Эти системы могут решать задачи, недоступные обычным компьютерам. Среди них моделирование молекул, оптимизация и криптография.

Проект ФИАН показывает возможности российской науки в области квантовых технологий. Быстрый рост от 50 до 70 кубитов за несколько месяцев говорит о высокой компетенции команды.

https://mltimes.ai/fian-sozdal-kvantovyj-kompyuter-na-70-kubitov/

| 22.12.25 | 19.12.2025 Жуковский.Life. Российский ионный квантовый компьютер достиг 70 кубитов |

Учёные ФИАН представили прототип самого мощного в стране квантового вычислителя.

Учёные Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) в декабре 2025 года представили прототип самого мощного в России 70-кубитного квантового компьютера. Установка основана на технологии ультрахолодных ионов иттербия и стала ключевым этапом национальной дорожной карты по квантовым вычислениям, сообщили в пресс-службе института.

Система использует цепочку из 35 ионов, где каждый кодирует в себе два кубита, формируя 70-кубитный регистр. Испытания предыдущей 50-кубитной версии этого же компьютера начались только летом 2025 года, что демонстрирует быстрый прогресс.

«Технически система основана на ионных ловушках объёмного типа и демонстрирует высокую точности операций: 99,98 % для однокубитных и 96,1 % для двухкубитных. По словам исследователей, 70 кубитов на объёмных ловушках могут являться мировым рекордом для этой технологии», — сообщили в ФИАН.

Российские учёные используют инновационный подход с «кудитами» — многокубитными состояниями в одиночных регистрах. В данном компьютере каждый ион кодирует четыре квантовых состояния, образуя «кукварт», что потенциально позволяет значительно наращивать мощность вычислителей. В перспективе для дальнейшего масштабирования планируется переход к более совершенным планарным ионным ловушкам, на которых в 2025 году уже успешно продемонстрировали однокубитные операции.

Параллельно с этим в мире развивается и другая технологическая революция — внедрение роботов с искусственным интеллектом в промышленность. Ранее «Жуковский.Life» сообщал, что китайский гигант CATL, крупнейший производитель аккумуляторов, начал использовать человекоподобных роботов для сборки и проверки батарей на своём заводе. Роботы модели Moz, обучаемые большими языковыми моделями, выполняют опасные операции с высокой точностью и, не нуждаясь в перерывах, работают в три раза эффективнее людей, питаясь от тех же батарей, которые производят.

| 22.12.25 | 19.12.2025 Aobe. В России прошел этап испытаний 70-кубитного квантового компьютера |

В России завершены испытания первого отечественного квантового компьютера на 70 кубитов, созданного на ионной платформе. Об этом сообщили в компании «Росатом квантовые технологии», информация опубликована ТАСС. Разработка выполнена научной группой Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) в рамках государственной программы по развитию квантовых вычислений под эгидой «Росатома».

Как уточняется, целью работ было не только создание устройства, но и подтверждение его способности стабильно выполнять операции с квантовыми битами. Испытания продемонстрировали управляемую работу 70 кубитов, что является одним из ключевых параметров для оценки уровня квантовых вычислительных систем.

Квантовый компьютер построен на ионной основе. В качестве кубитов используются отдельные ионы иттербия, которые удерживаются в вакуумных электромагнитных ловушках и управляются с помощью лазерных импульсов. Такая архитектура применяется для реализации квантовых эффектов, позволяющих выполнять параллельные вычисления.

В ФИАН отметили, что ионные системы на базе иттербия отличаются высокой когерентностью и точностью управления. По данным разработчиков, достижение уровня в 70 управляемых кубитов рассматривается как важный этап в развитии отечественных квантовых технологий.

В дальнейшем специалисты планируют сосредоточиться на масштабировании системы, повышении стабильности работы, развитии методов коррекции ошибок и адаптации платформы для прикладных задач, включая расчёты в квантовой химии и оптимизационные вычисления.

https://aobe.ru/93182-v-rossii-proshel-jetap-ispytanij-70-kubitnogo-kvantovogo-kompjutera.html

| 22.12.25 | 19.12.2025 Медиа Волна. Учёные говорят: прошли испытания первого в РФ 70-кубитного квантового компьютера |

Российские учёные испытали первый отечественный 70-кубитный квантовый компьютер

Российские учёные успешно завершили испытания первого отечественного 70-кубитного квантового компьютера, созданного на ионной платформе. Об этом сообщила курирующая проект компания «Росатом Квантовые технологии». Информация была распространена агентством ТАСС.

Прототип был разработан научной группой Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) в рамках государственной программы по квантовым вычислениям. Основной целью работ было не только создание аппаратной платформы, но и демонстрация её способности стабильно выполнять операции с большим массивом квантовых битов (кубитов).

Работа компьютера основана на ионной технологии. В качестве кубитов используются отдельные ионы химического элемента иттербия. Они удерживаются в вакуумных ловушках с помощью электромагнитных полей, а их квантовые состояния управляются точными лазерными импульсами. Эта платформа позволяет использовать квантовые эффекты для выполнения параллельных вычислений, которые в определённых задачах превосходят возможности классических суперкомпьютеров.

Достижение контроля над 70 кубитами является критически важным шагом. Оно приближает российские разработки к уровню мировых лидеров и подтверждает правильность выбранного ФИАН научного направления. Ионные системы на основе иттербия обеспечивают высокую стабильность и точность управления квантовыми состояниями.

Сейчас перед исследователями стоят задачи по дальнейшему масштабированию системы, повышению её стабильности, совершенствованию алгоритмов коррекции ошибок и адаптации технологии для решения прикладных задач. К ним относятся, например, моделирование молекул в квантовой химии и сложные оптимизационные расчёты. Успешное завершение испытаний прототипа свидетельствует о переходе российской квантовой программы к этапу создания реально функционирующих вычислительных систем.

| 19.12.25 | 19.12.2025 3DNews. Самый мощный российский квантовый компьютер увеличил разрядность до 70 кубитов |

В декабре 2025 года научная группа Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) представила прототип самого мощного российского квантового компьютера на базе ионов иттербия, достигший 70 кубитов. При этом всесторонние испытания 50-кубитового компьютера стартовали летом текущего года, что подчёркивает быстрый прогресс в развитии отечественных квантовых вычислителей.

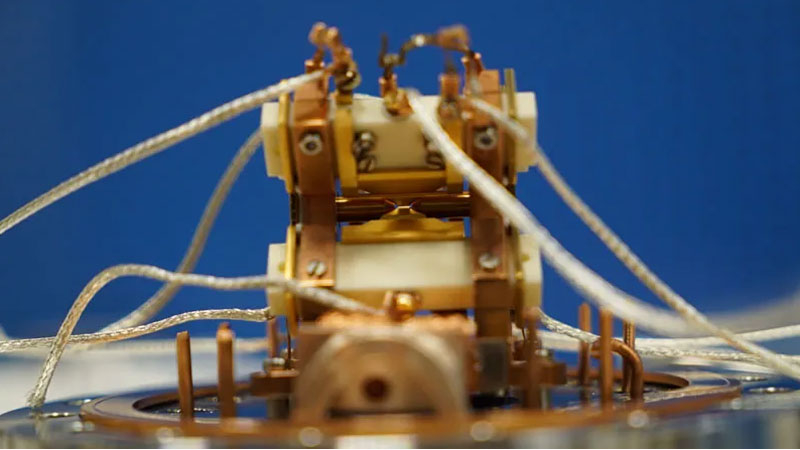

Объёмная ионная ловушка. Источник изображений: ФИАН

Достижение стало ключевым этапом реализации национальной дорожной карты по квантовым вычислениям под эгидой госкорпорации «Росатом». Установка использует цепочку из 35 ультрахолодных ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺), где каждый ион кодирует в себе два кубита, формируя 70-кубитный квантовый регистр.

Технически система основана на ионных ловушках объёмного типа и демонстрирует высокую точности операций: 99,98 % для однокубитных и 96,1 % для двухкубитных. По словам исследователей, 70 кубитов на объёмных ловушках могут являться мировым рекордом для этой технологии. Это позволяет расширять спектр решаемых задач и закладывает основу для практического применения квантовых вычислений в различных отраслях.

В перспективе планируется переход к планарным ионным ловушкам, что поможет для дальнейшего масштабирования платформы. В 2025 году группа продемонстрировала работу однокубитных квантовых операций на таких ловушках.

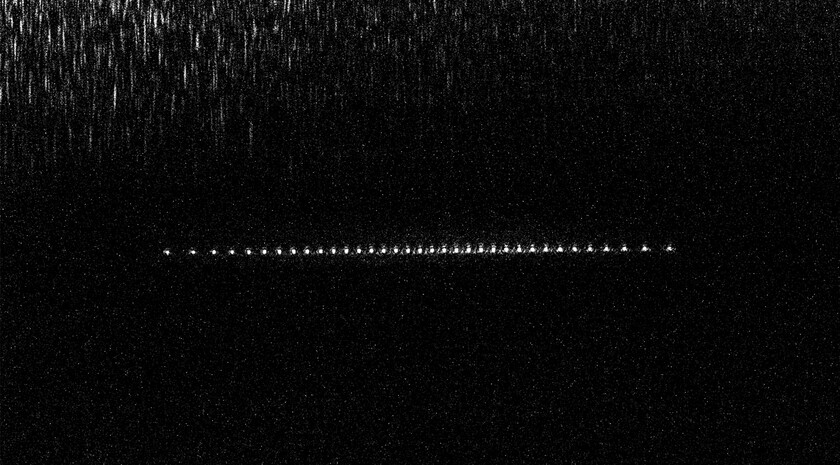

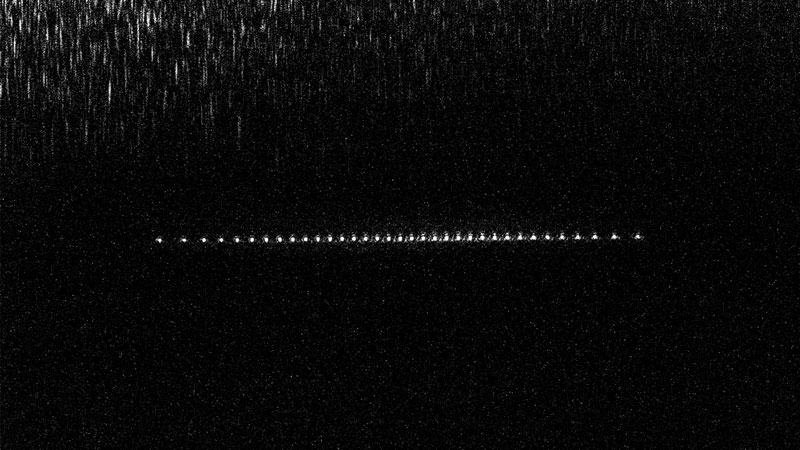

Цепочка из 35 ультрахолодных ионов иттербия (70 кубитов)

Добавим, российские учёные активно развивают направление кудитов — многокубитных состояний одиночных регистров (по сути это похоже на запись нескольких бит данных в каждую ячейку памяти). Так, каждый регистр 70 кубитового вычислителя (ионная ловушка или ион в ней) кодирует четыре квантовых состояния — образует кукварт. Такая технология позволяет значительно масштабировать квантовые вычислители, хотя выполнение операций чтения и записи становятся значительно сложнее. Российские исследователи смогли с этим справиться, о чём в остальном мире пока только мечтают.

| 19.12.25 | 19.12.2025 Тольятти 24. Завершились испытания первого в РФ 70-кубитного квантового компьютера: говорят ученые |

freepik

Российские учёные представили прототип квантового компьютера на 70 кубитов. О разработке сообщили ТАСС в компании «Росатом квантовые технологии». Установка создана научной группой Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и успешно прошла контрольный эксперимент.

По информации пресс-службы, вычислитель построен на ионах иттербия и продемонстрировал стабильную работу при выполнении тестовых вычислительных операций. Эксперимент проводился для фиксации текущего уровня развития установки в рамках национальной дорожной карты по квантовым вычислениям, реализацию которой курирует «Росатом».

В компании отметили, что выбранная технологическая платформа позволяет снижать уровень ошибок и повышать точность квантовых операций. Эти параметры считаются ключевыми для дальнейшего увеличения числа кубитов и расширения практического применения квантовых систем.

В «Росатоме» сообщили, что представленный прототип станет основой для следующих этапов проекта. В дальнейшем планируется развитие архитектуры вычислителя и его интеграция в научные и прикладные исследования. Работы ведутся в кооперации с государственными научными организациями и направлены на формирование отечественной квантовой инфраструктуры, пишет источник.