СМИ о нас

| 04.04.24 | 03.04.2024 Атомная Энергия 2.0. Российские астрономы предложили построить на Луне телескоп для изучения черных дыр |

Астрокосмический центр Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН) хочет объединить телескоп субтерагерцевого диапазона в приполярных областях Луны с наземным. За счет этого можно получить часть возможностей телескопа диаметром в 400 тысяч километров. Несмотря на кажущуюся здравость, у предложения есть серьезные слабые места.

Субтерагерцевым называют диапазон с длинами волн миллиметровой и субмиллиметровой длины (100-1000 гигагерц). В астрономии он считается крайне перспективным: в космосе веществ, поглощающих в этой части спектра, довольно мало, поэтому сигналы в нем распространяются по Вселенной в среднем заметно лучше. Даже с Земли удается получить неплохие данные: скажем, Телескоп горизонта событий смог получить изображения окрестностей черных дыр в центре нашей Галактики и в галактике M87. Проблема в том, что земная атмосфера поглощает такие волны довольно сильно.

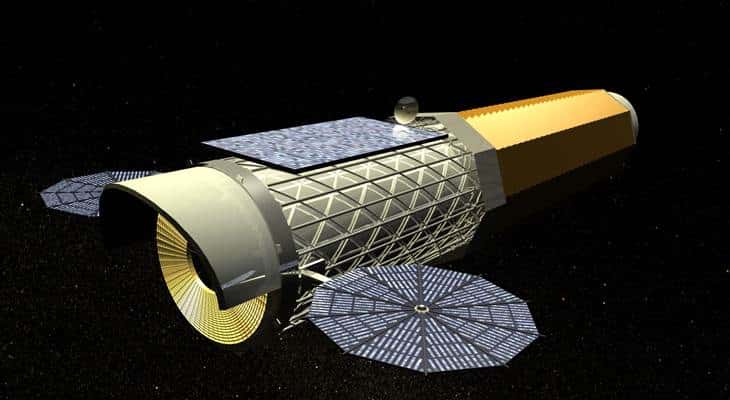

Неудивительно, что Астрокосмический центр ФИАН активно работает над созданием космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») 10-метрового диаметра. Ее планируют разместить в космосе, на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. За счет взаимодействия с наземными обсерваториями космическая обсерватория сможет дать эффект «виртуального телескопа» с диаметром 1,5 миллиона километров.

Однако при планировании «Миллиметрона» были приняты неверные решения: как и для российской космонавтики в целом, предполагалась максимально активная кооперация с другими странами. Систему для охлаждения телескопа до минус 250 с лишним градусов собирались импортировать, как и гетеродинный блок. Но, как и следовало ожидать, иностранные партнеры от участия отказались (кроме Китая, который сам не может сделать наиболее сложные блоки), поэтому в 2022 году было принято решение изготовить наиболее сложные блоки своими силами.

Хотя этому нельзя не порадоваться, ясно, что так запуск «Миллиметрона» задержится на несколько лет. Кроме того, на сегодня все еще не ясно, получится ли у российских исполнителей сделать систему охлаждения до минус 250 градусов (в идеале даже ниже) для космических условий, или придется ограничиться минус 220 градусами и, соответственно, меньшей чувствительностью телескопа.

В новой работе в журнале Cosmic Research ученые из Астрокосмического центра ФИАН рассмотрели несколько альтернативных концепций обсерваторий субтерагерцевого диапазона. О работе также сообщает сайт ФИАН. Помимо космического компонента класса «Миллиметрон», они изучают варианты наземной субтерагерцевой антенной решетки, то есть массива из малого диаметра. Другой вариант — телескоп на поверхности Луны.

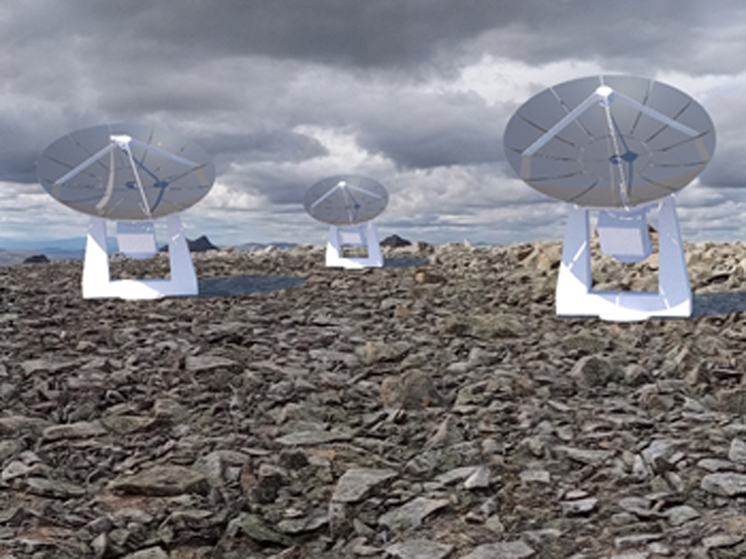

Прототип решетки для отработки ключевых технологий будет состоять из трех-шести антенн диаметром от трех до пяти метров. Исходно его установят и протестируют в Пущинской радиоастрономической обсерватории. По завершении испытаний ученые предполагают создать на основе этого прототипа полноценную обсерваторию субтерагерцевого диапазона. В ее состав должны включить шесть полноповоротных антенн диаметром до восьми метров каждая и с качеством поверхности антенн приблизительно 40 микрон. Угловое разрешение получившегося инструмента достигнет 0,59’’ угловых секунд. Разместить антенную решетку планируют либо на локальном плато на горе Маяк в Дагестане (2352 метра), либо на пике Хулугайша в Саянах (3015 метров).

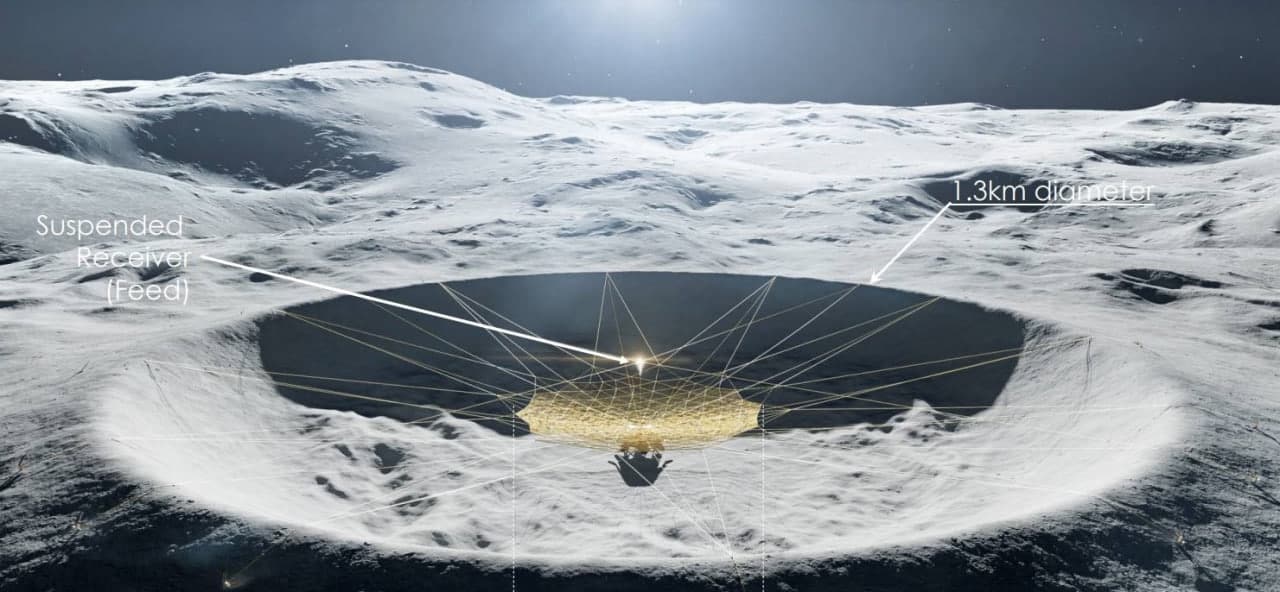

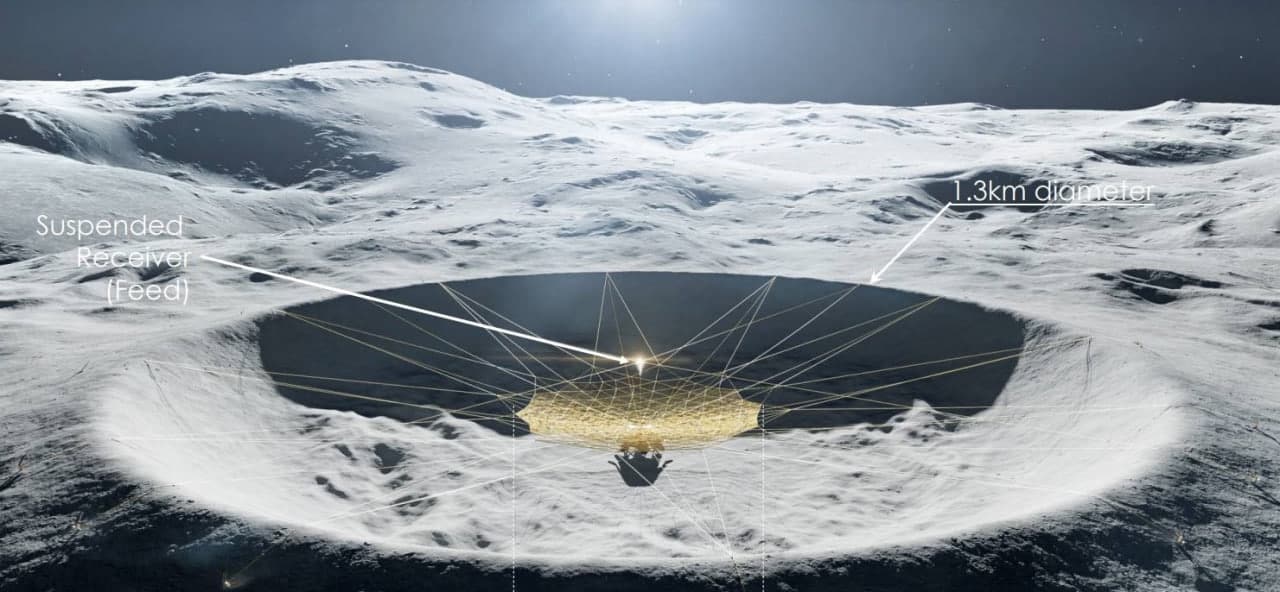

Но есть среди рассмотренных вариантов и куда более амбициозный: размещение сходного с наземным телескопа внутри одного из лунных кратеров приполярной вечной тени. Так называют кратеры на Луне, куда никогда не заглядывает солнце. На Земле или Марсе с Венерой таких мест нет, поскольку у них существенный наклон оси вращения (цикл «зима — лето»). Но у Луны наклон оси вращения радикально меньше, и примерно 300 кратеров там всегда затенены.

Ученые из Астрокосмического центра отметили, что нагрузка на системы охлаждения — пока что ахиллесову пяту российского «Миллиметрона» — в кратере вечной тьмы будет минимальной. Оценочно температура там в районе минус 220 градусов даже без дополнительного охлаждения. Есть надежда, что в подобных условиях даже умеренно продвинутые системы охлаждения смогут дать минус 250 градусов, необходимые для высокой чувствительности системы.

По словам авторов исследования, такая лунная антенная решетка, работая в паре с наземной сетью телескопов того же диапазона, позволит увидеть тени черных дыр с разрешением до 30 раз выше, чем у Телескопа горизонта событий. Это, разумеется, существенно продвинет понимание физики сверхмассивных черных дыр (и серьезно поможет в решении других астрономических вопросов).

Такой сценарий выглядит довольно здраво, но лишь если не учитывать ряд практических сложностей. Ключевая из них — лунный реголит. По опыту экспедиций программы «Аполлон» известно, что он быстро налипает на любые техногенные конструкции на Луне и очень плохо счищается. Пыль на чувствительных системах типа телескопов — огромная проблема, способная катастрофически уронить качество получаемых ими данных. Да, как уже писал Naked Science, приполярные области сложены вечной мерзлотой, что может снижать объем лунной пыли в кратерах вечной тьмы. Но насколько именно — на сегодня решительно неизвестно.

Вторая существенная проблема заключается в том, что в таком варианте проект из одного, пусть и непростого, космического аппарата превратится в набор из нескольких отдельно стоящих на Луне антенн. Им потребуется и более мощный источник энергоснабжения, а также передающий кабель от модуля с солнечными батареями вне кратера вечной тьмы до самого кратера. Такое нельзя будет реализовать без, по сути, альпинистских работ в лунных условиях. Учитывая, что скафандры для естественного спутника Земли весят больше центнера, подобные операции в них могут быть нереалистичны (до первых пилотируемых экспедиций в такие зоны это точно не узнать). Тем более такое недоступно роботам.

Авторы работы предложили вариант размещения радиотелескопов вне кратеров — в зонах, освещаемых солнцем, хотя и у полюсов. Однако в таком случае реализация охлаждения станет весьма проблематичной: за двухнедельные лунные сутки даже у полюсов открыто расположенные телескопы серьезно нагреет. Чем это лучше намного более компактного и менее материалоемкого «Миллиметрона» — неясно.

Наконец, вопросы вызывают и сроки реализации мегателескопа на Селене. У России на сегодня нет небумажных работ по лунной сверхтяжелой ракете. То есть ранее 2030-х пилотируемые полеты на Луну у нас не случатся (а без людей реализовать столь сложные конструкции вне Земли невозможно). К тому времени «Миллиметрон» явно будет радикально ближе к технической реализации, чем циклопический проект строительства Лунной антенной решетки. Возможно, понимая это, авторы статьи рассматривают и вариант с группой чисто космических телескопов — функциональных аналогов «Миллиметрона».

| 04.04.24 | 03.04.2024 Коммерсант. Российские ученые создают самые зоркие телескопы |

Ученые из Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН разрабатывают сразу несколько концепций субтерагерцевых (частоты от 100 ГГц и выше) обсерваторий нового поколения. В их числе планируется создать компактную наземную антенную решетку, космический интерферометр, а также телескоп, расположенный на поверхности Луны.

Фото: greg rakozy / unsplash.com

Наземные антенные решетки смогут работать совместно с наземными телескопами, а также с космической обсерваторией «Миллиметрон» в режиме интерферометра со сверхдлинной базой.

Последнее десятилетие ознаменовалось значительными успехами в изучении Вселенной в субтерагерцевом, то есть в миллиметровом и субмиллиметровом, диапазоне спектра (частоты от 100 до 1000 ГГц). Во многом этому способствовали успехи космических миссий Herschel и James Webb Telescope. Но большой успех сопутствовал и наземным проектам, таким как телескоп IRAM, интерферометр NOEMA и антенная решетка ALMA. Важным результатом наземных наблюдений стало получение Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, или EHT) изображений сверхмассивных черных дыр в центре нашей Галактики и в галактике M87.

Наблюдения в субтерагерцевой части спектра затрагивают наиболее актуальные вопросы современной астрофизики. Это эволюция ранней Вселенной, процессы образования звезд и планет, поиск и изучение сложных органических соединений в межзвездной среде и молодых звездных системах, а также исследование компактных сверхмассивных объектов. Дело в том, что межзвездная среда более прозрачна на субтерагерцевых частотах по сравнению с радио- или инфракрасным диапазоном. Это дает уникальную возможность непосредственно наблюдать сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик и исследовать поведение вещества в столь экстремальных условиях. Другой нерешенный вопрос связан с формированием «строительных блоков», из которых образовались на нашей планете первые молекулы-репликаторы. Существует предположение, что они появились еще на этапе формирования планеты или даже звездной системы. Причем в количестве, достаточном для детектирования будущими обсерваториями. Отдельная задача связана с изучением ранней Вселенной и поиском искажений в спектре реликтового излучения.

В ближайшем будущем планируется создание новых обсерваторий субтерагерцевого диапазона. Будет развиваться уже существующая наземная сеть телескопов-интерферометров со сверхдлинными базами (РСДБ), к ней добавят новые инструменты. Однако на высоких частотах возможности наземных обсерваторий существенно ограничены атмосферой Земли. Еще одна проблема состоит в том, что на обширных пространствах северо-востока Евразии нет обсерваторий субтерагерцевого диапазона. Это белое пятно на карте покрытия наземной сети телескопов негативно влияет на качество их наблюдений. Также прорабатываются новые концепции космических обсерваторий и интерферометров. Например, SMVA (Space Millimeter VLBI Array), EHI (Event Horizon Imager), THEZA (TeraHertz Exploration and Zooming-in for Astrophysics) и CAPELLA. Но полноценные наблюдения в субтерагерцевом диапазоне возможны только при развитии одновременно и наземных, и космических обсерваторий.

На сегодняшний день в Российской Федерации практически нет телескопов, способных выполнять наблюдения на частотах выше 100 ГГц. В свою очередь, Астрокосмический центр Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) активно работает над созданием космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М»). В новой работе специалисты из АКЦ ФИАН рассмотрели несколько концепций обсерваторий субтерагерцевого диапазона. Ими стали проекты субтерагерцевой наземной антенной решетки (массив антенн малого диаметра), космического интерферометра и телескопа, расположенного на поверхности Луны.

Наземная антенная решетка

Прототип решетки для отработки ключевых технологий будет состоять из нескольких антенн (три—шесть антенн) диаметром от 3 до 5 м. В начале его планируют установить в Пущинской радиоастрономической обсерватории (ПРАО), где есть все условия для тестирования системы. После завершения испытаний ученые предполагают создать на базе прототипа антенны и несущей платформы полноценную обсерваторию субтерагерцевого диапазона. Она будет состоять из шести полноповоротных антенн диаметром до 8 м и качеством поверхности антенн около 40 микрон. Причем начать наблюдения можно будет уже при наличии трех антенн. Угловое разрешение получившегося инструмента достигнет 0,59 угловой секунды. Разместить антенную решетку планируют либо на локальном плато на горе Маяк в Дагестане (высота над уровнем моря 2352 м), либо на пике Хулугайша в Саянах (высота над уровнем моря 3015 м).

Наземная антенная решетка

Обсерватория на Луне

С научной точки зрения крайне перспективными будут лунные телескопы, работающие в недоступных на поверхности Земли диапазонах электромагнитного спектра. Это низкочастотный (частота ниже 10 МГц, метровые волны) и высокочастотный (больше 100 ГГц, включая дальний инфракрасный диапазон). В первом случае наблюдениям с Земли мешают ограничения ионосферы и техногенный шум радиоэфира, во втором ограничения связаны с поглощением и флуктуациями излучения при прохождении атмосферы. На поверхности Луны эти проблемы отсутствуют. Но научные задачи для высокочастотного диапазона более приоритетные. АКЦ ФИАН проработал сразу несколько вариантов радиоинтерферометрической антенной решетки в зависимости от места размещения обсерватории на Луне.

Первый вариант предполагает размещение всего комплекса антенных решеток внутри темного кратера, в который не проникают лучи Солнца. Это снизило бы нагрузку на криосистемы научных приборов, но усложнило бы их энергообеспечение. Решением этой проблемы может стать специальный служебный модуль, который совершит посадку в зону, освещаемую Солнцем. Помимо генерации и передачи электроэнергии для антенных модулей в кратере он мог бы осуществлять обмен научными и служебными данными между обсерваторией и Землей (возможно, через окололунный орбитальный ретранслятор).

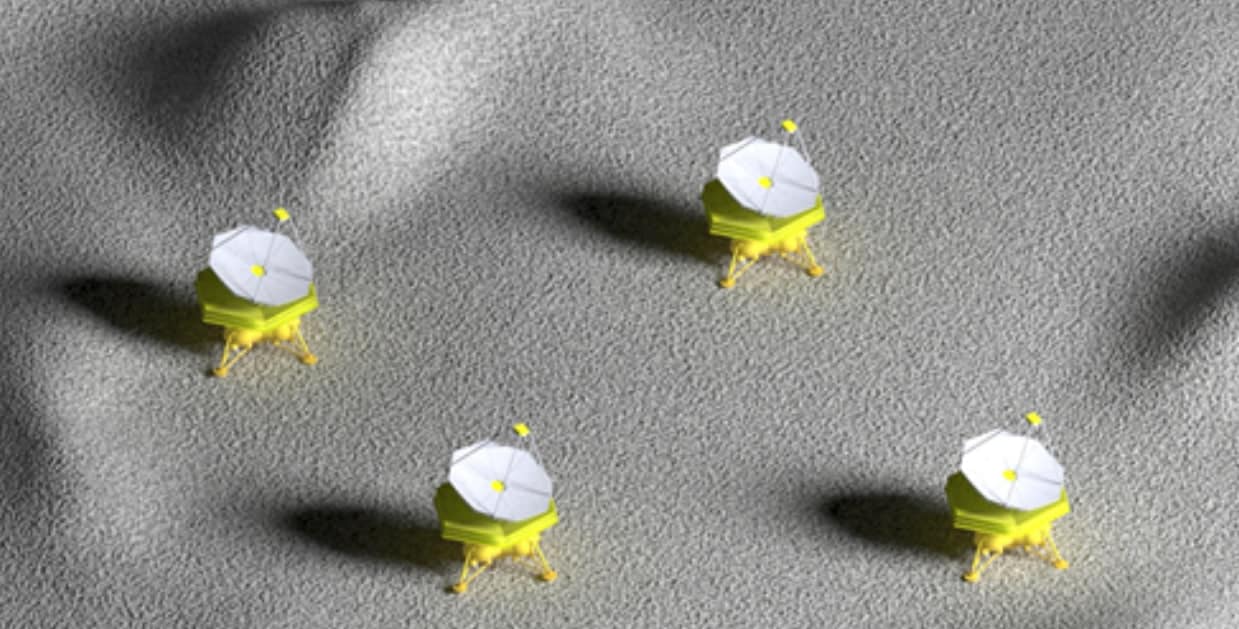

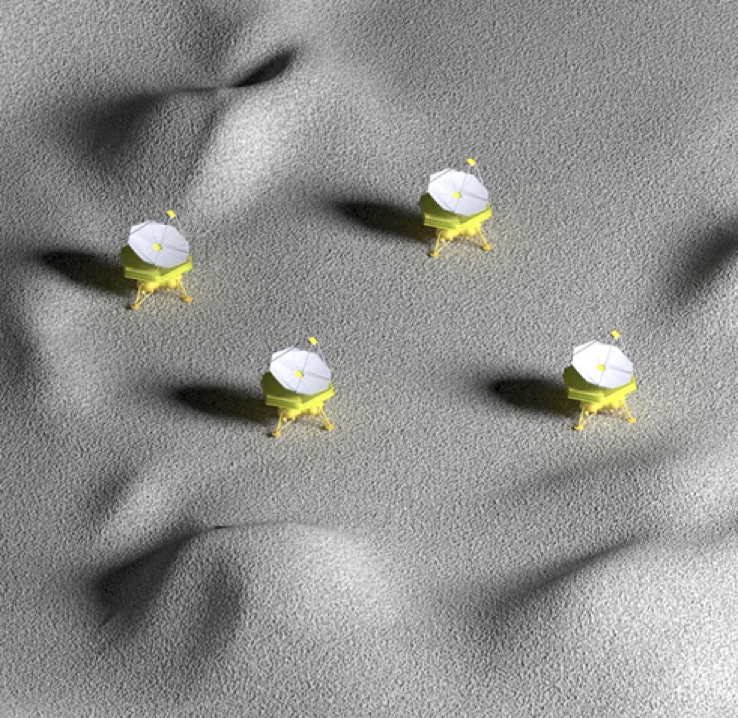

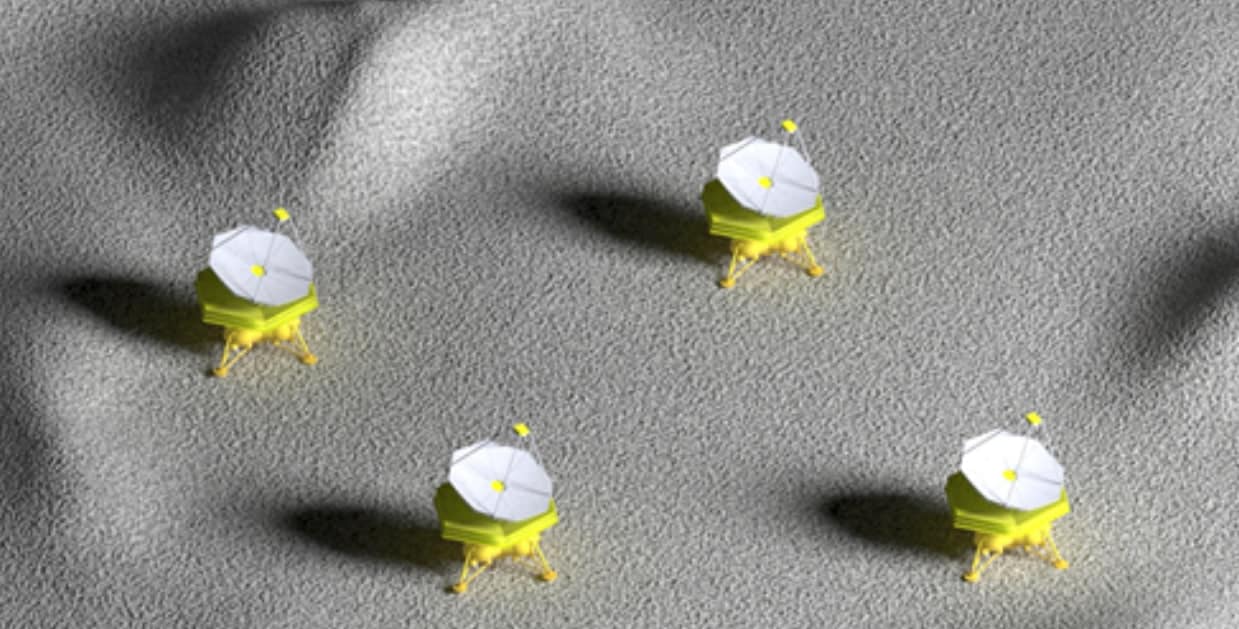

Другой вариант — это строительство наблюдательного комплекса в приполярной зоне на освещаемом Солнцем участке. Это снимает проблему энергообеспечения антенн и делает их более автономными. Причем отдельные элементы антенной решетки могут быть как стационарными, так и передвижными конструкциями. Перемещающиеся по поверхности антенны могли бы занять на поверхности Луны оптимальную для наблюдений локацию. Правда, это может создавать технические трудности в виду больших габаритов аппаратов.

Лунная антенная решетка, работая совместно с наземной сетью телескопов, позволит «рассмотреть» тени черных дыр с разрешением до 30 раз лучше, чем это сделал Телескоп горизонта событий. Это приведет к прорыву в изучении физики сверхмассивных черных дыр. Также лунная обсерватория будет исследовать раннюю Вселенную через наблюдения спектральных искажений реликтового излучения и изучать некоторые проблемы звездообразования.

Обсерватория на Луне

Космический интерферометр

Третье перспективное направление, которое может использовать опыт создания универсальной антенной решетки,— это космический интерферометр (интерферометр «космос—космос»). Астрокосмический центр Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук накопил огромный опыт в процессе работы над проектами обсерваторий «Радиоастрон» и «Миллиметрон». Поэтому новый космический интерферометр может иметь проекции баз до 1,5 млн км и более. Это позволит достичь предельно высокого углового разрешения, необходимого для исследования сверхкомпактных астрономических объектов, например черных дыр, внегалактических мазерных источников и нейтронных звезд. Космический интерферометр в отличие от антенной решетки, расположенной на поверхности Луны, сможет вести наблюдения близких окрестностей сверхмассивных черных дыр в динамике. Это позволит наблюдать движение вещества в экстремальных условиях в непосредственной близости от горизонта событий. Подобные наблюдения возможны в так называемом режиме мгновенного снимка (snapshot), когда за счет удачной конфигурации орбит космических телескопов удается восстановить относительно качественное изображение источника за кратчайшее время. Наиболее подходящие и ближайшие объекты для подобных исследований — это Sgr A* или М87.

Космический интерферометр

| 04.04.24 | 03.04.2024 Аргументы и факты. Российские ученые разработали проект лунной обсерватории |

Ученые из Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева РАН разработали концепцию создания на Луне автономной обсерватории. Об этом рассказал руководитель центра Алексей Рудницкий в интервью сайту MK.ru.

По словам эксперта, обсерватория позволит наблюдать за биоорганическими молекулами, которые могли стать причиной образования жизни на Земле, а также даст возможность изучить гравитацию, пространство-время и космические объекты. Он отметил, что для этого планируется разместить на поверхности спутника около четырех телескопов, диаметр зеркал которых не будет превышать четырех метров. При этом присутствие человека на Луне требоваться не будет.

«Пока ведутся концептуальные исследования, мы решаем: разместить телескопы в кратере, на темной или видимой стороне Луны. Есть еще третий вариант — сделать все три телескопа на подвижной платформе, чтобы они могли менять свою дислокацию», ― поделился он.

Ученый добавил, что создание аналогичной сети обсерваторий на Земле позволит оказать масштабную поддержку связанным с ней спутникам. По его словам, устройства не будут уступать разработкам американского миллиардера Илона Маска, а сделанные открытия смогут «перевернуть понимание Вселенной».

«Мы можем открыть то, что перевернет наше понимание Вселенной, нашего космического дома. <…> Если мы построим в России первую сеть обсерваторий, наблюдающих небо в миллиметровом диапазоне, мы сможем создать широкомасштабную наземную поддержку для группировки перспективных связных спутников. Они будут не хуже, чем у Илона Маска, но при этом их будет гораздо меньше», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033-2035 годах доставить на Луну ядерную энергоустановку и установить ее на поверхности спутника.

https://aif.ru/society/science/rossiyskie-uchenye-razrabotali-proekt-lunnoy-observatorii

| 04.04.24 | 02.04.2024 Регионы России. Российские учёные предлагают построить телескоп на Луне для изучения чёрных дыр |

Российские учёные предложили построить телескоп на Луне, который бы работал в субтерагерцовом диапазоне электромагнитных волн.

Проект был представлен в рамках всестороннего изучения дальнейших перспектив развития субтерагерцовой астрономии в России. Согласно планам, лунная антенная решётка будет состоять из шести антенн диаметром в 8 метров, которые способны улавливать субтерагерцовую радиацию.

Антенны намерены установить на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Вместе с ними будут использоваться космические телескопы и наземные аналоги.

Учёные надеются, что такой подход поможет им проследить за движением материи в самых ближайших окрестностях сверхмассивных чёрных дыр, включая чёрную дыру Sgr A* в центре Млечного Пути.

| 04.04.24 | 02.04.2024 Рамблер. В России предложили построить телескоп на Луне |

Российские астрономы предложили построить телескоп на поверхности Луны для изучения черных дыр. Планируется, что такая установка позволит получить более детальные изображения окрестностей черных дыр и первичного излучения Вселенной. Ученые надеются, что это приведет к новым открытиям в физике сверхмассивных черных дыр и даст возможность углубленного изучения ранних этапов развития Вселенной.

© Ferra.ru

Группа российских астрономов под руководством главы Астрокосмического центра ФИАН выдвинула идею о создании лунного телескопа в рамках исследования перспектив развития субтерагерцовой астрономии в России. По их планам, такой телескоп сможет обеспечить изображения с высоким разрешением черных дыр и других космических объектов.

В настоящее время в России отсутствуют телескопы, способные работать на частотах выше 100 ГГц. Предложение включает возможность установки антенн на Луне в постоянно затененных кратерах или на ее приполярных регионах. Такая лунная обсерватория сможет совместно работать с наземными телескопами и космическими обсерваториями для получения комплексных данных.

https://news.rambler.ru/tech/52538966-v-rossii-predlozhili-postroit-teleskop-na-lune/

| 04.04.24 | 02.04.2024 Московский комсомолец. Российские ученые разработали проект лунной обсерватории |

Концепцию создания на Луне обсерватории нового поколения разработали ученые из Астрокосмического центра Физического института им. П.Н.Лебедева РАН. Предполагается, что она сможет наблюдать в частотах от 100 гигагерц и выше сложные органические молекулы, которые многие считают сейчас первоисточниками жизни на Земле. О том, какой будет такая обсерватория, а также о других проектах института мы побеседовали с заместителем руководителя АКЦ ФИАН Алексеем РУДНИЦКИМ.

Телескопы миллиметрового диапазона на Земле.

— Алексей, в ваших планах развитие сразу трех проектов: создание компактной наземной антенной решетки, космического интерферометра, а также лунной обсерватории. Их объединяет миллиметровый диапазон. Расскажите, пожалуйста, чем он интересен и где уже используется?

— Миллиметровый диапазон, в отличие от радиодиапазона, в котором ранее работала наша обсерватория «РадиоАстрон» (срок ее службы истек в 2019 году. — Авт.), позволяет телескопам заглядывать в самые отделенные уголки Вселенной, закрытые от нас облаками пыли и межзвездного газа. В миллиметровом диапазоне пыль и газ становятся прозрачными для наблюдателя. В частности, при помощи миллиметрового телескопа западным ученым удалось несколько лет назад снять черные дыры в галактике М87 и в центре нашей галактики.

— Что за телескоп снял черные дыры?

— Это так называемый телескоп горизонта событий (ТГС) — глобальное объединение всех наземных телескопов миллиметрового диапазона для наблюдения в режиме интерферометра. Интерферометр, если говорить простыми словами, это способ увеличения виртуального зеркала телескопа за счет объединения расстояний от всех участвующих в эксперименте телескопов. То есть воображаемое зеркало ТГС, объединяющего обсерваторию ALMA, IRAM и другие, имеет на сегодняшний день самый большой из возможных для земных обсерваторий диаметр, это диаметр Земли — 12 700 км, притом что большинство антенн не превышают 20 метров.

— То есть миллиметровый диапазон достиг предела на Земле и требуется вывод его в космос?

— Да. Мы очень надеемся, что первой в мире космической обсерваторией миллиметрового диапазона станет наш, российский «Спектр-М» — «Миллиметрон», который планируется запустить к 2032 году. Он позволит повысить угловое разрешение ТГС в 10–100 раз! А максимальный размер его виртуального зеркала составит 1,5 млн км, так как он будет располагаться на орбите в точке Лагранжа, на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Но это в составе наземно-космического интерферометра, который все равно имеет свои ограничения. Известно, что наземные телескопы, которые будут работать в связке с «Миллиметроном», будут подвержены влиянию атмосферы и из-за этого мы не сможем уйти на более высокие частоты, превышающие 230–340 гигагерц в режиме интерферометра. Соответственно, при помощи него нельзя будет разгадать все тайны Вселенной.

Мы разработали проект из четырех орбитальных телескопов, которые позволят нам заглянуть вглубь Вселенной при частоте в 600 гигагерц. Телескопы будут располагаться на высотах 7,5–8 тысяч и 22,5–23 тысяч км. У них будут круговые околоземные орбиты. Благодаря им мы впервые сможем получить не просто высокоточные фото черной дыры, но и видео движения материи в ее окрестностях.

— Чем это видео будет для нас ценно?

— Мы увидим распределение газа, температуры материи, можно будет исследовать, как поляризовано излучение газа, а значит, получить информацию о конфигурации магнитных полей. Она очень интересует сегодня всех астрофизиков в мире, поскольку, в частности, помогла бы понять, существуют ли во Вселенной «кротовые норы», маскирующиеся под обычные черные дыры.

Гипотеза существования «кротовых нор» во Вселенной, предложенная советскими учеными Игорем Новиковым и Яковом Зельдовичем, гласит, что такие норы представляют собой черные дыры, в которых, в отличие от обычных черных дыр, куда безвозвратно падает материя, есть «свет в конце тоннеля». Иными словами, «кротовая нора» — это точка, соединяющая две далекие точки в пространстве и времени. Эти точки могут находиться даже в разных вселенных.

— Перейдем к телескопам на Луне.

— Создание обсерватории на Луне позволит нам получить более стационарную, а значит, более точную, долгоживущую систему, которая при этом сможет наблюдать на частотах 1000 и более гигагерц за счет полного отсутствия на Луне атмосферы. И задачи с ее помощью можно будет решать нетривиальные, связанные с наблюдением биоорганических молекул в межзвездной среде, возможно, давших начало жизни на Земле, «детского возраста» образования нашей Вселенной по снимкам реликтового излучения, области образования звезд и планет.

— Сколько будет на Луне телескопов и где вы предполагаете их установить?

— Мы думаем, что их должно быть 3–4 штуки с диаметром зеркал не более 3–4 метров. Пока ведутся концептуальные исследования, мы решаем: разместить их в кратере, на темной или видимой стороне Луны. Есть еще третий вариант — сделать все три телескопа на подвижной платформе, чтобы они могли менять свою дислокацию.

— Без человека такая обсерватория сможет работать?

— Сможет. Изначально в нашу идею заложена возможность их автономной работы.

— Что еще кроме возраста Вселенной вы теоретически сможете нащупать во Вселенной? Может, разглядите на другом ее конце открывающуюся «дверцу»?

— Мы можем открыть то, что перевернет наше понимание Вселенной, нашего космического дома, например, поймем, как работает гравитация, как ведут себя пространство–время, как рождаются планеты и зарождается жизнь.

Но есть у нас и более близкие планы. В частности, если мы построим в России первую сеть обсерваторий, наблюдающих небо в миллиметровом диапазоне, мы сможем создать широкомасштабную наземную поддержку для группировки перспективных связных спутников. Они будут не хуже, чем у Илона Маска, но при этом их будет гораздо меньше. Для этого достаточно лишь установить несколько групп наземных антенн (по 5–6) на площадках с низкой влажностью, к примеру, в горах Дагестана, в Арктике, в Иркутской области.

| 03.04.24 | 02.04.2024 Ferra.ru. В России предложили построить телескоп на Луне для изучения черных дыр и Вселенной |

Российские астрономы предложили построить телескоп на поверхности Луны для изучения черных дыр. Планируется, что такая установка позволит получить более детальные изображения окрестностей черных дыр и первичного излучения Вселенной. Ученые надеются, что это приведет к новым открытиям в физике сверхмассивных черных дыр и даст возможность углубленного изучения ранних этапов развития Вселенной.

:no_upscale()/imgs/2024/04/02/09/6418464/b91dc6cd0eddd119cad293ea3bbcfd707d1ed28f.png)

Группа российских астрономов под руководством главы Астрокосмического центра ФИАН выдвинула идею о создании лунного телескопа в рамках исследования перспектив развития субтерагерцовой астрономии в России. По их планам, такой телескоп сможет обеспечить изображения с высоким разрешением черных дыр и других космических объектов.

В настоящее время в России отсутствуют телескопы, способные работать на частотах выше 100 ГГц. Предложение включает возможность установки антенн на Луне в постоянно затененных кратерах или на ее приполярных регионах. Такая лунная обсерватория сможет совместно работать с наземными телескопами и космическими обсерваториями для получения комплексных данных.

https://www.ferra.ru/news/v-rossii/v-rossii-predlozhili-postroit-teleskop-na-lune-02-04-2024.htm

| 02.04.24 | 02.04.2024 Хабр. Российские астрономы предложили построить телескоп на Луне для изучения чёрных дыр |

Российские учёные Астрокосмического центра ФИАН предложили построить телескоп на Луне, который бы работал в субтерагерцовом диапазоне электромагнитных волн. Такая установка позволит изучить движение материи у горизонта событий чёрных дыр и получить детальные снимки их окрестностей, пишет ТАСС.

Такую идею выдвинули российские астрономы под руководством главы Астрокосмического центра ФИАН Сергея Лихачёва в рамках всестороннего изучения дальнейших перспектив развития субтерагерцовой астрономии в России. В рамках этого изучения исслежователи используют волны с частотой в сотни гигагерц и выше для наблюдения за самыми далёкими объектами во Вселенной, в том числе сверхмассивными чёрными дырами.

По мнению астрономов, лунная антенная решётка, работающая совместно с наземной сетью телескопов, позволила бы получить изображения теней чёрных дыр с в 30 раз бóльшим разрешением, чем это сделал телескоп ETH. Кроме того, лунная обсерватория сможет исследовать раннюю Вселенную через наблюдения спектральных искажений реликтового излучения и изучать некоторые проблемы звёздообразования.

Исследователи предлагают разработать набор из шести антенн диаметром в 8 м, которые будут способны улавливать субтерагерцовое излучение. Эти антенны предлагается поставить на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Схожий набор антенн в таком случае должны установить на поверхности земного спутника в постоянно затенённом кратере или в приполярных регионах спутника Земли.

Астрономы говорят, что эту лунную обсерваторию можно будет объединить в виртуальную антенну вместе с их наземными аналогами и космическими телескопами. Такой подход позволит исследователям проследить за движением материи в самых ближайших окрестностях сверхмассивных чёрных дыр, в том числе у чёрной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути, надеются учёные.

| 02.04.24 | 02.04.2024 Naked Science. Российские астрономы предложили построить на Луне телескоп для изучения черных дыр |

Астрокосмический центр Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН) хочет объединить телескоп субтерагерцевого диапазона в приполярных областях Луны с наземным. За счет этого можно получить часть возможностей телескопа диаметром в 400 тысяч километров. Несмотря на кажущуюся здравость, у предложения есть серьезные слабые места.

Проекты лунных телескопов выдвигались и ранее, но вот дождаться их реализации будет не очень просто / © Wikimedia Commons

Субтерагерцевым называют диапазон с длинами волн миллиметровой и субмиллиметровой длины (100-1000 гигагерц). В астрономии он считается крайне перспективным: в космосе веществ, поглощающих в этой части спектра, довольно мало, поэтому сигналы в нем распространяются по Вселенной в среднем заметно лучше. Даже с Земли удается получить неплохие данные: скажем, Телескоп горизонта событий смог получить изображения окрестностей черных дыр в центре нашей Галактики и в галактике M87. Проблема в том, что земная атмосфера поглощает такие волны довольно сильно.

Неудивительно, что Астрокосмический центр ФИАН активно работает над созданием космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») 10-метрового диаметра. Ее планируют разместить в космосе, на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. За счет взаимодействия с наземными обсерваториями космическая обсерватория сможет дать эффект «виртуального телескопа» с диаметром 1,5 миллиона километров.

Однако при планировании «Миллиметрона» были приняты неверные решения: как и для российской космонавтики в целом, предполагалась максимально активная кооперация с другими странами. Систему для охлаждения телескопа до минус 250 с лишним градусов собирались импортировать, как и гетеродинный блок. Но, как и следовало ожидать, иностранные партнеры от участия отказались (кроме Китая, который сам не может сделать наиболее сложные блоки), поэтому в 2022 году было принято решение изготовить наиболее сложные блоки своими силами.

Хотя этому нельзя не порадоваться, ясно, что так запуск «Миллиметрона» задержится на несколько лет. Кроме того, на сегодня все еще не ясно, получится ли у российских исполнителей сделать систему охлаждения до минус 250 градусов (в идеале даже ниже) для космических условий, или придется ограничиться минус 220 градусами и, соответственно, меньшей чувствительностью телескопа.

«Миллиметрон» с его десятиметровым зеркалом, мощной системой затенения, бортового электропитания и охлаждения должен стать крупнейшим космическим телескопом в истории. Под стать амбициозности проекта и сложности с его техническим исполнением / © Wikimedia Commons

В новой работе в журнале Cosmic Research ученые из Астрокосмического центра ФИАН рассмотрели несколько альтернативных концепций обсерваторий субтерагерцевого диапазона. О работе также сообщает сайт ФИАН. Помимо космического компонента класса «Миллиметрон», они изучают варианты наземной субтерагерцевой антенной решетки, то есть массива из малого диаметра. Другой вариант — телескоп на поверхности Луны.

Прототип решетки для отработки ключевых технологий будет состоять из трех-шести антенн диаметром от трех до пяти метров. Исходно его установят и протестируют в Пущинской радиоастрономической обсерватории. По завершении испытаний ученые предполагают создать на основе этого прототипа полноценную обсерваторию субтерагерцевого диапазона. В ее состав должны включить шесть полноповоротных антенн диаметром до восьми метров каждая и с качеством поверхности антенн приблизительно 40 микрон. Угловое разрешение получившегося инструмента достигнет 0,59’’ угловых секунд. Разместить антенную решетку планируют либо на локальном плато на горе Маяк в Дагестане (2352 метра), либо на пике Хулугайша в Саянах (3015 метров).

Но есть среди рассмотренных вариантов и куда более амбициозный: размещение сходного с наземным телескопа внутри одного из лунных кратеров приполярной вечной тени. Так называют кратеры на Луне, куда никогда не заглядывает солнце. На Земле или Марсе с Венерой таких мест нет, поскольку у них существенный наклон оси вращения (цикл «зима — лето»). Но у Луны наклон оси вращения радикально меньше, и примерно 300 кратеров там всегда затенены.

Ученые из Астрокосмического центра отметили, что нагрузка на системы охлаждения — пока что ахиллесову пяту российского «Миллиметрона» — в кратере вечной тьмы будет минимальной. Оценочно температура там в районе минус 220 градусов даже без дополнительного охлаждения. Есть надежда, что в подобных условиях даже умеренно продвинутые системы охлаждения смогут дать минус 250 градусов, необходимые для высокой чувствительности системы.

По словам авторов исследования, такая лунная антенная решетка, работая в паре с наземной сетью телескопов того же диапазона, позволит увидеть тени черных дыр с разрешением до 30 раз выше, чем у Телескопа горизонта событий. Это, разумеется, существенно продвинет понимание физики сверхмассивных черных дыр (и серьезно поможет в решении других астрономических вопросов).

В одних сценариях телескопы субтерагецевого диапазона в лунном кратере будут стационарны. в другом — подвижны. Как обеспечивать многолетнюю подвижность в условиях лунный пыли, правда, пока не вполне ясно / © ФИАН

Такой сценарий выглядит довольно здраво, но лишь если не учитывать ряд практических сложностей. Ключевая из них — лунный реголит. По опыту экспедиций программы «Аполлон» известно, что он быстро налипает на любые техногенные конструкции на Луне и очень плохо счищается. Пыль на чувствительных системах типа телескопов — огромная проблема, способная катастрофически уронить качество получаемых ими данных. Да, как уже писал Naked Science, приполярные области сложены вечной мерзлотой, что может снижать объем лунной пыли в кратерах вечной тьмы. Но насколько именно — на сегодня решительно неизвестно.

Вторая существенная проблема заключается в том, что в таком варианте проект из одного, пусть и непростого, космического аппарата превратится в набор из нескольких отдельно стоящих на Луне антенн. Им потребуется и более мощный источник энергоснабжения, а также передающий кабель от модуля с солнечными батареями вне кратера вечной тьмы до самого кратера. Такое нельзя будет реализовать без, по сути, альпинистских работ в лунных условиях. Учитывая, что скафандры для естественного спутника Земли весят больше центнера, подобные операции в них могут быть нереалистичны (до первых пилотируемых экспедиций в такие зоны это точно не узнать). Тем более такое недоступно роботам.

Авторы работы предложили вариант размещения радиотелескопов вне кратеров — в зонах, освещаемых солнцем, хотя и у полюсов. Однако в таком случае реализация охлаждения станет весьма проблематичной: за двухнедельные лунные сутки даже у полюсов открыто расположенные телескопы серьезно нагреет. Чем это лучше намного более компактного и менее материалоемкого «Миллиметрона» — неясно.

Идея построить телескопы на Луне не нова. Проблемой остается то, что доставлять туда оборудование намного дороже, чем в точку Лагранжа в 1,5 миллионах километрах от Земли, а обеспечивать ее корректную работу намного сложнее. Пыль и существенные перепады температур для освещенных зон и пыль плюс проблемы с энергоснабжением для вечно темных зон все еще остаются проблемами, пути решения которых неясны / © Wikimedia Commons

Наконец, вопросы вызывают и сроки реализации мегателескопа на Селене. У России на сегодня нет небумажных работ по лунной сверхтяжелой ракете. То есть ранее 2030-х пилотируемые полеты на Луну у нас не случатся (а без людей реализовать столь сложные конструкции вне Земли невозможно). К тому времени «Миллиметрон» явно будет радикально ближе к технической реализации, чем циклопический проект строительства Лунной антенной решетки. Возможно, понимая это, авторы статьи рассматривают и вариант с группой чисто космических телескопов — функциональных аналогов «Миллиметрона».

https://naked-science.ru/article/cosmonautics/na-lune-teleskop