СМИ о нас

| 07.04.24 | 07.04.2024 РИА Новости. О взрыве звезды Бетельгейзе станет известно за неделю, заявил астрофизик |

| 06.04.24 | 06.04.2024 Московский комсомолец. День открытых дверей состоится в пущинской радиоастрономической обсерватории |

Прикоснуться к бездонным глубинам космоса и вселенной приглашает Пущинская радиоастрономическая обсерватория (ПРАО АКЦ ФИАН) 13 апреля.

Фото: пресс-служба администрации

День открытых дверей ПРАО АКЦ ФИАН посвящен Дню рождения обсерватории (11 апреля), и 12 апреля 1961 года, когда в космос полетел Юрий Гагарин и Дню рождения Пущинского научного центра.

Фото: пресс-служба администрации

К сотрудникам ПРАО АКЦ ФИАН для проведения мероприятия присоединяются партнёры из других учреждений, клубов любителей астрономии, творческих коллективов и просто неравнодушные люди.

В рамках мероприятия пущинские учёные проведут экскурсии, покажут три уникальных радиотелескопа, каждый из которых на момент постройки был самым крупным в мире. Также гостям расскажут о космических проектах, в которых принимала участие обсерватория.

Фото: пресс-служба администрации

Вечером для всех участников Дня открытых дверей будут организованы звездные наблюдения с оптическими телескопами, также тематические мастер-классы, игры для детей, концертная программа. Начало экскурсии – в 15-00 (или в 16-30) от проходной обсерватории, вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации

| 05.04.24 | 05.04.2024 Энергия единой сети. Доказано преимущество трёхуровневых кубитов |

Российские физики смогли доказать преимущество трёхуровневых кубитов. Учёные Физического института им П.Н. Лебедева РАН, МФТИ, Российского квантового центра и МИСиСУ провели успешные сравнительные испытания трёхуровневых квантовых вычислительных устройств на базе ионов и сверхпроводящих контактов.

Обычно в квантовых компьютерах используют двухуровневые кубиты, которые могут быть в суперпозиции двух состояний, однако существуют и многоуровневые кубиты — их называют кудитами, в которых может кодироваться три (это кутриты) или больше состояний. Их возможности и проверили авторы исследования.

«Использование кутритов позволяет не только более плотно кодировать квантовую информацию, но и решать некоторые задачи более эффективно, используя меньше ресурсов. Именно это свойство мы и продемонстрировали в нашем эксперименте. Мы экспериментально показали, что динамику простейшей PT-симметричной системы можно посчитать, используя всего один кутрит, в то время как кубитов в этом случае понадобилось бы больше», — рассказал ведущий автор исследования, директор ФИАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

Институт с 2020 года разрабатывает квантовые устройства на базе ионов иттербия. В эксперименте было использовано одно из этих устройств и второе — на основе сверхпроводящих контактов Джозефсона (трансмонов).

https://энергия-единой-сети.рф/novosti/dokazano-preimushhestvo-tryohurovnevyh-kubitov/

| 05.04.24 | 05.04.2024 За науку. Российские физики доказали преимущество трехуровневых кубитов |

Ученые доказали, что они могут успешно моделировать сложные физические процессы и требуют при этом меньшего числа логических элементов, чем квантовые устройства на базе «традиционных» двухуровневых кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review A (Q1).

В квантовых вычислительных машинах в роли логических элементов используются кубиты — квантовые биты. Если классические биты могут принимать только одно из двух значений — 0 или 1, то квантовые могут находиться в суперпозиции нескольких состояний, каждое из которых при измерении кубита реализуется с заданной вероятностью. Это свойство кубитов дает квантовым машинам способность решать многие задачи, практически недоступные для самых мощных классических компьютеров, например разложение на множители больших чисел (факторизация).

Обычно в квантовых компьютерах используют двухуровневые кубиты, которые могут быть в суперпозиции двух состояний, однако существуют и многоуровневые кубиты — их называют кудитами, — в которых может кодироваться три (это кутриты) или больше состояний. Их возможности и проверили авторы исследования.

«Использование кутритов позволяет не только более плотно кодировать квантовую информацию, но и решать некоторые задачи более эффективно, используя меньше ресурсов. Именно это свойство мы и продемонстрировали в нашем эксперименте. Мы показали, что динамику простейшей PT-симметричной системы можно посчитать, используя всего один кутрит, в то время как кубитов в этом случае понадобилось бы больше», — говорит ведущий автор исследования, директор Физического института им П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), профессор кафедры квантовой радиофизики МФТИ Николай Колачевский.

Кубиты могут создаваться на базе разных объектов — на основе ионов, холодных атомов, дефектов в кристаллических решетках алмазов, сверхпроводящих контактов, которые играют роль логических элементов и на которых можно запускать алгоритмы вычислений. ФИАН с 2020 года разрабатывает квантовые устройства на базе ионов иттербия. Одно из этих устройств, и второе — на основе сверхпроводящих контактов Джозефсона (трансмонов) — были использованы в эксперименте.

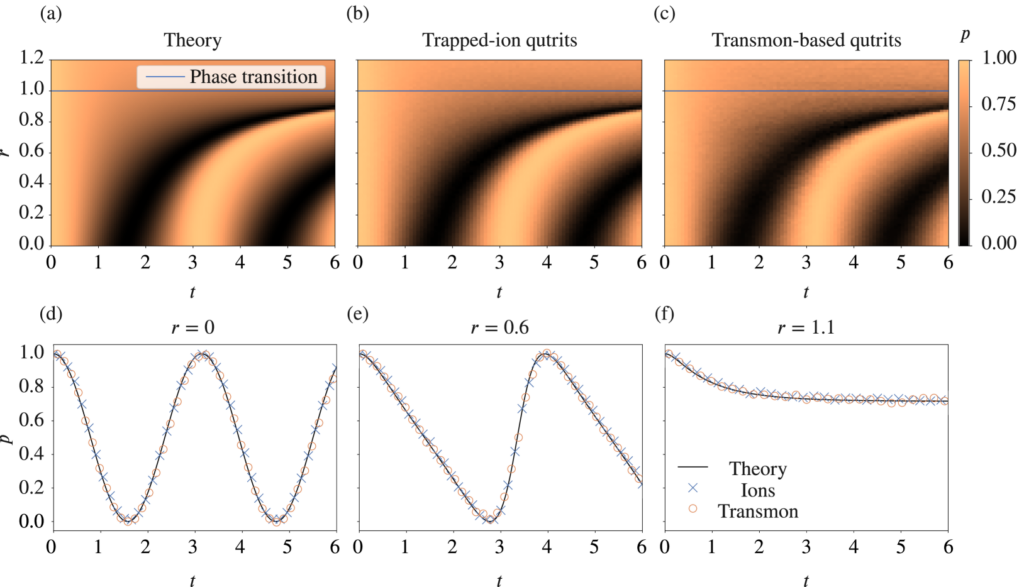

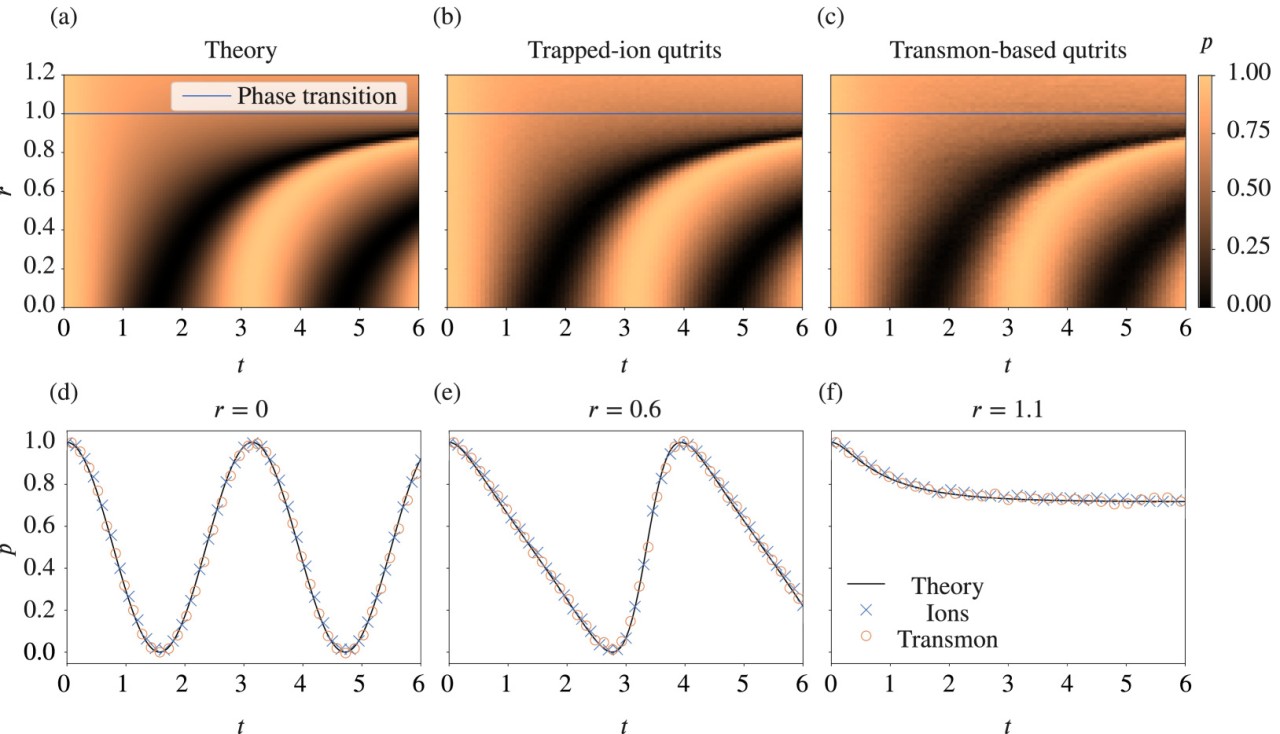

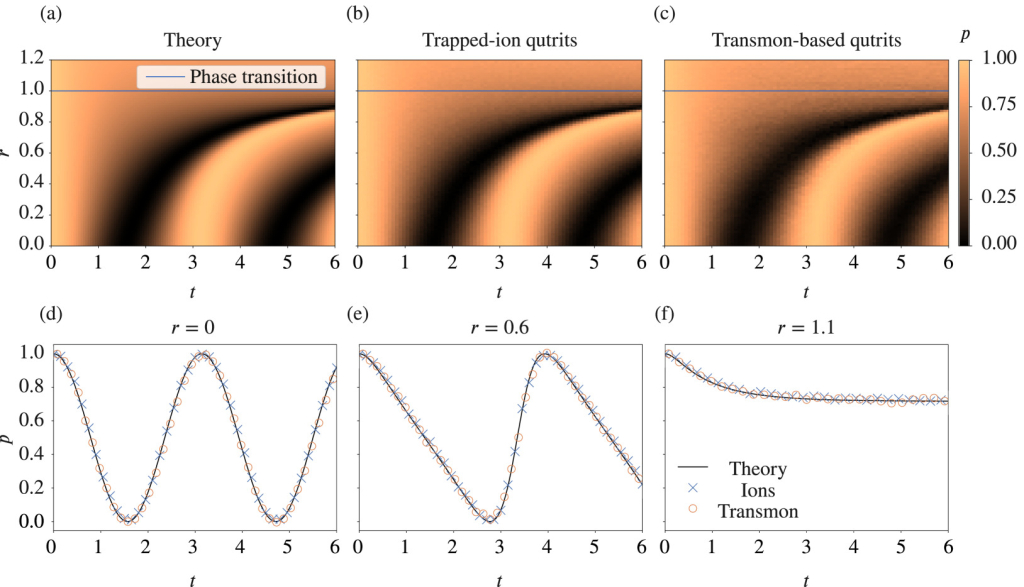

Авторы статьи, физики из ФИАН, МФТИ, Российского квантового центра и МИСиС, с помощью обоих устройств смоделировали процесс нарушения пространственно-временной симметрии в физической системе. Симметрия — одно из основополагающих свойств физического мира, многие из физических законов остаются верными в «зеркальном мире», если мы, например, поменяем у всех частиц заряды на обратные, зеркально изменим их расположение в пространстве или запустим время в обратную сторону. Однако экспериментаторы обнаружили процессы, нарушающие симметрию. В частности, именно одно из таких нарушений лежит в основе механизма Хиггса, обеспечивающего массу элементарных частиц.

Физики моделировали систему с PT-симметрией, симметрией пространства и времени, где два уровня кутрита «работали» как сама система, а третий симулировал внешнюю для нее среду.

https://arxiv.org/html/2310.20432v2

«В результате эксперимента оба вычислителя показали очень близкие результаты, имеющие хорошее совпадение с теоретической моделью. Так мы продемонстрировали преимущества цифрового подхода в квантовых вычислениях. Используемые нами вычислители, ионный и сверхпроводниковый, устроены совершенно по-разному. Но каждый из них поддерживает свой набор команд, как и обычный процессор в наших компьютерах. Мы можем превратить любую задачу в последовательность понятных каждому из имеющихся вычислителей команд», — объясняет Илья Заливако, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН.

По словам ученых, они рассчитывают, используя преимущества кудитных систем над кубитными, продемонстрировать работу ряда алгоритмов, где наличие дополнительных уровней существенно сокращает требуемые для вычислений ресурсы. Например, в приложении к алгоритму Гровера, помогающему искать по неупорядоченным базам данных или вычислять обратные функции.

https://zanauku.mipt.ru/2024/04/05/rossijskie-fiziki-dokazali-preimushhestvo-trehurovnevyh-kubitov/

| 05.04.24 | 04.04.2024 Атомная Энергия 2.0. ФИАН, МФТИ, Российский квантовый центр и МИСиС успешно доказали преимущество трехуровневых кубитов |

Физики провели успешные «сравнительные испытания» трехуровневых квантовых вычислительных устройств на базе ионов и сверхпроводящих контактов и доказали, что они могут успешно моделировать сложные физические процессы и требуют при этом меньшего числа логических элементов, чем квантовые устройства на базе «традиционных» двухуровневых кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review A (Q1).

В квантовых вычислительных машинах в роли логических элементов используются кубиты – квантовые биты. Если классические биты могут принимать только одно из двух значений – 0 или 1, то квантовые могут находиться в суперпозиции нескольких состояний, каждое из которых при измерении кубита реализуется с заданной вероятностью. Это свойство кубитов дает квантовым машинам способность решать многие задачи, практически недоступные для самых мощных классических компьютеров, например, разложение на множители больших чисел – факторизация.

Обычно в квантовых компьютерах используют двухуровневые кубиты, которые могут быть в суперпозиции двух состояний, однако существуют и многоуровневые кубиты – их называют кудитами, в которых может кодироваться три (это кутриты) или больше состояний. Их возможности и проверили авторы исследования.

«Использование кутритов позволяет не только более плотно кодировать квантовую информацию, но и решать некоторые задачи более эффективно, используя меньше ресурсов. Именно это свойство мы и продемонстрировали в нашем эксперименте. Мы экспериментально показали, что динамику простейшей PT-симметричной системы можно посчитать используя всего один кутрит, в то время как кубитов в этом случае понадобилось бы больше», – говорит ведущий автор исследования, директор Физического института им П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский.

Кубиты могут создаваться на базе разных объектов – на основе ионов, холодных атомов, дефектов в кристаллических решетках алмазов, сверхпроводящих контактов, которые играют роль логических элементов, на которых можно запускать алгоритмы вычислений. ФИАН с 2020 года разрабатываетexternal link, opens in a new tab квантовые устройства на базе ионов иттербия. Одно из этих устройств и второе – на основе сверхпроводящих контактов Джозефсона (трансмонов), были использовано в эксперименте.

Авторы статьи, физики из ФИАН, МФТИ, Российского квантового центра и МИСиС с помощью обоих устройств смоделировали процесс нарушения пространственно-временной симметрии в физической системе. Симметрия – одно из основополагающих свойств физического мира, многие из физических законов остаются верными в «зеркальном мире», если мы, например, поменяем у всех частиц заряды на обратные, зеркально изменим их расположение в пространстве или запустим время в обратную сторону. Однако экспериментаторы обнаружили процессы, нарушающие симметрию, в частности, именно одно из таких нарушений лежит в основе механизма Хиггса, обеспечивающего массу элементарных частиц.

Физики моделировали систему с PT-симметрией, симметрией пространства и времени, где два уровня кутрита «работали» как сама система, а третий симулировали внешнюю для нее среду.

https://arxiv.org/html/2310.20432v2

«В результате эксперимента оба вычислителя показали очень близкие результаты, имеющие хорошее совпадение с теоретической моделью. Так мы продемонстрировали преимущества цифрового подхода в квантовых вычислениях. Используемые нами вычислители – ионный и сверхпроводниковый, устроены совершенно по-разному. Но каждый из них поддерживает свой набор команд, как и обычный процессор в наших компьютерах. Мы можем превратить любую задачу в последовательность понятных каждому из имеющихся вычислителей команд», – объясняет Илья Заливако, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН.

По словам ученых, они рассчитывают, используя преимущества кудитных систем над кубитными, продемонстрировать работу ряда алгоритмов, где наличие дополнительные уровни существенно сокращает требуемые для вычислений ресурсы. Например, в приложении к алгоритму Гровера, помогающему искать по неупорядоченным базам данных или вычислять обратные функции.

Источник: ФИАН

| 05.04.24 | 04.04.2024 Российская академия наук. Российские физики доказали преимущество трёхуровневых кубитов |

Физики провели успешные «сравнительные испытания» трёхуровневых квантовых вычислительных устройств на базе ионов и сверхпроводящих контактов и доказали, что они могут успешно моделировать сложные физические процессы и требуют при этом меньшего числа логических элементов, чем квантовые устройства на базе «традиционных» двухуровневых кубитов. Результаты исследования опубликованs в журнале Physical Review A (Q1).

В квантовых вычислительных машинах в роли логических элементов используются кубиты — квантовые биты. Если классические биты могут принимать только одно из двух значений — 0 или 1, то квантовые могут находиться в суперпозиции нескольких состояний, каждое из которых при измерении кубита реализуется с заданной вероятностью. Это свойство кубитов дает квантовым машинам способность решать многие задачи, практически недоступные для самых мощных классических компьютеров, например, разложение на множители больших чисел — факторизация.

Обычно в квантовых компьютерах используют двухуровневые кубиты, которые могут быть в суперпозиции двух состояний, однако существуют и многоуровневые кубиты — их называют кудитами, в которых может кодироваться три (это кутриты) или больше состояний. Их возможности и проверили авторы исследования.

«Использование кутритов позволяет не только более плотно кодировать квантовую информацию, но и решать некоторые задачи более эффективно, используя меньше ресурсов. Именно это свойство мы и продемонстрировали в нашем эксперименте. Мы экспериментально показали, что динамику простейшей PT-симметричной системы можно посчитать используя всего один кутрит, в то время как кубитов в этом случае понадобилось бы больше», — говорит ведущий автор исследования, директор Физического института им П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский.

Кубиты могут создаваться на базе разных объектов — на основе ионов, холодных атомов, дефектов в кристаллических решётках алмазов, сверхпроводящих контактов, которые играют роль логических элементов, на которых можно запускать алгоритмы вычислений. ФИАН с 2020 года разрабатывает квантовые устройства на базе ионов иттербия. Одно из этих устройств и второе — на основе сверхпроводящих контактов Джозефсона (трансмонов), были использовано в эксперименте.

Авторы статьи, физики из ФИАН, МФТИ, Российского квантового центра и МИСиС с помощью обоих устройств смоделировали процесс нарушения пространственно-временной симметрии в физической системе. Симметрия — одно из основополагающих свойств физического мира, многие из физических законов остаются верными в «зеркальном мире», если мы, например, поменяем у всех частиц заряды на обратные, зеркально изменим их расположение в пространстве или запустим время в обратную сторону. Однако экспериментаторы обнаружили процессы, нарушающие симметрию, в частности, именно одно из таких нарушений лежит в основе механизма Хиггса, обеспечивающего массу элементарных частиц.

Физики моделировали систему с PT-симметрией, симметрией пространства и времени, где два уровня кутрита «работали» как сама система, а третий симулировали внешнюю для неё среду.

«В результате эксперимента оба вычислителя показали очень близкие результаты, имеющие хорошее совпадение с теоретической моделью. Так мы продемонстрировали преимущества цифрового подхода в квантовых вычислениях. Используемые нами вычислители — ионный и сверхпроводниковый, устроены совершенно по-разному. Но каждый из них поддерживает свой набор команд, как и обычный процессор в наших компьютерах. Мы можем превратить любую задачу в последовательность понятных каждому из имеющихся вычислителей команд», — объясняет Илья Заливако, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН.

По словам учёных, они рассчитывают, используя преимущества кудитных систем над кубитными, продемонстрировать работу ряда алгоритмов, где наличие дополнительные уровни существенно сокращает требуемые для вычислений ресурсы. Например, в приложении к алгоритму Гровера, помогающему искать по неупорядоченным базам данных или вычислять обратные функции.

Источник: отдел по связям с общественностью ФИАН.

| 05.04.24 | 04.04.2024 Научная Россия. Российские физики доказали преимущество трехуровневых кубитов |

Физики провели успешные «сравнительные испытания» трехуровневых квантовых вычислительных устройств на базе ионов и сверхпроводящих контактов и доказали, что они могут успешно моделировать сложные физические процессы и требуют при этом меньшего числа логических элементов, чем квантовые устройства на базе «традиционных» двухуровневых кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review A (Q1).

Источник фото: ФИАН

В квантовых вычислительных машинах в роли логических элементов используются кубиты – квантовые биты. Если классические биты могут принимать только одно из двух значений – 0 или 1, то квантовые могут находиться в суперпозиции нескольких состояний, каждое из которых при измерении кубита реализуется с заданной вероятностью. Это свойство кубитов дает квантовым машинам способность решать многие задачи, практически недоступные для самых мощных классических компьютеров, например, разложение на множители больших чисел – факторизация.

Обычно в квантовых компьютерах используют двухуровневые кубиты, которые могут быть в суперпозиции двух состояний, однако существуют и многоуровневые кубиты – их называют кудитами, в которых может кодироваться три (это кутриты) или больше состояний. Их возможности и проверили авторы исследования.

«Использование кутритов позволяет не только более плотно кодировать квантовую информацию, но и решать некоторые задачи более эффективно, используя меньше ресурсов. Именно это свойство мы и продемонстрировали в нашем эксперименте. Мы экспериментально показали, что динамику простейшей PT-симметричной системы можно посчитать, используя всего один кутрит, в то время как кубитов в этом случае понадобилось бы больше», – говорит ведущий автор исследования, директор Физического института им П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский.

Кубиты могут создаваться на базе разных объектов – на основе ионов, холодных атомов, дефектов в кристаллических решетках алмазов, сверхпроводящих контактов, которые играют роль логических элементов, на которых можно запускать алгоритмы вычислений. ФИАН с 2020 года разрабатывает квантовые устройства на базе ионов иттербия. Одно из этих устройств и второе – на основе сверхпроводящих контактов Джозефсона (трансмонов) – были использованы в эксперименте.

Авторы статьи, физики из ФИАН, МФТИ, Российского квантового центра и МИСИС с помощью обоих устройств смоделировали процесс нарушения пространственно-временной симметрии в физической системе. Симметрия – одно из основополагающих свойств физического мира, многие из физических законов остаются верными в «зеркальном мире», если мы, например, поменяем у всех частиц заряды на обратные, зеркально изменим их расположение в пространстве или запустим время в обратную сторону. Однако экспериментаторы обнаружили процессы, нарушающие симметрию, в частности, именно одно из таких нарушений лежит в основе механизма Хиггса, обеспечивающего массу элементарных частиц.

Физики моделировали систему с PT-симметрией, симметрией пространства и времени, где два уровня кутрита «работали» как сама система, а третий симулировал внешнюю для нее среду.

«В результате эксперимента оба вычислителя показали очень близкие результаты, имеющие хорошее совпадение с теоретической моделью. Так мы продемонстрировали преимущества цифрового подхода в квантовых вычислениях. Используемые нами вычислители – ионный и сверхпроводниковый – устроены совершенно по-разному. Но каждый из них поддерживает свой набор команд, как и обычный процессор в наших компьютерах. Мы можем превратить любую задачу в последовательность понятных каждому из имеющихся вычислителей команд», – объясняет Илья Заливако, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН.

По словам ученых, они рассчитывают, используя преимущества кудитных систем над кубитными, продемонстрировать работу ряда алгоритмов, где наличие дополнительных уровней существенно сокращает требуемые для вычислений ресурсы. Например, в приложении к алгоритму Гровера, помогающему искать по неупорядоченным базам данных или вычислять обратные функции.

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-fiziki-dokazali-preimusestvo-trehurovnevyh-kubitov

| 05.04.24 | 04.04.2024 Телеграм-канал РАН. Российские физики доказали преимущество трёхуровневых кубитов |

Успешные «сравнительные испытания» трёхуровневых квантовых вычислительных устройств на базе ионов и сверхпроводящих контактов провели учёные Физического института им П.Н. Лебедева РАН @lpi_ras, МФТИ, Российского квантового центра и МИСиС.

Обычно в квантовых компьютерах используют двухуровневые кубиты, которые могут быть в суперпозиции двух состояний, однако существуют и многоуровневые кубиты — их называют кудитами, в которых может кодироваться три (это кутриты) или больше состояний. Их возможности и проверили авторы исследования.

«Использование кутритов позволяет не только более плотно кодировать квантовую информацию, но и решать некоторые задачи более эффективно, используя меньше ресурсов. Именно это свойство мы и продемонстрировали в нашем эксперименте. Мы экспериментально показали, что динамику простейшей PT-симметричной системы можно посчитать, используя всего один кутрит, в то время как кубитов в этом случае понадобилось бы больше», — рассказал ведущий автор исследования, директор ФИАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

Институт с 2020 года разрабатывает квантовые устройства на базе ионов иттербия. В эксперименте было использовано одно из этих устройств и второе — на основе сверхпроводящих контактов Джозефсона (трансмонов).

| 04.04.24 | 04.04.2024 Техкульт. Российские специалисты предложили разместить телескоп на Луне |

В Астрокосмическом центре ФИАН предлагают разместить на Луне научный телескоп — он будет работать с наземной антенной сетью в субтерагерцовых электромагнитных волнах и поможет астрономам в более качественном изучении Вселенной и черных дыр.

Данное предложение сделано учеными по итогам определения перспектив дальнейшего развития в стране субтерагерцовой астрономии с использованием волн с частотами от 100 ГГц для детальных наблюдений за отдаленными объектами, а также черными дырами. При этом на сегодня в России попросту нет телескопов, работающих на частотах более 100 ГГц.

Как уверяют в ФИАН, совместное использование лунного телескопа и подобной наземной инфраструктуры позволит получать снимки черных дыр с высоким разрешением — до 30 раз бóльшим, чем у телескопа ETH. Мало того, подобная обсерватория на лунной поверхности даст возможность проведения более широких исследований Вселенной и поможет разобраться с рядом проблем звездообразования.

Специалисты ФИАН предлагают создать шесть специальных антенн, имеющих диаметр порядка 8 метров и работающих с субтерагерцовым излучением. Они разместятся на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в горных Саянах.

Подобный набор, включающий шесть таких же антенн, необходимо разместить и на Луне, для чего требуется подобрать подходящий кратер, который постоянно затенен, или участок в приполярных районах земного спутника.

| 04.04.24 | 03.04.2024 Вестник России. Российские ученые рассказали об атомной обсерватории на луне |

Ученые из Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева РАН представили концепцию автономной обсерватории на Луне. Руководитель центра, Алексей Рудницкий, поделился деталями этого проекта в интервью сайту MK.ru.

Изображение взято с: pixabay

Обсерватория позволит изучать биоорганические молекулы, потенциально способные породить жизнь на Земле, а также проводить исследования гравитации, пространства-времени и космических объектов. Планируется разместить на поверхности Луны четыре телескопа с зеркалами диаметром до четырех метров, без необходимости присутствия человека на Луне.

В настоящее время ведутся концептуальные исследования, чтобы определить местоположение обсерватории на Луне: в кратере, на темной или видимой стороне спутника. Есть также вариант разместить телескопы на подвижной платформе для изменения их дислокации.

Алексей Рудницкий также отметил, что создание подобной сети обсерваторий на Земле будет поддерживать работу космических спутников и приведет к значительным научным открытиям. Он выразил уверенность, что российские разработки не будут уступать тем, которые предложил американский предприниматель Илон Маск.