СМИ о нас

| 07.02.24 | 07.02.2024 РНФ. Российские ученые нашли новый класс материалов для создания безопасных аккумуляторов |

Российские химики нашли новый класс материалов, который сможет ускорить разработку более безопасных в эксплуатации аккумуляторов для гаджетов, беспилотников и электромобилей. Более того, такие накопители энергии будут значительно дешевле существующих литий-ионных. Речь идет о мультивалентных металл-ионных батареях, для которых ученые подобрали 16 наиболее подходящих соединений. Эксперты уверены, что проделанные исследования существенно облегчают работу экспериментаторов по поиску новых материалов, однако необходима проверка на практике. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Источник: СамГТУ/Зарина Беркимбаева

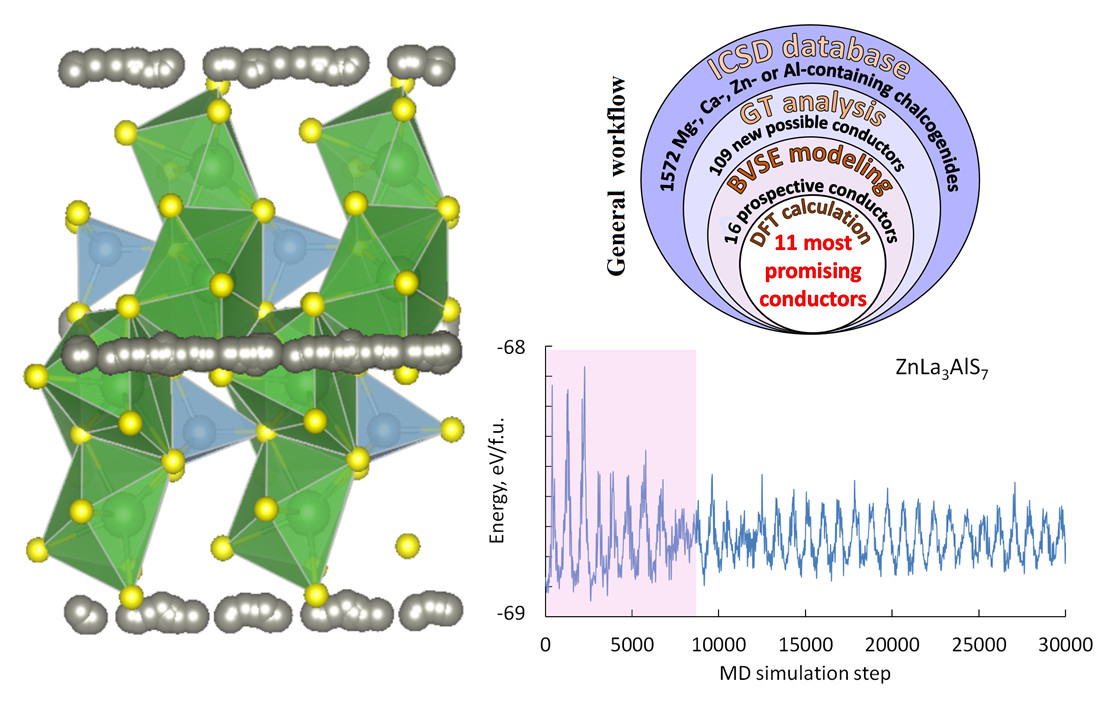

Общая схема проведенного теоретического анализа (справа вверху); результаты моделирования методом молекулярной динамики для перспективного цинк-ионного кристаллического проводника ZnLa3AlS7 (справа внизу) и его кристаллическая структура (слева).

Энергия без взрыва

Мобильные телефоны и ноутбуки, беспилотные аппараты и электромобили — всё это стало возможным благодаря появлению литий-ионных аккумуляторов. Но запасы лития в земной коре не бесконечны, что приводит к постепенному удорожанию сырья, а кроме того, аккумуляторы литий-ионного типа имеют ряд серьезных недостатков — например, они плохо работают на холоде и склонны к возгоранию. Поэтому ученые ищут более дешевые, надежные и мощные источники энергии.

Одна из возможных альтернатив — мультивалентные металл-ионные аккумуляторы, например, магний-, цинк- или алюминий-ионные. Такие накопители привлекают внимание исследователей благодаря низкой удельной стоимости хранения энергии, что делает их перспективными для электротранспорта и систем возобновляемой энергетики. Однако сегодня развитие мультивалентных металл-ионных аккумуляторов сдерживается из-за отсутствия ключевых элементов таких накопителей — ионных проводников. Ученые изСамарского государственного технического университета совместно с коллегами проанализировали свыше 1,5 тыс. химических соединений. Они пропустили материалы через систему теоретических фильтров, работающую по принципу «от простого к сложному». Для каждого вещества химики рассчитали определенные характеристики. В итоге они отобрали 16 соединений, которые могут быть эффективными ионными проводниками.

Среди отобранных веществ ученые выявили новый класс кристаллических материалов, которые обладают особенно высокой катионной проводимостью (способностью проводить электрический ток).

Руководитель проекта Кабанов Артем. Источник: Зарина Беркимбаева, СамГТУ

«Результаты нашей работы помогут ускорить разработку аккумуляторов нового поколения. С помощью теоретических методов мы смогли найти новые перспективные материалы. Наша следующая цель — синтезировать и экспериментально подтвердить характеристики найденных веществ, после чего можно будет собрать прототип», — рассказал «Известиям» руководитель гранта РНФ, старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) СамГТУ Артем Кабанов.

В работе также приняли участие исследователи из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (Москва), Самарского государственного медицинского университета и Фрайбергской горной академии (Германия).

Вопрос совместимости

Металл-ионные аккумуляторы действительно перспективны, но материалы для них должны подходить друг другу, подтвердила «Известиям» эксперт рынка НТИ Энерджинет Екатерина Золотухина.

«Проблемы с изготовлением, кроме подбора материалов друг другу, состоит в том, что, как правило, либо электронная, либо ионная проводимость у них низкая. Кроме того, все твердые материалы, которые есть, склонны к фазовым переходам. На подбор удачных кристаллографических решений, изучение, подгонку этих соединений, проверку их на стабильность при циклировании и так далее может уйти несколько лет или десятилетий», — отметила она.

Судить о перспективности выявленных веществ без практической проверки, то есть синтеза, экспериментального измерения всех рассчитанных параметров, проверки воспроизводимости результатов, достаточно рано. Однако нельзя отрицать ценность подобных исследований, так как они существенно облегчают работу экспериментаторов по поиску новых материалов, которые можно было бы использовать в составе новых электрохимических накопителей, рассказал «Известиям» ведущий специалист отдела исследований и разработок ООО «Инэнерджи» Виктор Визгалов.

«Наиболее активно научно-техническое сообщество занимается натрий-ионными аккумуляторами, однако ведутся работы и в области алюминий-, цинк- и магний-ионных систем. Большинство этих аккумуляторов находятся на очень низком уровне готовности технологий и работы по этой тематике носят скорее поисковый характер», — пояснил эксперт.

По его словам, основным препятствием для создания таких батарей можно назвать отсутствие материалов положительного и отрицательного электрода, а также возможных вариантов жидкого или твердого электролита. В силу некоторых особенностей ученым еще предстоит найти возможные соединения, способные не только запасать энергию, но и обладающие достаточной для практического применения электронной и ионной проводимостью.

| 07.02.24 | 07.02.2024 Научная Россия. Новый класс материалов ускорит разработку безопасных аккумуляторов |

Химики нашли новый класс материалов, который сможет ускорить разработку мультивалентных металл-ионных аккумуляторов. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, такие накопители будут безопаснее в эксплуатации и значительно дешевле. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Руководитель проекта Кабанов Артем. Источник Зарина Беркимбаева, СамГТУ

Способность компактно хранить большие количества энергии сильно изменила нашу повседневную жизнь. Мобильные телефоны и ноутбуки, беспилотные аппараты и электромобили — все это стало возможным благодаря появлению литий-ионных аккумуляторов. Но запасы лития в земной коре не бесконечны, что приводит к постепенному удорожанию сырья, а кроме того, аккумуляторы литий-ионного типа имеют ряд серьезных недостатков — например, они плохо работают на холоде и склонны к возгоранию. Поэтому ученые ищут более дешевые, надежные и мощные источники энергии.

Одна из возможных альтернатив — мультивалентные металл-ионные аккумуляторы, например, магний-, цинк- или алюминий-ионные. Такие накопители привлекают внимание исследователей благодаря низкой удельной стоимости хранения энергии, что делает их перспективными для электротранспорта и систем возобновляемой энергетики. Однако сегодня развитие мультивалентных металл-ионных аккумуляторов сдерживается из-за отсутствия ключевых элементов таких накопителей — ионных проводников, которые играют роль как электродов, так и твердых электролитов (веществ, в которых электропроводность обусловлена высокой подвижностью ионов).

Ученые из Самарского государственного технического университета (Самара) совместно с коллегами проанализировали свыше 1,5 тысячи химических соединений. Они пропустили материалы через систему теоретических фильтров, работающую по принципу «от простого к сложному». Для каждого соединения химики рассчитали характеристики свободного кристаллического пространства, энергию активации диффузии ионов, коэффициент диффузии и проводимость. В итоге они отобрали 16 соединений, которые могут быть эффективными ионными проводниками.

Среди отобранных соединений ученые выявили новый класс кристаллических материалов, которые обладают особенно высокой катионной проводимостью. Эти вещества относятся к структурному классу La3CuSiS7, и их ионная проводимость в 10-100 раз выше аналогов.

«Результаты нашей работы помогут ускорить разработку аккумуляторов нового поколения. С помощью теоретических методов мы смогли найти новые перспективные материалы. Наша следующая цель — синтезировать и экспериментально подтвердить характеристики найденных веществ, после чего можно будет собрать прототип аккумулятора», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Артем Кабанов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) СамГТУ.

В работе также приняли участие исследователи из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (Москва), Самарского государственного медицинского университета (Самара) и Фрайбергской горной академии (Германия).

Информация и фото предоставлены пресс-службой Российского научного фонда

| 07.02.24 | 06.02.2024 НИА Сам. В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН |

Во вторник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. Также благодарственными письмами Губернатора Самарской области были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Глава региона напомнил, что согласно Указу Президента РФ Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников. Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой – вчера Указом Президента ему присвоен Орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет. «Обеспечение суверенитета в сфере технологий — одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной Главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства – прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны», — сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты. «В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И вот здесь, конечно, усилия нам нужно наращивать значительно, мы над этим работаем», — сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области (Самарский университет имени С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».

В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в Самаре созданы две такие школы — на базе Самарского университета и СамГМУ. Совсем недавно было принято решение о создании третьей школы – на базе ТГУ. Губернатор поблагодарил за поддержку в этом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ряд университетов Самарской области являются опорными вузами. Вузы и научные организации региона успешно участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты».

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, 8 научных организаций. В числе партнеров НОЦ — и три университета из Республики Беларусь. «Стратегическими индустриальными партнерами выступают государственные корпорации Ростех, Роскосмос, Российские железные дороги. Партнерские соглашения у нас подписаны еще с целым рядом высокотехнологичных крупнейших в стране компаний», — добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей, была поддержана Президентом РФ. К ее подготовке были привлечены и профессорско-преподавательский состав, и студенты, в области уже есть молодежный совет кампуса. Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов Президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников. Заявка региона была поддержана центром «Сириус», в перспективе в кампусе планируется разместить центр одаренных детей. Достигнута договоренность со Сбером о размещении там «Школы 21». Предусмотрены площади для индустриальных партнеров. Кампус, который будет возведен на перспективной территории, являющейся центром Самарско-Тольяттинской агломерации, рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», станет драйвером развития этого пространства.

«В нашем проекте все, на что обращал внимание Президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что Правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок. «На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей, — сообщил Дмитрий Азаров. — Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать».

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы. «Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент — не в структуре министерства, а в структуре правительства — будет создан в ближайшее время», — отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 год – это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель Десятилетия — в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

Деятельность ученых, представителей науки, преподавателей вузов также направлена на воспитание настоящих патриотов России. Наряду с научными разработками и их внедрением, вкладом в будущее страны станет участие в выборах Президента в марте текущего года. Он отметил, обращаясь к научному сообществу, как важно не только самим прийти на выборы, но и объяснить значимость этого коллегам и студентам.

Глава региона подчеркнул: «Участие граждан в выборах – это самый верный показатель консолидации нашего общества, признак того, что всем нам небезразлична судьба России. Это свидетельство поддержки нашей страны на одном из самых непростых исторических этапов ее развития. Свидетельство того, что мы – единый народ с вековыми традициями и ценностями, главная из которых – любовь к Родине».

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. В этом году одной из обладательниц премии стала Вахнина Вера, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского государственного университета. Она занимается разработками в сфере обеспечения надежного и безопасного функционирования объектов электроэнергетики при деструктивных факторах природных и техногенных электромагнитных воздействий.

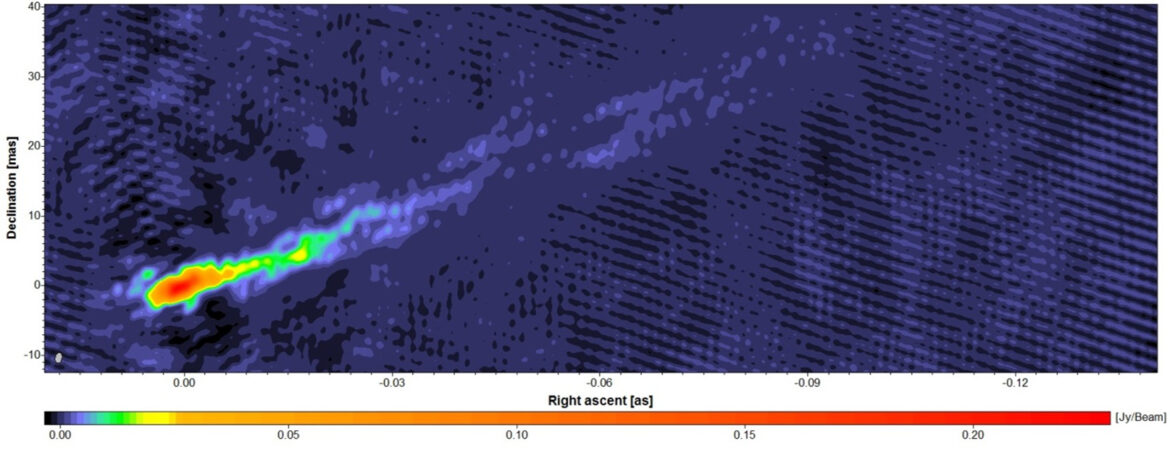

Также дипломом как лауреат премии была отмечена Нонна Молевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего теоретическим сектором Самарского филиала Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Она развивает такие научные направления, как газодинамика и магнитогазодинамика тепловыделяющих газо-плазменных сред с широкими астрофизическими, аэрокосмическими и лабораторными применениями.

За выдающиеся результаты в решении социально-экономических проблем обладателем премии стал Евгений Франк, доктор экономических наук, доцент, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета. Развиваемые им научные направления — «Построение региональной инновационной системы Самарской области», «Развитие кадрового потенциала региона и система профессионального образования».

За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем премия присуждена Олегу Буранку, доктору педагогических наук, доктору филологических наук, заведующему кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета. Он разработал научно-методические основы изучения русской литературы XVIII века в вузе, является автором вузовских учебных пособий.

За выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем премию получил Валерий Матвеев, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени Лукачёва Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Сфера его научных интересов – повышение энергетической эффективности рабочих процессов лопаточных машин двигателей и энергетических установок летательных аппаратов, он является автором более 180 печатных работ, 15 патентов и авторских свидетельств по таким научным направлениям, как «Методы и средства проектирования центростремительных и осевых микротурбинных приводов», «Математическое моделирование и оптимизация рабочих процессов многоступенчатых компрессоров и турбин газотурбинных двигателей».

Также лауреатом премии стал Сергей Харитонов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дифракционной оптики Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, автор более 180 печатных работ, 10 патентов и авторских свидетельств.

Вера Вахнина в своем ответном слове поблагодарила Дмитрий Азарова за оценку ее вклада в развитие региональной и российской науки, и отметила большую поддержку, которую оказывает глава региона развитию университетской науки и талантливой молодежи.

Нонна Молевич подчеркнула, что эта премия является оценкой не только ее работы, но и всего ее коллектива, в основном молодежного. Она также отметила значимость региональной поддержки для молодых ученых: «Молодые дают импульс для дальнейших научных прорывов. Я хочу еще раз поблагодарить руководство Самарской области за постоянную поддержку фундаментальной в том числе науки — это и система губернских грантов, премий, и конкурсы многочисленные молодых ученых. Это очень нужно для нас как наставников, так и для молодых прежде всего».

Евгений Франк в ответном слове отметил роль вуза в развитии кадрового потенциала для экономики и промышленности региона и страны, для обеспечения технологического суверенитета. «Сегодня вся наша работа направлена на выполнение этой задачи под девизом «наука, кадры и инновации для нашей победы во благо России», — сказал он. – Молодежь идет в науку, а это значит, у нас есть будущее».

Олег Буранок напомнил о той важной роли педагогов в подготовке учеников, которые в будущем идут в науку, достигают успеха в других отраслях. «Завершился Год педагога и наставника, сейчас объявлен Год семьи. Мы, конечно, отдаем дань уважения нашим учителям. Есть за что сказать спасибо, в том числе нынешнему поколению преподавателей, учителей. По оценкам Министерства просвещения, система образования Самарской области по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших в стране», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также были отмечены благодарственными письмами Губернатора Самарской области коллективы научных организаций, расположенных на территории Самарской области, которые успешно ведут фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

За достижение высоких научных результатов и в связи с празднованием в 2024 году 300-летия благодарственные письма Губернатора Самарской области вручили: Самарскому филиалу Физического института имени Лебедева Российской академии наук; Отделению «Институт систем обработки изображений – Самара» Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук.

Кроме того, особое внимание на мероприятии было уделено самарским династиям, в которых на одном научном поприще работают несколько поколений семьи. В частности, научно-педагогическое семейное дело продолжили сыновья Олега Буранка. Старший сын стал кандидатом исторических наук, младший – доктором исторических наук. По словам главы династии, внук тоже планирует стать историком. Доктор педагогических наук считает важнейшей задачей сейчас воспитание гражданина и патриота, сохранение в обществе единения.

Завершая церемонию награждения, губернатор поздравил всех с Днем российской науки. «Я желаю вам успехов в ваших изысканиях, непременно реализации, воплощения в жизнь, внедрения ваших идей, технологий — и, конечно, мирного неба над головой. Об этом сегодня заботятся, исполняя свой долг перед Родиной, тяжелым ратным трудом наши воины — защитники, настоящие герои. Подвиг наших защитников накладывает особую ответственность, чтобы мы каждый день делали все для приближения святого дня победы», — обратился губернатор.

| 07.02.24 | 06.02.2024 Самара-ГИС. В Самаре в преддверии Дня российской науки отметили лауреатов премий губернатора |

Губернатор Дмитрий Азаров 6 февраля принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем.

Также благодарственными письмами губернатора были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Глава региона напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников.

Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой – вчера указом президента ему присвоен Орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет.

– Обеспечение суверенитета в сфере технологий – одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства – прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны, – сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты.

– В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И вот здесь, конечно, усилия нам нужно наращивать значительно, мы над этим работаем, – сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, восемь научных организаций.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей, была поддержана президентом.

Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников.

– В нашем проекте все, на что обращал внимание президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что Правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок.

– На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около одного миллиарда рублей, – уточнил Дмитрий Азаров. – Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать.

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы.

– Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент – не в структуре министерства, а в структуре правительства – будет создан в ближайшее время, – отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 год – это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Главная цель Десятилетия в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области. Так, дипломом как лауреат премии отмечена Нонна Молевич – профессор, главный научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего теоретическим сектором Самарского филиала Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

За выдающиеся результаты в решении социально-экономических проблем обладателем премии стал Евгений Франк, доктор экономических наук, доцент, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета.

За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем премия присуждена Олегу Буранку – заведующему кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета.

За выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем премию получил Валерий Матвеев – профессор Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Также лауреатом премии стал Сергей Харитонов – ведущий научный сотрудник лаборатории дифракционной оптики Института систем обработки изображений РАН.

Дмитрий Азаров напомнил, что по оценкам Министерства просвещения России, система образования Самарской области по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших в стране.

Также были отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области коллективы научных организаций региона, которые ведут фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

| 07.02.24 | 06.02.2024 ГТРК Самара. В Самаре в преддверии Дня российской науки отметили лауреатов премий Губернатора |

Во вторник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. Также благодарственными письмами Губернатора Самарской области были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Фото: Юлия Рубцова

Глава региона напомнил, что согласно Указу Президента РФ Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников. Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой – вчера Указом Президента ему присвоен Орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет. «Обеспечение суверенитета в сфере технологий - одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной Главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства – прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны», - сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты. «В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И вот здесь, конечно, усилия нам нужно наращивать значительно, мы над этим работаем», - сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области (Самарский университет имени С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».

В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в Самаре созданы две такие школы - на базе Самарского университета и СамГМУ. Совсем недавно было принято решение о создании третьей школы – на базе ТГУ. Губернатор поблагодарил за поддержку в этом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ряд университетов Самарской области являются опорными вузами. Вузы и научные организации региона успешно участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты».

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, 8 научных организаций. В числе партнеров НОЦ - и три университета из Республики Беларусь. «Стратегическими индустриальными партнерами выступают государственные корпорации Ростех, Роскосмос, Российские железные дороги. Партнерские соглашения у нас подписаны еще с целым рядом высокотехнологичных крупнейших в стране компаний», - добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей, была поддержана Президентом РФ. К ее подготовке были привлечены и профессорско-преподавательский состав, и студенты, в области уже есть молодежный совет кампуса. Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов Президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников. Заявка региона была поддержана центром «Сириус», в перспективе в кампусе планируется разместить центр одаренных детей. Достигнута договоренность со Сбером о размещении там «Школы 21». Предусмотрены площади для индустриальных партнеров. Кампус, который будет возведен на перспективной территории, являющейся центром Самарско-Тольяттинской агломерации, рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», станет драйвером развития этого пространства.

«В нашем проекте все, на что обращал внимание Президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что Правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок. «На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Азаров. - Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать».

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы. «Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент - не в структуре министерства, а в структуре правительства - будет создан в ближайшее время», - отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 год – это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель Десятилетия - в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

Деятельность ученых, представителей науки, преподавателей вузов также направлена на воспитание настоящих патриотов России. Наряду с научными разработками и их внедрением, вкладом в будущее страны станет участие в выборах Президента в марте текущего года. Он отметил, обращаясь к научному сообществу, как важно не только самим прийти на выборы, но и объяснить значимость этого коллегам и студентам.

Глава региона подчеркнул: «Участие граждан в выборах – это самый верный показатель консолидации нашего общества, признак того, что всем нам небезразлична судьба России. Это свидетельство поддержки нашей страны на одном из самых непростых исторических этапов ее развития. Свидетельство того, что мы – единый народ с вековыми традициями и ценностями, главная из которых – любовь к Родине».

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. В этом году одной из обладательниц премии стала Вахнина Вера, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского государственного университета. Она занимается разработками в сфере обеспечения надежного и безопасного функционирования объектов электроэнергетики при деструктивных факторах природных и техногенных электромагнитных воздействий.

Также дипломом как лауреат премии была отмечена Нонна Молевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего теоретическим сектором Самарского филиала Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Она развивает такие научные направления, как газодинамика и магнитогазодинамика тепловыделяющих газо-плазменных сред с широкими астрофизическими, аэрокосмическими и лабораторными применениями.

Фото: Юлия Рубцова

За выдающиеся результаты в решении социально-экономических проблем обладателем премии стал Евгений Франк, доктор экономических наук, доцент, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета. Развиваемые им научные направления - «Построение региональной инновационной системы Самарской области», «Развитие кадрового потенциала региона и система профессионального образования».

За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем премия присуждена Олегу Буранку, доктору педагогических наук, доктору филологических наук, заведующему кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета. Он разработал научно-методические основы изучения русской литературы XVIII века в вузе, является автором вузовских учебных пособий.

За выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем премию получил Валерий Матвеев, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени Лукачёва Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Сфера его научных интересов – повышение энергетической эффективности рабочих процессов лопаточных машин двигателей и энергетических установок летательных аппаратов, он является автором более 180 печатных работ, 15 патентов и авторских свидетельств по таким научным направлениям, как «Методы и средства проектирования центростремительных и осевых микротурбинных приводов», «Математическое моделирование и оптимизация рабочих процессов многоступенчатых компрессоров и турбин газотурбинных двигателей».

Фото: Юлия Рубцова

Также лауреатом премии стал Сергей Харитонов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дифракционной оптики Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, автор более 180 печатных работ, 10 патентов и авторских свидетельств.

Вера Вахнина в своем ответном слове поблагодарила Дмитрий Азарова за оценку ее вклада в развитие региональной и российской науки, и отметила большую поддержку, которую оказывает глава региона развитию университетской науки и талантливой молодежи.

Нонна Молевич подчеркнула, что эта премия является оценкой не только ее работы, но и всего ее коллектива, в основном молодежного. Она также отметила значимость региональной поддержки для молодых ученых: «Молодые дают импульс для дальнейших научных прорывов. Я хочу еще раз поблагодарить руководство Самарской области за постоянную поддержку фундаментальной в том числе науки - это и система губернских грантов, премий, и конкурсы многочисленные молодых ученых. Это очень нужно для нас как наставников, так и для молодых прежде всего».

Евгений Франк в ответном слове отметил роль вуза в развитии кадрового потенциала для экономики и промышленности региона и страны, для обеспечения технологического суверенитета. «Сегодня вся наша работа направлена на выполнение этой задачи под девизом «наука, кадры и инновации для нашей победы во благо России», - сказал он. – Молодежь идет в науку, а это значит, у нас есть будущее».

Олег Буранок напомнил о той важной роли педагогов в подготовке учеников, которые в будущем идут в науку, достигают успеха в других отраслях. «Завершился Год педагога и наставника, сейчас объявлен Год семьи. Мы, конечно, отдаем дань уважения нашим учителям. Есть за что сказать спасибо, в том числе нынешнему поколению преподавателей, учителей. По оценкам Министерства просвещения, система образования Самарской области по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших в стране», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также были отмечены благодарственными письмами Губернатора Самарской области коллективы научных организаций, расположенных на территории Самарской области, которые успешно ведут фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

За достижение высоких научных результатов и в связи с празднованием в 2024 году 300-летия благодарственные письма Губернатора Самарской области вручили: Самарскому филиалу Физического института имени Лебедева Российской академии наук; Отделению «Институт систем обработки изображений – Самара» Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук.

Кроме того, особое внимание на мероприятии было уделено самарским династиям, в которых на одном научном поприще работают несколько поколений семьи. В частности, научно-педагогическое семейное дело продолжили сыновья Олега Буранка. Старший сын стал кандидатом исторических наук, младший – доктором исторических наук. По словам главы династии, внук тоже планирует стать историком. Доктор педагогических наук считает важнейшей задачей сейчас воспитание гражданина и патриота, сохранение в обществе единения.

Завершая церемонию награждения, губернатор поздравил всех с Днем российской науки. «Я желаю вам успехов в ваших изысканиях, непременно реализации, воплощения в жизнь, внедрения ваших идей, технологий - и, конечно, мирного неба над головой. Об этом сегодня заботятся, исполняя свой долг перед Родиной, тяжелым ратным трудом наши воины - защитники, настоящие герои. Подвиг наших защитников накладывает особую ответственность, чтобы мы каждый день делали все для приближения святого дня победы», - обратился губернатор.

| 07.02.24 | 06.02.2024 Самара говорит. В Самаре в преддверии Дня российской науки отметили лауреатов премий губернатора |

Губернатор Дмитрий Азаров 6 февраля принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем.

Также благодарственными письмами губернатора были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Глава региона напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников.

Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой — вчера указом президента ему присвоен Орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет.

— Обеспечение суверенитета в сфере технологий — одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства — прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны, — сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты.

— В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И вот здесь, конечно, усилия нам нужно наращивать значительно, мы над этим работаем, — сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, восемь научных организаций.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей, была поддержана президентом.

Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников.

— В нашем проекте все, на что обращал внимание президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что Правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок.

— На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около одного миллиарда рублей, — уточнил Дмитрий Азаров. — Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать.

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы.

— Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент — не в структуре министерства, а в структуре правительства — будет создан в ближайшее время, — отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 год — это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Главная цель Десятилетия в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области. Так, дипломом как лауреат премии отмечена Нонна Молевич — профессор, главный научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего теоретическим сектором Самарского филиала Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

За выдающиеся результаты в решении социально-экономических проблем обладателем премии стал Евгений Франк, доктор экономических наук, доцент, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета.

За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем премия присуждена Олегу Буранку — заведующему кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета.

За выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем премию получил Валерий Матвеев — профессор Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Также лауреатом премии стал Сергей Харитонов — ведущий научный сотрудник лаборатории дифракционной оптики Института систем обработки изображений РАН.

Дмитрий Азаров напомнил, что по оценкам Министерства просвещения России, система образования Самарской области по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших в стране.

Также были отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области коллективы научных организаций региона, которые ведут фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

| 07.02.24 | 06.02.2024 Известия. Вопрос по веществу: новые материалы ускорят создание безопасных батарей |

Российские химики нашли новый класс материалов, который сможет ускорить разработку более безопасных в эксплуатации аккумуляторов для гаджетов, беспилотников и электромобилей. Более того, такие накопители энергии будут значительно дешевле существующих литий-ионных. Речь идет о мультивалентных металл-ионных батареях, для которых ученые подобрали 16 наиболее подходящих соединений. Эксперты уверены, что проделанные исследования существенно облегчают работу экспериментаторов по поиску новых материалов, однако необходима проверка на практике.

Энергия без взрыва

Мобильные телефоны и ноутбуки, беспилотные аппараты и электромобили — всё это стало возможным благодаря появлению литий-ионных аккумуляторов. Но запасы лития в земной коре не бесконечны, что приводит к постепенному удорожанию сырья, а кроме того, аккумуляторы литий-ионного типа имеют ряд серьезных недостатков — например, они плохо работают на холоде и склонны к возгоранию. Поэтому ученые ищут более дешевые, надежные и мощные источники энергии.

Одна из возможных альтернатив — мультивалентные металл-ионные аккумуляторы, например, магний-, цинк- или алюминий-ионные. Такие накопители привлекают внимание исследователей благодаря низкой удельной стоимости хранения энергии, что делает их перспективными для электротранспорта и систем возобновляемой энергетики. Однако сегодня развитие мультивалентных металл-ионных аккумуляторов сдерживается из-за отсутствия ключевых элементов таких накопителей — ионных проводников. Ученые из Самарского государственного технического университета совместно с коллегами проанализировали свыше 1,5 тыс. химических соединений. Они пропустили материалы через систему теоретических фильтров, работающую по принципу «от простого к сложному». Для каждого вещества химики рассчитали определенные характеристики. В итоге они отобрали 16 соединений, которые могут быть эффективными ионными проводниками.

Старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) СамГТУ Артем Кабанов

Фото: СамГТУ/Зарина Беркимбаева

Среди отобранных веществ ученые выявили новый класс кристаллических материалов, которые обладают особенно высокой катионной проводимостью (способностью проводить электрический ток).

— Результаты нашей работы помогут ускорить разработку аккумуляторов нового поколения. С помощью теоретических методов мы смогли найти новые перспективные материалы. Наша следующая цель — синтезировать и экспериментально подтвердить характеристики найденных веществ, после чего можно будет собрать прототип, — рассказал «Известиям» руководитель гранта РНФ, старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) СамГТУ Артем Кабанов.

В работе также приняли участие исследователи из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (Москва), Самарского государственного медицинского университета и Фрайбергской горной академии (Германия).

Общая схема проведенного теоретического анализа (справа вверху); результаты моделирования методом молекулярной динамики для перспективного цинк-ионного кристаллического проводника ZnLa3AlS7 (справа внизу) и его кристаллическая структура (слева)

Фото: Артем Кабанов

Вопрос совместимости

Металл-ионные аккумуляторы действительно перспективны, но материалы для них должны подходить друг другу, подтвердила «Известиям» эксперт рынка НТИ Энерджинет Екатерина Золотухина.

— Проблемы с изготовлением, кроме подбора материалов друг другу, состоит в том, что, как правило, либо электронная, либо ионная проводимость у них низкая. Кроме того, все твердые материалы, которые есть, склонны к фазовым переходам. На подбор удачных кристаллографических решений, изучение, подгонку этих соединений, проверку их на стабильность при циклировании и так далее может уйти несколько лет или десятилетий, — отметила она.

Судить о перспективности выявленных веществ без практической проверки, то есть синтеза, экспериментального измерения всех рассчитанных параметров, проверки воспроизводимости результатов, достаточно рано. Однако нельзя отрицать ценность подобных исследований, так как они существенно облегчают работу экспериментаторов по поиску новых материалов, которые можно было бы использовать в составе новых электрохимических накопителей, рассказал «Известиям» ведущий специалист отдела исследований и разработок ООО «Инэнерджи» Виктор Визгалов.

— Наиболее активно научно-техническое сообщество занимается натрий-ионными аккумуляторами, однако ведутся работы и в области алюминий-, цинк- и магний-ионных систем. Большинство этих аккумуляторов находятся на очень низком уровне готовности технологий и работы по этой тематике носят скорее поисковый характер, — пояснил эксперт.

По его словам, основным препятствием для создания таких батарей можно назвать отсутствие материалов положительного и отрицательного электрода, а также возможных вариантов жидкого или твердого электролита. В силу некоторых особенностей ученым еще предстоит найти возможные соединения, способные не только запасать энергию, но и обладающие достаточной для практического применения электронной и ионной проводимостью.

Результаты исследования самарских ученых, поддержанного грантом президентской программы Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

| 07.02.24 | 06.02.2024 Самарская газета. В Самаре состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН |

Во вторник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. Также благодарственными письмами губернатора Самарской области были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Глава региона напомнил, что согласно указу президента РФ Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников. Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой – вчера указом президента ему присвоен Орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет.

— Обеспечение суверенитета в сфере технологий — одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной Главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства – прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны, — сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты.

— В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И вот здесь, конечно, усилия нам нужно наращивать значительно, мы над этим работаем, — сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области (Самарский университет имени Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».

В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в Самаре созданы две такие школы — на базе Самарского университета и СамГМУ. Совсем недавно было принято решение о создании третьей школы – на базе ТГУ. Губернатор поблагодарил за поддержку в этом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ряд университетов Самарской области являются опорными вузами. Вузы и научные организации региона успешно участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты».

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, 8 научных организаций. В числе партнеров НОЦ — и три университета из Республики Беларусь.

— Стратегическими индустриальными партнерами выступают государственные корпорации Ростех, Роскосмос, Российские железные дороги. Партнерские соглашения у нас подписаны еще с целым рядом высокотехнологичных крупнейших в стране компаний, — добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей, была поддержана президентом РФ. К ее подготовке были привлечены и профессорско-преподавательский состав, и студенты, в области уже есть молодежный совет кампуса. Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников. Заявка региона была поддержана центром «Сириус», в перспективе в кампусе планируется разместить центр одаренных детей. Достигнута договоренность со Сбером о размещении там «Школы 21». Предусмотрены площади для индустриальных партнеров. Кампус, который будет возведен на перспективной территории, являющейся центром Самарско-Тольяттинской агломерации, рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», станет драйвером развития этого пространства.

— В нашем проекте все, на что обращал внимание президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок.

— На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей, — сообщил Дмитрий Азаров. — Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать.

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы.

— Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент — не в структуре министерства, а в структуре правительства — будет создан в ближайшее время, — отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 год – это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель десятилетия — в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

Деятельность ученых, представителей науки, преподавателей вузов также направлена на воспитание настоящих патриотов России. Наряду с научными разработками и их внедрением, вкладом в будущее страны станет участие в выборах президента в марте текущего года. Он отметил, обращаясь к научному сообществу, как важно не только самим прийти на выборы, но и объяснить значимость этого коллегам и студентам.

Глава региона подчеркнул:

— Участие граждан в выборах – это самый верный показатель консолидации нашего общества, признак того, что всем нам небезразлична судьба России. Это свидетельство поддержки нашей страны на одном из самых непростых исторических этапов ее развития. Свидетельство того, что мы – единый народ с вековыми традициями и ценностями, главная из которых – любовь к Родине.

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. В этом году одной из обладательниц премии стала Вахнина Вера, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского государственного университета. Она занимается разработками в сфере обеспечения надежного и безопасного функционирования объектов электроэнергетики при деструктивных факторах природных и техногенных электромагнитных воздействий.

Также дипломом как лауреат премии была отмечена Нонна Молевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего теоретическим сектором Самарского филиала Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Она развивает такие научные направления, как газодинамика и магнитогазодинамика тепловыделяющих газо-плазменных сред с широкими астрофизическими, аэрокосмическими и лабораторными применениями.

За выдающиеся результаты в решении социально-экономических проблем обладателем премии стал Евгений Франк, доктор экономических наук, доцент, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета. Развиваемые им научные направления — «Построение региональной инновационной системы Самарской области», «Развитие кадрового потенциала региона и система профессионального образования».

За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем премия присуждена Олегу Буранку, доктору педагогических наук, доктору филологических наук, заведующему кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета. Он разработал научно-методические основы изучения русской литературы XVIII века в вузе, является автором вузовских учебных пособий.

За выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем премию получил Валерий Матвеев, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени Лукачёва Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. Сфера его научных интересов – повышение энергетической эффективности рабочих процессов лопаточных машин двигателей и энергетических установок летательных аппаратов, он является автором более 180 печатных работ, 15 патентов и авторских свидетельств по таким научным направлениям, как «Методы и средства проектирования центростремительных и осевых микротурбинных приводов», «Математическое моделирование и оптимизация рабочих процессов многоступенчатых компрессоров и турбин газотурбинных двигателей».

Также лауреатом премии стал Сергей Харитонов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дифракционной оптики Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, автор более 180 печатных работ, 10 патентов и авторских свидетельств.

Вера Вахнина в своем ответном слове поблагодарила Дмитрий Азарова за оценку ее вклада в развитие региональной и российской науки, и отметила большую поддержку, которую оказывает глава региона развитию университетской науки и талантливой молодежи.

Нонна Молевич подчеркнула, что эта премия является оценкой не только ее работы, но и всего ее коллектива, в основном молодежного. Она также отметила значимость региональной поддержки для молодых ученых:

— Молодые дают импульс для дальнейших научных прорывов. Я хочу еще раз поблагодарить руководство Самарской области за постоянную поддержку фундаментальной в том числе науки — это и система губернских грантов, премий, и конкурсы многочисленные молодых ученых. Это очень нужно для нас как наставников, так и для молодых прежде всего.

Евгений Франк в ответном слове отметил роль вуза в развитии кадрового потенциала для экономики и промышленности региона и страны, для обеспечения технологического суверенитета.

— Сегодня вся наша работа направлена на выполнение этой задачи под девизом «наука, кадры и инновации для нашей победы во благо России, — сказал он. – Молодежь идет в науку, а это значит, у нас есть будущее.

Олег Буранок напомнил о той важной роли педагогов в подготовке учеников, которые в будущем идут в науку, достигают успеха в других отраслях.

— Завершился Год педагога и наставника, сейчас объявлен Год семьи. Мы, конечно, отдаем дань уважения нашим учителям. Есть за что сказать спасибо, в том числе нынешнему поколению преподавателей, учителей. По оценкам министерства просвещения, система образования Самарской области по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших в стране, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также были отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области коллективы научных организаций, расположенных на территории Самарской области, которые успешно ведут фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

За достижение высоких научных результатов и в связи с празднованием в 2024 году 300-летия благодарственные письма губернатора Самарской области вручили: Самарскому филиалу Физического института имени Лебедева Российской академии наук; Отделению «Институт систем обработки изображений – Самара» Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук.

Кроме того, особое внимание на мероприятии было уделено самарским династиям, в которых на одном научном поприще работают несколько поколений семьи. В частности, научно-педагогическое семейное дело продолжили сыновья Олега Буранка. Старший сын стал кандидатом исторических наук, младший – доктором исторических наук. По словам главы династии, внук тоже планирует стать историком. Доктор педагогических наук считает важнейшей задачей сейчас воспитание гражданина и патриота, сохранение в обществе единения.

Завершая церемонию награждения, губернатор поздравил всех с Днем российской науки.

— Я желаю вам успехов в ваших изысканиях, непременно реализации, воплощения в жизнь, внедрения ваших идей, технологий — и, конечно, мирного неба над головой. Об этом сегодня заботятся, исполняя свой долг перед Родиной, тяжелым ратным трудом наши воины — защитники, настоящие герои. Подвиг наших защитников накладывает особую ответственность, чтобы мы каждый день делали все для приближения святого дня победы, — обратился губернатор.

Фото: Юлия Рубцова

| 07.02.24 | 06.02.2024 Волга Ньюс. В Самаре состоялось торжественное мероприятие к Дню российской науки и 300-летию РАН |

Во вторник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. Также благодарственными письмами губернатора Самарской области были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Глава региона напомнил, что согласно указу президента РФ Владимира Путина в 2024 г. отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН - и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников. Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой - вчера указом президента РФ ему присвоен орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет. "Обеспечение суверенитета в сфере технологий - одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства - прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны", - сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты. "В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И здесь, конечно, нам нужно наращивать усилия значительно, мы над этим работаем", - сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области (Самарский университет имени С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".

В рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" в Самаре созданы две такие школы - на базе Самарского университета и СамГМУ. Совсем недавно было принято решение о создании третьей школы - на базе ТГУ. За поддержку в этом губернатор поблагодарил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ряд университетов Самарской области являются опорными вузами. Вузы и научные организации региона успешно участвуют в реализации национального проекта "Наука и университеты".

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, восемь научных организаций. В числе партнеров НОЦ - и три университета из Республики Беларусь. "Стратегическими индустриальными партнерами выступают государственные корпорации Ростех, Роскосмос, Российские железные дороги. Партнерские соглашения у нас подписаны еще с целым рядом высокотехнологичных крупнейших в стране компаний", - добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей и была поддержана президентом РФ. К ее подготовке были привлечены и профессорско-преподавательский состав, и студенты, в области уже есть молодежный совет кампуса. Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников. Заявка региона была поддержана центром "Сириус", в перспективе в кампусе планируется разместить центр одаренных детей. Достигнута договоренность со Сбером о размещении там "Школы 21". Предусмотрены площади для индустриальных партнеров. Кампус, который будет возведен на перспективной территории, являющейся центром Самарско-Тольяттинской агломерации, рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена", станет драйвером развития этого пространства.

"В нашем проекте все, на что обращал внимание президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок. "На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Азаров. - Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать".

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы. "Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент - не в структуре министерства, а в структуре правительства - будет создан в ближайшее время", - отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 г. - это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель Десятилетия - в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

Деятельность ученых, представителей науки, преподавателей вузов также направлена на воспитание настоящих патриотов России. Наряду с научными разработками и их внедрением, вкладом в будущее страны, важным событием станет участие в выборах президента в марте текущего года. Он отметил, обращаясь к научному сообществу, насколько важно не только самим прийти на выборы, но и объяснить значимость этого коллегам и студентам.

Глава региона подчеркнул: "Участие граждан в выборах - это самый верный показатель консолидации нашего общества, признак того, что всем нам небезразлична судьба России. Это свидетельство поддержки нашей страны на одном из самых непростых исторических этапов ее развития. Свидетельство того, что мы - единый народ с вековыми традициями и ценностями, главная из которых - любовь к Родине".

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. В этом году одной из обладательниц премии стала Вера Вахнина, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Электроснабжение и электротехника" Тольяттинского государственного университета. Она занимается разработками в сфере обеспечения надежного и безопасного функционирования объектов электроэнергетики при деструктивных факторах природных и техногенных электромагнитных воздействий.