СМИ о нас

| 01.03.24 | 29.02.2024 Naked Science. Астрофизики визуализировали структуру джета черной дыры галактики М87 |

Международная команда исследователей, включающая ученых ФИАН и МФТИ провела анализ радионаблюдений высокого разрешения джета галактики М87 — выбрасываемой струи плазмы из окрестности массивной черной дыры. Ученые определили богатую внутреннюю структуру джета и визуально показали, что в ней преобладают три спиральные нити, которые, вероятно, возникают в результате неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, развивающейся в сверхзвуковом потоке.

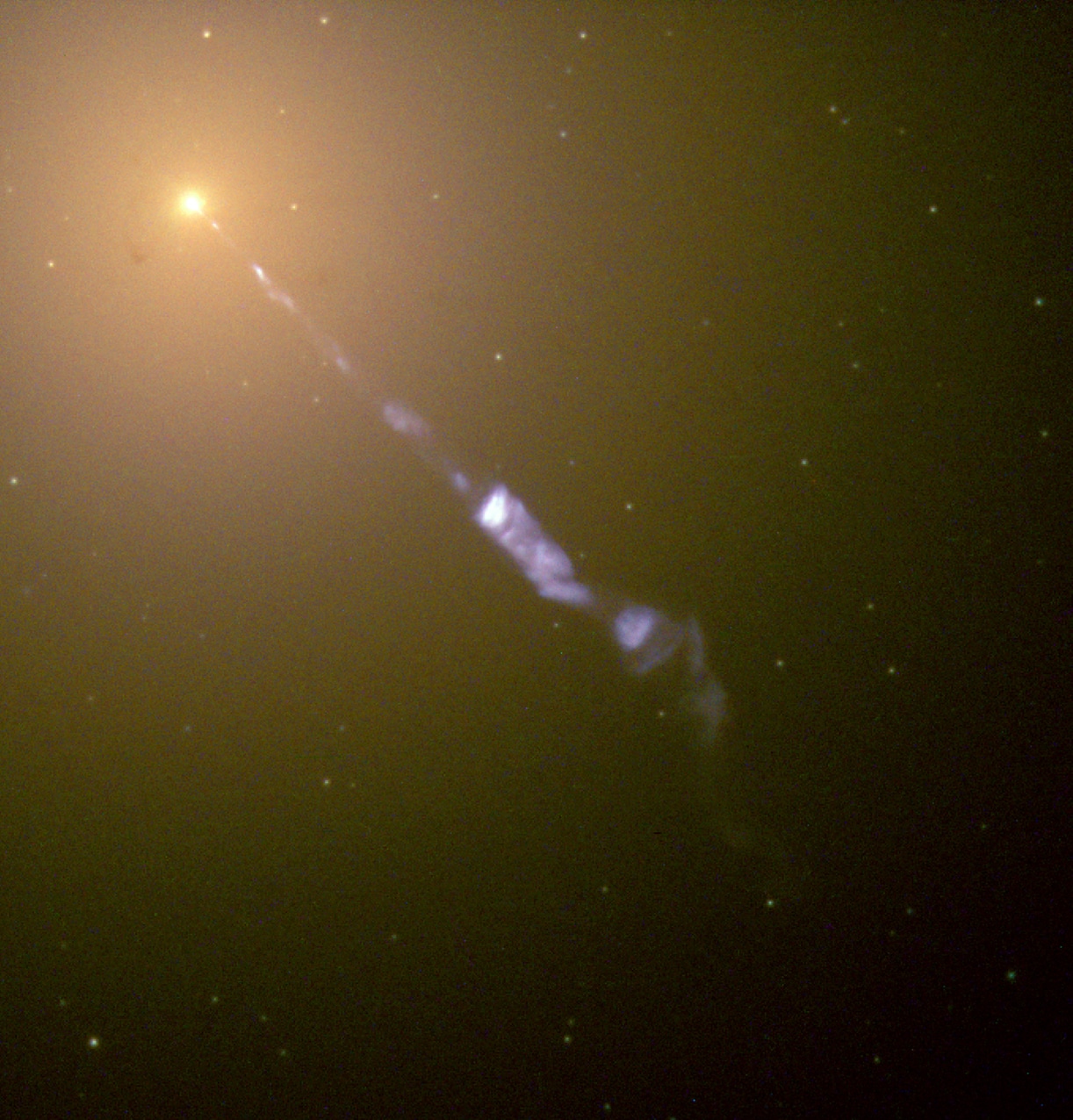

Галактика М87 / © ru.wikipedia.org

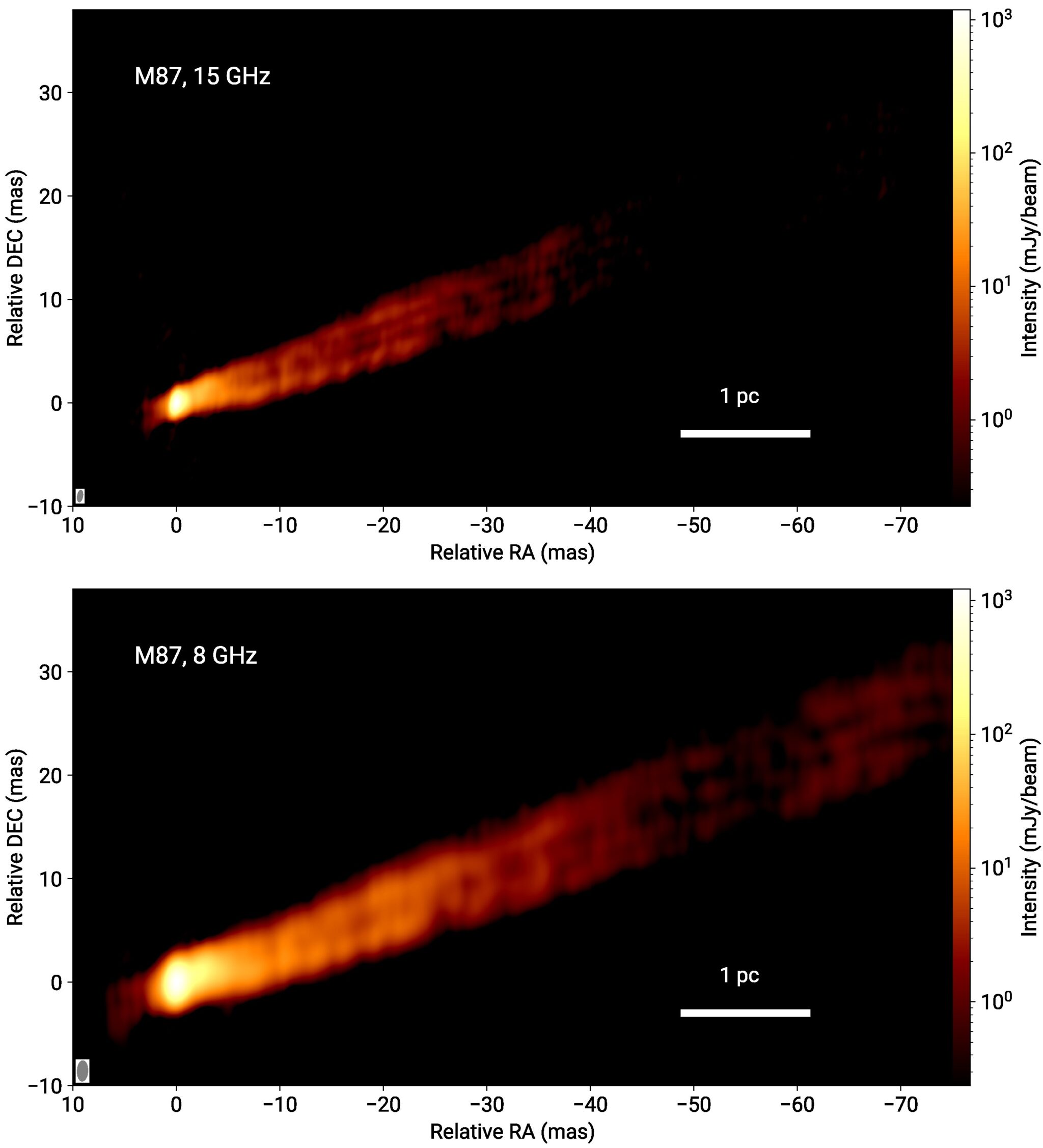

Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Исследование ученых позволяет глубже понять процесс влияния сверхмассивных черных дыр на джеты. Наблюдения проводились в течение трех дней в мае 2009 года с использованием радиоинтерферометра VLBA, состоящего из десяти 25-метровых антенн, удаленных друг от друга на максимальное расстояние 8611 километров и одной 25-метровой антенны радиоинтерферометра VLA, а также 100-метрового телескопа Эффельсберг. Полученные изображения имеют динамический диапазон, который позволил зарегистрировать более слабое излучение джета с помощью многочастотных наблюдений с высоким разрешением.

M87 — сверхгигантская эллиптическая галактика в созвездии Девы, имеющая в центре сверхмассивную черную дыру, которая в 6,5 миллиард раз массивнее Солнца. Падение на нее вещества галактики делает ее ядро активным и мощным источником излучения, сопровождающееся выделением большого количества энергии. Часть окружающего падающего на черную дыру вещества выбрасывается из нее и порождает джеты, которые простираются на 4900 световых лет. Одновременно рождается два биполярных, противонаправленных джета, формирующихся вдоль оси вращения сверхмассивной черной дыры. Но за счет того, что ученые видят активную галактику наклоненной под малым углом к лучу зрения, излучение от джета, направленное от земли, значительно подавляется. В итоге видимым остается только один джет. Однако на изображениях некоторых активных галактик контр-джет возможно наблюдать, в том числе в М87.

«Мы взяли для анализа уникальные наблюдения, проведенные в течение трех дней еще в 2009 году, но только сейчас доступные расчетные мощности позволили их обработать. Наблюдения проводились самыми мощными телескопами и за счет очень высокого динамического диапазона мы получили четкое радиоизображении струи джета и увидели минимально слабый поток в деталях. В целом галактика M87 одна из самых наблюдаемых объектов в Космосе из-за относительной близости к нам и сверхмассивной черной дыры в ее центре. Наблюдения за ней позволило изучить один из самых загадочных объектов во Вселенной, и это не только тень от черной дыры, но и струю джета, на которую мы смотрим чуть-чуть сбоку, под углом 18 градусов. Сам джет хорошо светит в радиодиапазоне за счет течения плазмы по магнитным силовым линиям со скоростью, близкой к скорости света, что позволяет нам строить его наглядные радиоизображения», — комментирует Евгения Кравченко, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Полученные изображения открыли перед учеными неоднородную структуру струи джета на масштабах, где происходит его активная коллимация и ускорение. Она напоминает твидовый узор в виде сплетенной косы спиральных волокон. Их моделирование продемонстрировало, что закручивание центральных волокон вызвано нестабильностями Кельвина-Гельмгольца, развивающимися в плазменной струе. Похожий спиральный узор наблюдался в некоторых внегалактических струях и раньше, но в намного больших масштабах, где влияние на плазму струи сверхмассивной черной дыры и магнитного поля значительно слабее. В этом исследовании астрофизики показывают, что такая структура волокон может быть обусловлена физическими процессами в непосредственной близости от черной дыры.

Изображения струи в М87 в полной интенсивности на частотах 8 и 15 ГГц / © Пресс-служба МФТИ

«На струю джета сильное влияние оказывает не только сама черная дыра, но и аккреционный диск. Скорость падения вещества галактики на чёрную дыру порядка скорости света, и из-за большого углового момента вещество не может напрямую падать в дыру, а образует при падении плоский диск. Мы можем наблюдать подобную картину, если направим сильную струю воды из крана в раковину. Около слива она растекается и образует спираль и только затем вытекает. Здесь так же — в диске создается спиральное вращение вещества. За счет закручивания материи черной дыры и аккреционного диска, закручивается и магнитное поле, которое приобретает спиралевидную форму. Небольшой наклон вращения аккреционного диска относительно оси вращения сверхмассивной черной дыры может оказывать влияние на джет, например вызывать его прецессию и генерировать развитие в нем плазменных неоднородностей, которые мы наблюдаем в струе в М87», — заключила Евгения Кравченко.

Также неоднородна и яркость джета в радиогалактике М87. Снимки демонстрируют уярчение излучения к краю струи. Такое поведение можно интерпретировать либо разной скоростью, плотностью и энергией потока плазмы в центре и по краям, либо крупномасштабным спиральным магнитным полем. Все эти вопросы, в том числе о составе струи и механизмов генерации излучения в ней пока остаются открытыми, до конца причина разной яркости потока не выяснены. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

https://naked-science.ru/article/column/astrofizikidyry-galaktiki

| 01.03.24 | 29.02.2024 ИА Красная Весна. Ученые установили структуру джета черной дыры радиогалактики М87 |

Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики М87

Анализ джета радиогалактики М87 — выбрасываемой струи плазмы из окрестности массивной черной дыры, выполнила по данным радионаблюдений высокого разрешения международная команда исследователей, в которую вошли ученые Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Московского физико-технического института (МФТИ), 29 февраля сообщает журнал МФТИ «За науку».

Исследование позволило установить внутреннюю структуру джета и визуально продемонстрировать, что в ней преобладают три спиральные нити, которые, по предположениям астрофизиков, возникают как результат неустойчивости Кельвина — Гельмгольца, развивающейся в сверхзвуковом потоке, когда в нем присутствуют контактирующие среды, имеющие достаточную разность скоростей.

Результаты проделанной работы команда представила в статье «Свойства струи в M87, выявленные по ее спиральной структуре, отображенной с помощью VLBA на частотах 8 и 15 ГГц», опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Полученные данные помогают понять суть влияния сверхмассивных черных дыр на джеты.

M87 представляет собой сверхгигантскую эллиптическую галактику в созвездии Девы. В ее центре находится сверхмассивная (в 6,5 миллиарда раз массивнее Солнца) черная дыра.

Затягивая в себя окружающее вещество галактики, черная дыра становится мощным источником излучения с выделением большого количества энергии. При этом часть падающего на черную дыру вещества выбрасывается из нее в виде джетов, простирающихся на 4900 световых лет.

Наблюдения за джетом М87 велось в мае 2009 года в течение трех дней с помощью радиоинтерферометра VLBA (Very Long Baseline Array), представляющего собой десять 25-метровых антенн, максимальное расстояние между которыми составляет 8611 км, и одной 25-метровой антенны радиоинтерферометра VLA, а также 100-метрового телескопа Эффельсберга.

Динамический диапазон изображений, полученный с помощью многочастотных наблюдений высокого разрешения, позволил зафиксировать и более слабое излучение контрджета.

Дело в том, что одновременно вдоль оси вращения сверхмассивной черной дыры формируются два биполярных противонаправленных джета. Но поскольку на Земле ученые видят активную галактику наклоненной под малым углом к лучу зрения, то направленное от земли излучение от джета практически полностью подавляется, и видимым остается только один джет. Тем не менее на изображениях некоторых галактик контрджет можно разглядеть, в их число входит и М87.

Старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко пояснила:

«Мы взяли для анализа уникальные наблюдения, проведенные в течение трех дней еще в 2009 году, но только сейчас доступные расчетные мощности позволили их обработать. Наблюдения проводились самыми мощными телескопами, и за счет очень высокого динамического диапазона мы получили четкое радиоизображение струи джета и увидели минимально слабый поток в деталях».

Она отметила, что из-за относительной близости к Земле и сверхмассивной черной дыры в ее центре, галактика M87 стала одной из самых наблюдаемых объектов в Космосе. Наблюдая за ней, ученые смогли изучить этот загадочный объект Вселенной. Причем не только тень от черной дыры, но и струю джета, видную под углом 18 °.

«Сам джет хорошо светит в радиодиапазоне за счет течения плазмы по магнитным силовым линиям со скоростью, близкой к скорости света, что позволяет нам строить его наглядные радиоизображения», — сообщила Евгения Кравченко.

Ученые увидели на полученных изображениях неоднородную структуру джета там, где происходит его активная коллимация (разделение на струи) и ускорение. Структура похожа на косу, сплетенную из спиральных волокон в твидовый узор.

Моделирование структуры показало, что закручивание центральных волокон плазменной струи происходит из-за нестабильностей Кельвина — Гельмгольца, как и в некоторых внегалактических струях. Но поскольку там влияние на плазму струи сверхмассивной черной дыры и магнитного поля значительно слабее, то закручивание происходит в намного больших масштабах.

В своем исследовании астрофизики показали, что зафиксированная ими структура волокон джета может быть обусловлена физическими процессами, протекающими в непосредственной близости от черной дыры.

«На струю джета сильное влияние оказывает не только сама черная дыра, но и аккреционный диск. Скорость падения вещества галактики на черную дыру порядка скорости света, и из-за большого углового момента вещество не может напрямую падать в дыру, а образует при падении плоский диск. Мы можем наблюдать подобную картину, если направим сильную струю воды из крана в раковину. Около слива она растекается и образует спираль и только затем вытекает. Здесь так же — в диске создается спиральное вращение вещества», — продолжила свое объяснение Евгения Кравченко.

Закручивание материи черной дыры и аккреционного диска вызывает закручивание магнитного поля, принимающего спиралевидную форму. В случае небольшого наклона оси вращения аккреционного диска относительно оси вращения сверхмассивной черной дыры это может оказывать влияние на джет, например, вызывать его прецессию (изменение направления выброса) и создавать в нем плазменные неоднородности, которые можно наблюдать и в струе в М87.

На снимках галактики заметно усиление яркости излучения к краю струи. Это можно объяснить или разницей между скоростями, плотностями и энергиями потока плазмы в центре и по краям джета, или же крупномасштабным спиральным магнитным полем. Но пока эти вопросы, как и состав струи, и механизмы генерации излучения в ней, остаются открытыми.

| 01.03.24 | 29.02.2024 Научная Россия. Создатель газовых лазеров и ускорителей электронов. День рождения академика Геннадия Андреевича Месяца |

Сегодня день рождения отмечает выдающийся российский физик, член президиума РАН академик Геннадий Андреевич Месяц — основатель сильноточной электроники и импульсной электрофизики, один из мировых лидеров в этих областях исследований. Открытия ученого легли в основу значимых научно-технических достижений.

В числе важнейших направлений научных изысканий Г.А. Месяца — генерирование высоковольтных импульсов с большой амплитудой электрического тока и создание сильноточных импульсных ускорителей электронов. Ученый открыл взрывную электронную эмиссию, исследовал быстропротекающие процессы в вакуумном и газовом разрядах, разработал методы управления мощными наносекундными импульсами. В 1967 г. под руководством Г.А. Месяца в НИИ ядерной физики, электроники и автоматики при Томском политехе был создан первый сильноточный импульсный ускоритель электронов.

В беседе с ТАСС академик описал значение открытия взрывной электронной эмиссии и технологии генерирования мощных наносекундных импульсов: «На основе этого была создана сильноточная импульсная энергетика и электроника, оказавшая огромное влияние на создание <…> мощных ускорителей электронов, <…> газовых лазеров, сверхвысокочастотных устройств большой мощности».

В 1987–2013 гг. Геннадий Андреевич Месяц занимал пост вице-президента академии наук. По его инициативе было создано Уральское отделение РАН. Благодаря ученому сеть исследовательских организаций России пополнили Институт сильноточной электроники СО РАН и Институт электрофизики УрО РАН. В 2004–2015 гг. Г.А. Месяц занимал должность директора Физического института им. П.Н. Лебедева. В 1994 г. академик инициировал возрождение Демидовской премии.

Г.А. Месяц — автор и соавтор более 600 научных работ, обладатель более 40 авторских свидетельств на изобретения, подготовил более 40 докторов и более 100 кандидатов наук, семеро из которых стали членами РАН.

Геннадий Андреевич Месяц — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1996, 1999, 2006 и 2024 гг.), орденов Почета (2011 г.) и Александра Невского (2021 г.), лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1998 г.), премии правительства РФ в области науки и техники (2002 г.), премии им. А.Г. Столетова (1996 г.), Демидовской премии (2002 г.), обладатель золотой медали им. С.И. Вавилова (2020 г.). Достижения ученого чествует и международное сообщество: Г.А. Месяц — лауреат премий им. Уолтера Дайка (1990 г.), им. Эрвина Маркса (1991 г.), им. Марии Склодовской-Кюри (2012 г.), премии «Глобальная энергия» (2003 г.), член Международного общества оптоэлектроников, Американского физического общества и других научных организаций, почетный профессор многих университетов страны и мира.

Коллектив портала «Научная Россия» от всего сердца поздравляет Геннадия Андреевича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и неиссякаемых исследовательских сил для новых достижений и открытий!

| 01.03.24 | 27.02.2024 Научная Россия. Ученые усовершенствовали процесс создания пленок для микроэлектроники |

Ученые сделали процесс производства (LIFT-печать) серебряных электропроводящих пленок точнее и эффективнее. С помощью нового метода можно экономичнее создавать пленки, которые используются в качестве соединительных элементов в микроэлектронике (сенсоры, датчики и микропроцессоры). При этом необходимые свойства пленок сохраняются. Подробную информацию о полученных результатах и LIFT-печати ученые опубликовали в журнале Photonics. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (№ 075-15-2023-603).

Образец электропроводящих пленок. Фото: пресс-служба УрФУ / Родион Нарудинов

«В рамках нашей работы проведена оптимизация LIFT-печати — одного из самых распространенных методов получения электропроводящих элементов. Благодаря этому производство электропроводящих пленок стало доступнее, а производительность печати повысилась. Полученные в лабораторных условиях результаты показали, что серебряные пленки, созданные таким способом, имеют хороший коэффициент электропроводности — 83 кСм», — поясняет ведущий научный сотрудник лаборатории передовых лазерных микро- и нанотехнологий в фотонике и биомедицине УрФУ Сергей Кудряшов.

Серебряные электропроводящие пленки — это тонкие слои серебра, которые обладают хорошей электропроводимостью. В отличие от аналогов, данный вид пленок обладает высокой стабильностью и устойчивостью к внешним воздействиям, например, к коррозии и окислению. Это делает их особенно полезными в производстве микропроцессоров, датчиков и сенсоров.

Наиболее распространенный способ производства таких пленок — LIFT-печать. Процесс делится на три этапа. Сперва идет подготовка донорской пленки (подложки) — на нее наносится нужный материал, например, металл или полупроводник. Затем, на втором этапе, при помощи лазерного импульса происходит перенос материала с поверхности подложки-донора на целевую поверхность — подложку-акцептор. На третьем этапе начинается процесс спекания, при котором материал фиксируется на подложке-акцепторе при помощи дополнительной тепловой обработки. Из полученного материала затем создается электропроводящая серебряная пленка.

«LIFT-печать обеспечивает низкое электрическое сопротивление и хорошую электропроводимость в печатной электронике. Однако это сложный и затратный процесс, который включает в себя три этапа. Мы обнаружили, что второй и третий этапы можно объединить в один. Это позволило сделать технологию более экономичной, при этом сохраняется высокий коэффициент электропроводимости полученных пленок», — объясняет старший научный сотрудник отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники НИИ физики и прикладной математики УрФУ Виктория Пряхина.

Для анализа поверхности и структуры серебряных пленок ученые использовали сканирующую электронную микроскопию, энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию, рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию. Эти методы помогли получить данные о структуре и химическом составе материалов и их электронных состояниях.

«Исследования показали, что полученные серебряные нанослои имеют чисто элементный, нанокристаллический и металлический характер — это значит, что такие материалы могут использоваться в создании микроэлектроники. Надеемся, в будущем, метод LIFT-печати позволит наладить более точное и эффективное производство серебряных электропроводящих пленок в большом масштабе», — добавляет Виктория Пряхина.

Отметим, исследование выполнено совместно с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), Институтом кристаллографии РАН, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, а также Институтом физики Вьетнамской академии наук и технологий. Сотрудничество между УрФУ и ФИАН стало возможным благодаря программе «Приоритет-2030».

Справка

Объем мирового рынка электропроводящих пленок, по данным Impactful insight, в 2022 году достиг 5,9 млрд долларов США. Ожидается, что к 2028 году рынок достигнет 9,2 млрд долларов США, что соответствует росту в 7,4% в год.

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-ulucsili-sposob-sozdania-plenok-dla-mikroelektroniki

| 01.03.24 | 26.02.2024 Московский комсомолец. В Пущино состоялся праздник лыжного спорта |

В Пущино прошел яркий праздник лыжного спорта на трассе «ФИАН». Открытое первенство города по лыжным гонкам собрало на старте более 100 молодых спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет.

фото: Мария Панина

Сначала склон был очень скользким из-за оттепели, и организаторы приняли решение отказаться от массового старта в целях обеспечения безопасности. Участники преодолели дистанцию по одному, соревнуясь за лучшее время.

фото: Мария Панина

фото: Мария Панина

На пьедестале награды были вручены лучшим спортсменам - грамоты, медали и сладкие подарки. Заслуженные призы вручала Мария Давыденков, известная российская лыжница, мастер спорта международного класса, которая является воспитанницей пущинских тренеров Алексея и Тамары Шешелевых.

фото: Мария Панина

фото: Мария Панина

Важно отметить, что такие соревнования способствуют развитию спортивных навыков у молодежи и популяризации лыжного спорта в регионе. Участие профессиональных спортсменов в награждении также вдохновляет юных лыжников на большие свершения в спорте.

фото: Мария Панина

Благодаря программе «Светлый город» лыжную трассу в Пущино можно использовать круглосуточно. На двухкилометровом участке установлено 130 фонарей, что делает ее безопасной для использования в любое время суток.

Здесь активно занимаются жители города, а также молодые спортсмены, которые находят на трассе отличные возможности для тренировок.

https://serp.mk.ru/sport/2024/02/26/v-pushhino-sostoyalsya-prazdnik-lyzhnogo-sporta.html

| 01.03.24 | 26.02.2024 РЕГИОНЫ.РУ. Более 100 лыжников стали участникам лыжных гонок на «ФИАНе» |

Более 100 лыжников от 10 до 17 лет приняли участие в открытом первенстве Пущино по лыжным гонкам, которое прошло на трассе «ФИАН». Кроме местных спортсменов, на соревнование также приехали ребята из Чехова.

Юноши выясняли, кто быстрее на дистанциях от одного до трех километров. После оттепели склон был скользким, так что организаторы решили отказаться от массового старта ради безопасности.

Участники преодолевали дистанции по очереди. Спортсменов, показавших лучшие результаты, наградили грамотами, медалями и сладкими подарками.

Вручила награды известная российская лыжница Мария Давыденкова - мастер спорта международного класса, воспитанница пущинских тренеров Алексея и Тамары Шешелевых.

С 2023 года лыжную трассу в Пущино можно использовать круглосуточно благодаря программе «Светлый город». Вдоль двухкилометрового участка трассы стоят 130 фонарей. Трассой пользуются как молодые спортсмены, так и местные жители.

Секция лыжного спорта стала одной из самых популярных в городе: на сегодняшний день здесь тренируются 40 ребят, возраст которых варьируется от 8 до 18 лет.

| 21.02.24 | 20.02.2024 Научная Россия. ФИАН на фестивале «Громкий голос российской науки» |

Научные сотрудники лаборатории «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» ФИАН Владислав Коршунов, Трофим Поликовский и Алисия Цориева выступили приглашенными гостями от Российского научного фонда. На фестивале они представили стенд, на котором продемонстрировали явление люминесценции, а также набор люминофоров, которые изучают в своей лаборатории.

При помощи источника УФ-излучения ученые Физического института имени Лебедева демонстрировали свечение порошков и растворов как в естественных условиях, так и при температуре жидкого азота. При охлаждении один люминофор меняет цвет свечения с красного на зеленый, вследствие блокировки канала переноса энергии между редкоземельными ионами. Юные гости стенда ФИАН смогли собственноручно погрузить жидкие и твердые люминофоры в жидкий азот, чтобы увидеть, как меняются их яркость и цвет свечения.

Таким образом фиановцы в очередной раз наглядно показали, что занятие наукой может быть увлекательно.

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/partners/fian/fian-na-festivale-gromkij-golos-rossijskoj-nauki

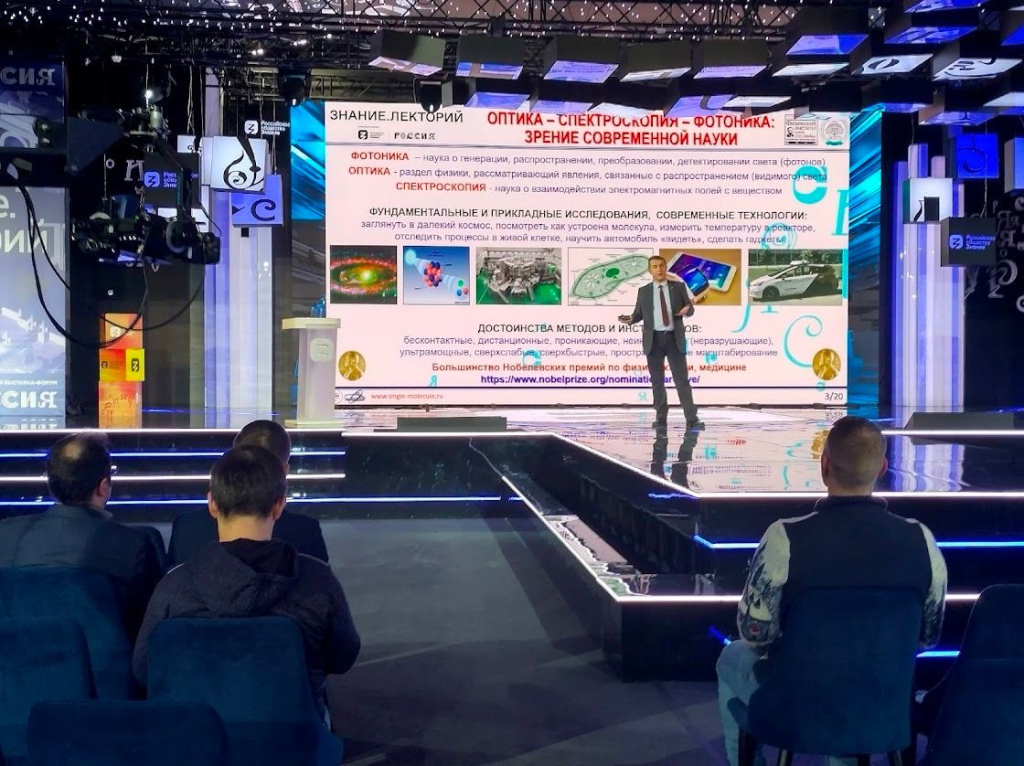

| 21.02.24 | 16.02.2024 Российская академия наук. Марафон лекций «В поисках знаний: 300 лет РАН» прошёл на выставке «Россия» на ВДНХ |

В день науки 8 февраля на международной выставке «Россия» в 57 павильоне ВДНХ прошел Лекторий, организованный Обществом «Знание» и Российской академией наук. В Лектории выступили ведущие ученые, академики, члены-корреспонденты и профессора РАН из отделений физических наук, химии и наук о материалах, общественных наук, сельскохозяйственных наук, нанотехнологий и информационных технологий. Уникальный марафон лекций, на которых рассматривались наиболее актуальные междисциплинарные проблемы современной науки и технологий, был посвящен 300-летнему юбилею Российской академии наук.

Слушателями лектория стали более 1000 посетителей выставки: школьники и их родители, студенты, преподаватели, учителя и наставники. Марафон лекций привлек особенное внимание школ Подмосковья, в т. ч. участников проекта «Базовые школы РАН», откуда при информационной поддержке Министерства образования Московской области приехали сразу несколько делегаций. В организации мероприятия приняли активное участие сотрудники ФИАН им. П. Н. Лебедева, Московского педагогического государственного университета, других ведущих вузов и научных институтов, предприятий реального сектора экономики, организаторы фестиваля НАУКА 0+ и мероприятий 10-летия науки и технологий в РФ.

По отзывам слушателей марафон лекций РАН стал одним из наиболее заметных и интересных событий Дня науки и всей выставки, в целом.

В рамках лектория выступили:

• Юлия Горбунова (Академик РАН, профессор РАН, д.х.н., гл.н.с. Института органической и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, декан Факультета фундаментальной физической химии и инженерии МГУ им. М.В.Ломоносова, гл.н.с. Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН) «Органические макромолекулы и природоподобные технологии».

• Кирилл Зыков (Член-корреспондент РАН, профессор РАН, д.м.н, заместитель директора НИИ Пульмонологии ФМБА России) «Инфодемия в медицине - опасность для здоровья каждого».

• Андрей Наумов (Член-корреспондент РАН, профессор РАН, д.ф.-м.н., руководитель Троицкого обособленного подразделения ФИАН им. П.Н. Лебедева, заведующий кафедрой Московского Педагогического Государственного Университета, заведующий отделом Института спектроскопии РАН) «Фотоника - основа цивилизации: что может свет!?».

• Максим Литвак (Профессор РАН, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией Института космических исследований РАН, Институт космических исследований РАН) «Лунная гонка в XXI веке».

• Тимофей Нестик (Профессор РАН, д.психол.н., заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН) «Будущее с точки зрения психологии»

• Ирен Кузнецова (Профессор РАН, д.ф.-м.н., заведующая лабораторией, гл. н. с. Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова) «Сенсоры в современном мире».

• Екатерина Журавлева (Профессор РАН, д.с.-х.н., советник председателя совета директоров, руководитель научно-производственной платформы белгородского НОЦ «Инновационные решения в АПК» ГК ЭФКО) «Агробиология 21 века».

• Роман Мещеряков (Профессор РАН, д.т.н., главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН) «Роботы и человек: будущее наступает».

• Евгений Хайдуков (Д.ф.-м.н., лауреат Премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных, заведующий лабораторией, в.н.с. ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН НИЦ «Курчатовский институт», в.н.с. МПГУ, в.н.с. ТОП ФИАН им. П.Н. Лебедева) «Нанотехнологии для медицины будущего».

• Сергей Гаврилов (К.ф.-м.н., заведующий лабораторией пучка ускорительного комплекса Института ядерных исследований РАН) «Ускорители для науки и общества».

• Антон Залыгин (К.ф.-м.н., руководитель отдела «Технопарк» ТОП ФИАН им. П.Н. Лебедева, доцент МПГУ, Председатель Совета молодых ученых Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова) «Микроскопические исследования и математическое моделирование в биофизике».

• Татьяна Егорова (К.б.н., заведующая молодежной лабораторией биофотоники и наноинженерии Московского педагогического государственного университета) «Биосинтез белка у организмов с нестандартным генетически кодом».

• Алексей Паевский (Руководитель пресс-службы, ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН) «300 лет Академии – от мечты Петра до основы отечественной науки».

• Михаил Головин (Педагог ДПО, ведущий научных шоу-программ, организатор) «Детское научное шоу».

Слушатели лектория получили возможность посетить с экскурсией выставку научного оборудования и научно-технических разработок «Физическая и инженерная лаборатория» в рамках проекта «Наша Лаба» на экспозиции «Просвещение / Десятилетие науки и технологий», подготовленной совместно Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования РФ, а также представителями РАН, вузов и НИИ.

Источник: Российское общество «Знание».

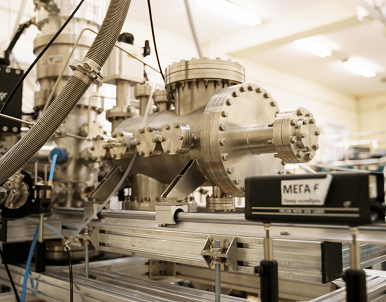

| 21.02.24 | 15.02.2024 Pro космос. В Самаре создали установку для изучения эволюции органических молекул Млечного Пути |

Самарские ученые запустили экспериментальную установку, которая воспроизводит условия дальнего космоса. Устройство позволяет изучить эволюцию органических молекул в нашей Галактике и понять, как зародилась жизнь на Земле. Ученые уже добились первых результатов — из метанового льда удалось получить пропан и бутан.

Установка находится в Центре лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН). Созданием и запуском оборудования занимались ученые СФ ФИАН и Самарского университета имени Королева. Устройство позволяет моделировать в широком диапазоне химических и физических параметров условия дальнего космоса, а именно того, как космическое ионизирующее излучение влияет на аналоги внеземных, межзвездных льдов.

Во время первых экспериментов таким способом ученые получили из метанового льда высокомолекулярные компоненты природного газа. «Основной задачей этих первых экспериментов, было, во-первых, проверить, что установка работает так, как было задумано, а во-вторых, посмотреть под новым углом на химические процессы в метановом межзвездном льду», — рассказал доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева Иван Антонов.

При облучении образуются более высокомолекулярные углеводороды, но при этом механизмы реакций различаются в зависимости от того, чем лед облучают. «Мы использовали УФ-фотоны с энергией 10.5 эВ, это близко к линии атомарного водорода Лайман-альфа — таких фотонов в космосе особенно много в свете молодых звезд», — пояснил Антонов. Метановый лед удалось наморозить в установке в виде очень тонкой пленки менее 1 микрометра толщиной, при температуре менее 5 Кельвинов (-268 градусов Цельсия). После облучения, кроме метана, исследователи увидели во льду молекулярный водород, воду, которая образовалась в реакциях метана с примесью кислорода, а также более высокомолекулярные углеводороды — пропан и бутан. «Эксперименты показали, что установка работает как задумано. Полученные данные по механизмам образования пропана и бутана мы опубликуем и представим на научных конференциях», — добавил Антонов.

Идея изучения взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов — не нова, но ученые до сих пор точно не могут сказать, как синтезируются сложные органические молекулы в межзвездном пространстве. Проводить исследования раньше было сложно из-за технических ограничений и отсутствия нужного оборудования.

Внутри созданной в Самаре установки можно воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды — от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Температуру можно регулировать в диапазоне от 4 до 350 градусов Кельвина (от -269 до +76 градусов Цельсия). Специальные насосы внутри основной камеры установки создают сверхвысокий вакуум, благодаря чему в рабочем пространстве не появятся загрязнения или примеси.

В центре основной камеры установлено крохотное серебряное зеркальце площадью всего 1 кв. см. Во время экспериментов с помощью газовых конденсационных узлов на нем образуется тонкая ледяная «мантия» толщиной в несколько сотен нанометров — именно такую толщину имеет лед, который покрывает частицы звездной пыли в космосе, считают ученые. В составе льда, помимо воды, — ароматические молекулы в разных процентных соотношениях.

Покрытое льдом серебряное зеркальце выступает в роли мишени, которую во время экспериментов «обстреливают» пучками частиц — фотонов, электронов и других, как это происходит в реальных условиях космоса. Продукты реакций, которые образуются в результате, фиксируют и анализируют научные приборы. Согласно расчетам, установка «ускоряет» время протекания реакций — например, уровень облучения фотонами ледяной мишени на установке в течение девяти часов эквивалентен такому же воздействию в реальных условиях космоса за одни миллион лет.

Эксперименты на установке позволят получить биологически важные молекулы, чтобы понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем могут попасть на Землю. Научное оборудование также пригодится для испытаний перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников на радиационную прочность. Для этого установка получит несколько источников энергетических частиц, чтобы наглядно показывать, что произойдет с тем или иным веществом в условиях космоса с течением времени.

| 21.02.24 | 15.02.2024 NanoNewsNet. Фабрика по производству «кирпичиков» жизни заработала в Самаре |

В Самаре создали космическую фабрику «кирпичиков» жизни — это экспериментальная установка мирового уровня, которая позволяет исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике. Фабрика должна помочь в разгадке тайны зарождения жизни на Земле. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета.

Внутри установки можно воспроизводить условия различных уголков далекого космоса — от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Температуру экспериментов допустимо менять в диапазоне от четырех до 350 градусов Кельвина (от –269 до +76ºC). Специальные насосы создают внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум — это позволяет избежать появления в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей.

С помощью этого оборудования можно в том числе моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на внеземные и межзвездные льды.

«Проведены первые эксперименты и получены интересные результаты. Основной задачей первых экспериментов, было, во-первых, проверить, что установка работает так, как было задумано, а во-вторых, посмотреть под новым углом на химические процессы в метановом межзвездном льду», — рассказал доцент кафедры физики Самарского университета имени Королёва Иван Антонов.

По его словам, в установке удалось наморозить метановый лед в виде очень тонкой пленки, менее одного микрометра толщиной, при температуре менее 5 Кельвинов (-268ºC). После облучения исследователи обнаружили во льду не только метан, но и молекулярный водород, воду, которая образовалась в реакциях метана с примесью кислорода, а также более высокомолекулярные углеводороды — пропан и бутан.

«Эксперименты показали, что установка работает как задумано. Полученные данные по механизмам образования пропана и бутана мы опубликуем и представим на научных конференциях», — отметил Иван Антонов.

Запущенная установка стала ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН).

https://www.nanonewsnet.ru/news/2024/fabrika-po-proizvodstvu-kirpichikov-zhizni-zarabotala-v-samare