СМИ о нас

| 01.02.22 | 01.02.2022 Профиль. В одном из монастырей в Переславле-Залесском нашли тайные комнаты |

Скрытые помещения были обнаружены в Свято-Троицком Даниловом монастыре XVI века в Переславле-Залесском Ярославской области. Находки были сделаны по итогам расшифровки показаний датчиков, установленных на территории монастыря. От метода раскопок в этот раз было принято решение отказаться, так как культурный объектам пришлось нанести определенный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе НИТУ "МИСиС", сотрудники которого вместе с коллегами из ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, и сделали открытие. Пока предназначение найденных комнат неясно, но ученые не исключают, что это древние склепы или монашеские кельи.

| 01.02.22 | 01.02.2022 Московский Комсомолец. Физики обнаружили тайные комнаты в монастыре при помощи космических частиц |

Подведены итоги исследования неизвестных помещений Данилова монастыря в Переславле-Залесском

Две неизвестные комнаты обнаружили в Свято-Троицком Даниловом монастыре XVI века в Переславле-Залесском Ярославской области ученые НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Комнаты могли быть древними склепами или монашескими кельями. Находки были сделаны после расшифровки показаний уникальных датчиков, установленных на территории Данилова монастыря.

Старинный город Переславль-Залесский, основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким на берегу Плещеева озера, известен своими памятниками древнерусской архитектуры XII-XVII веков. Свято-Троицкий Данилов монастырь – самый молодой из сохранившихся монастырей, был основан в 1508 году. Поскольку старинные документы, в том числе планы его помещений, были утеряны, здания и пространства под землей нуждались в специальном изучении.

От традиционного способа исследования – при помощи раскопок – организаторы исследования отказались, потому что он требовал если не разрушения, то повреждения древних строений. На помощь пришел метод мюонной радиографии. Мюоны – это элементарные частицы космического происхождения, которые могут проникать в грунт на глубину до 2 километров. В среднем на один квадратный сантиметр земной поверхности падает один мюон в минуту. Если над определенным объектом и под ним установить специальные датчики, можно по разнице интенсивности мюонов сделать выводы относительно его внутренней структуры. Ученые разместили 22 мюонных детектора в подземном пространстве между двумя храмами монастыря и под ними. В результате было обнаружено несколько новых объектов, скрытых от специалистов до последнего времени.

Справка «МК».

В 1967-1968 годах при помощи мюонных детекторов была исследована часть пирамиды

Хефрена в Египте. Тогда потайных комнат исследователи не нашли.

Как сообщили «МК» в университете, при помощи космических частиц в подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане БТИ.

Помимо этого, между церковью и Храмом всех святых обнаружена большая продольная полость, которая может быть, как воздуховодом, так и тайным ходом. Перед самим храмом – помещение прямоугольной формы, а также малая пустота между подвалом и первым этажом.

По мнению настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря, игумена Пантелеймона (Королева), подземные полости, которые обнаружены вне храмов, – это скорее всего погребальные крипты (подземные склепы). Данилов монастырь изначально был основан на кладбище, и впоследствии многие вполне состоятельные люди желали быть тут похороненными. Что касается подвальных комнат они могли остаться после реконструкции располагавшихся здесь подвальных печей.

Предназначение пустот в стенах самого храма еще предстоит выяснить ученым. Не исключено, что они могли быть монашескими кельями или потайными комнатами.

| 01.02.22 | 01.02.2022 Комсомольская Правда. Физики нашли тайные комнаты в одном из монастырей в Переславле-Залесском |

Физики нашли тайные комнаты в одном из монастырей в Переславле-Залесском

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свято-Троицком Даниловом монастыре XVI века в Переславле-Залесском Ярославской области ученые обнаружили тайные комнаты.

Открытие принадлежит исследователям из НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Скрытые помещения они отыскали после расшифровки данных с уникальных датчиков, установленных на территории монастыря.

Пока предназначение помещений неизвестно, не исключено, что они были древними склепами или монашескими кельями.

На этот раз изучение старинных сооружение проводилось не традиционным методом, от раскопок было решено отказаться, так как это требовало повреждения сохранившихся конструкций зданий.

Как сообщает сайт mk.ru, на помощь пришел метод мюонной радиографии. Мюоны – это элементарные частицы космического происхождения, которые могут проникать в грунт на глубину до 2 километров.

В среднем на один квадратный сантиметр земной поверхности падает один мюон в минуту. Если сверху и снизу над изучаемым объектом установить специальные датчики, то по интенсивности падения частиц можно определить внутреннюю структуру объекта.

Опираясь на эти данные, ученые разместили 22 датчика в подземном пространстве между храмами и монастырями. В результате удалось обнаружить несколько новых объектов, о которых ранее было неизвестно.

В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане БТИ.

Саму церковь и Храм всех святых соединяет длинный коридор. Он может быть тайным ходом, а может воздуховодом. Еще одно помещение обнаружено перед самим храмом между подвалом и первым этажом.

Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря, игумен Пантелеймон (Королев) полагает, что некоторые тайные комнаты были погребальными криптами. Ведь Данилов монастырь изначально был основан на кладбище.

А подвальные комнаты могли остаться в храме после разрушения подвальных печей.

| 01.02.22 | 01.02.2022 Российская Газета. Физики обнаружили тайные комнаты в монастыре XVI века в Переславле-Залесском |

Это открытие ученые НИТУ "МИСиС" и ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН сделали с помощью уникальных экспериментов, установив на территории Данилова монастыря в Переславле-Залесском так называемые мюонные датчики.

Фото: РИА Новости

Приборы обнаружили две неизвестные комнаты, которыми, предположительно, могут быть древние склепы или монашеские келии. В подземной части между двумя храмами найдена длинная полость, которая может быть как воздуховодом, так и тайным ходом.

Старинный город Переславль-Залесский, основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким на берегу Плещеева озера, известен своими памятниками древнерусской архитектуры XII-XVII веков. Свято-Троицкий Данилов монастырь - самый молодой из сохранившихся монастырей, был основан в 1508 году. Старинные документы, в том числе планы помещений, утеряны, поэтому здания и пространства под землей нуждаются в специальном изучении.

Решить эту проблему без разрушения строений помог метод мюонной радиографии. Мюоны - элементарные частицы космического происхождения, которые могут проникать в различные объекты, а также в грунт на глубину до 2 км. Эта особенность позволяет использовать их для "удаленного" исследования структуры природных и промышленных объектов километрового масштаба. Суть метода в следующем. Интенсивность потока приходящих из космоса мюонов измеряется специальными датчиками. По изменению плотности потока можно судить о том, через какие вещества он проходит.

- При помощи 22 датчиков, установленных в подземном пространстве между двумя храмами и под ними, мы обнаружили несколько новых объектов. В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане. А между церковью и Храмом всех святых обнаружена большая продольная полость. Перед самим храмом - помещение прямоугольной формы, - рассказала научный руководитель проекта Наталья Полухина.

По мнению игумена Пантелеимона, настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля, скорей всего подземные полости, которые обнаружены вне храмов, - это погребальные крипты. "Данилов монастырь изначально основан на кладбище, а впоследствии многие состоятельные люди желали быть тут похороненными, и их могли хоронить не просто в земляную могилу, а выкладывать кирпичом подземное помещение - крипту. Что касается пустот внутри стен - то строения монастыря претерпели множество ремонтов и перепланировок. Подвальные печи строились и разрушались, менялось предназначение технических помещений,

| 31.03.22 | 31.03.2022 Капитал Страны. В «Экспоцентре» отметили 100-летний юбилей со дня рождения выдающегося физика Н.Г. Басова |

Второй день работы 16-й международной специализированной выставки лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики» открылся Пленарным заседанием X Конгресса Технологической платформы РФ «Фотоника».

Пленарное заседание было посвящено 100-летию со дня рождения Николая Геннадиевича Басова.

Н.Г. Басов – выдающийся советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике, один из основоположников квантовой электроники и главный организатор лазерных исследований в Советском Союзе.

В своем вступительном слове Президент Лазерной ассоциации Иван Ковш отметил важность совместной работы бизнеса и науки для развития отрасли. По его словам, развитие должно быть основано на взаимном интересе бизнеса и государства.

Господин Ковш наградил призами и дипломами победителей Конкурса лучших разработок лазерной и электронной техники, которые были выведены на рынок в последние два года. Конкурс проводился Лазерной ассоциацией.

Свои доклады о наследии легендарного физика Николая Басова сделали представители Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Люди, которые лично знали ученого, работали с ним и сейчас развивают его идеи.

Так, профессор, доктор физ.-мат. наук Иосиф Зубарев в своем докладе «Н.Г. Басов – пионер и организатор лазерных исследований в СССР» рассказал о непростой жизни и интересной работе заслуженного советского и российского физика. Он отметил фантастический дар научного предвидения и научную смелость Басова, его научные достижения и открытия, которые продолжают работать и остаются эталоном существующих стандартов и в настоящее время.

Доктор физ.-мат. наук Михаил Губин представил совместный с В.Л. Величанским доклад «Квантовые стандарты частоты и времени». В рамках доклада Губин отметил необходимость применения стандартов частоты и времени в медицине, радиоастрономии, фундаментальной метрологии, спутниковой и наземной навигации, сфере высокоскоростной связи и многих других. Первый КСЧ на основе генератора на пучке молекул аммиака был разработан в 1954 году Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым в СССР и Ч. Таунсом в США. Тогда же были заложены основы квантовой электроники.

В своем докладе «Лазерный термоядерный синтез: от идеи до сегодняшних дней» профессор, доктор физ.-мат. наук Сергей Юрьевич Гуськов рассказал о становлении и развитии еще одного важнейшего технического направления, основы которого заложил Басов.

А профессор, доктор физ.-мат. наук Ирина Николаевна Завестовская в докладе «Фотоника в высокотехнологичной медицине» представила совершенно новые и практически направленные работы, которые ведутся в ФИАНе, включая и новые идеи и разработки к области наномедицины.

| 31.03.22 | 31.03.2022 Аргументы недели. Специалист Валерий Азязов рассказал о жизни на других планетах |

Фото: pixabay.com

Директор Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева Валерий Азязов рассказал, что на планетах Солнечной системы теоретически можно найти жизнь, если на ней есть вода. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, для появления привычной нам жизни нужна вода и достаточно высокая температура. Так, он не исключил возможности жизни на Марсе, но не на поверхности, а чуть глубже. Он добавил, что там их уже ищут целенаправленно марсианские аппараты.

Также он рассказал, что «маркеры жизни» удалось найти и на Венере с Титаном: там углекислый газ периодически диссоциирует в кислород.

| 31.03.22 | 31.03.2022 Свободная пресса. Гейзеры на Энцеладе. Ученый сказал, где может быть жизнь в Солнечной системе |

Для появления привычной нам жизни нужна вода и достаточно высокая температура, сообщил директор Самарского филиала Физического института имени П.Н.Лебедева Валерий Азязов, соавтор работы по получения в лабораторных условиях космических «кирпичиков жизни» — полициклических ароматических углеводородов.

По словам ученого, сохраняться живые организмы могут и на Марсе, но не на поверхности, а чуть глубже, где их и ищут целенаправленно марсианские аппараты. Не исключено возникновение жизни на некоторых спутниках планет-гигантов.

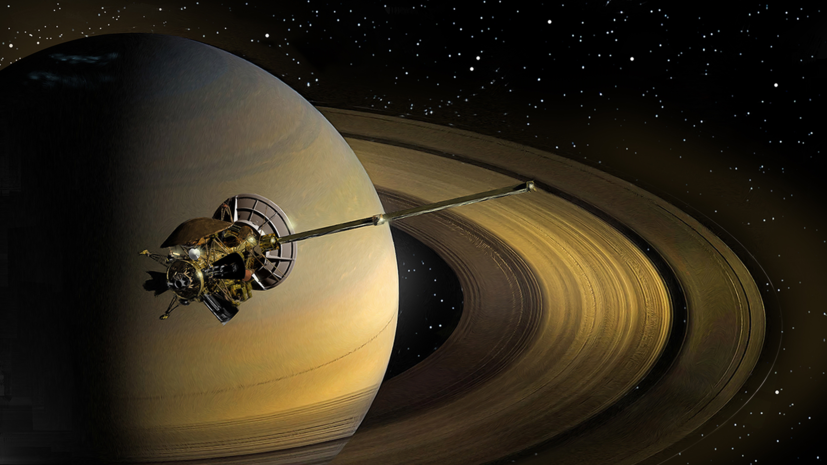

«Порой просто хорошо видно, как бьют гейзеры, как там вода испаряется, — это происходит, например, на Европе и Энцеладе. Поскольку там действуют мощные приливные силы планет-гигантов, Юпитера и Сатурна, внутренности спутников начинают нагреваться. Раз идет пар — значит, там есть тепло, есть энергия», — рассказал Азязов «Газете.Ru».

Ученый также напомнил о «желтых облаках» Титана и о «маркерах жизни», спектральных линиях газа фосфина в атмосфере Венеры.

Ранее специалисты NASA сообщили, что на спутнике Сатурна Энцеладе существует жизнь.

| 31.03.22 | 31.03.2022 RT.com. Астрофизик Азязов назвал перспективные в плане обнаружения жизни в Солнечной системе места |

Директор Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева Валерий Азязов, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе, рассказал, где в Солнечной системе стоит искать жизнь.

© spaceflightinsider.com

«Для появления привычной нам жизни, конечно, нужна вода и достаточно высокая температура. Хотя и в Антарктиде, где -50 °С, находят живые организмы, которые живут во льду и как-то двигаются», — сказал учёный в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, с точки зрения поиска жизни можно рассматривать, например, Марс.

«И на некоторых спутниках планет-гигантов, где есть вода, которая покрыта льдом, возникновение жизни не исключается. Порой просто хорошо видно, как бьют гейзеры, как там вода испаряется, — это происходит, например, на Европе и Энцеладе», — добавил астрофизик.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.

https://russian.rt.com/science/news/983912-uchenyi-kosmos-zhizn

| 31.03.22 | 31.03.2022 News.ru. Астрофизик рассказал, где в Солнечной системе можно найти жизнь |

Фото: unsplash.com

В Солнечной системе теоретически можно найти жизнь на тех космических объектах, на которых учёным удалось найти воду, рассказал Валерий Азязов, директор Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе. Так, например, он не исключил возможности найти жизнь на Марсе или на некоторых спутниках планет-гигантов, пишет «Газета.Ru».

Для появления привычной нам жизни, конечно, нужна вода и достаточно высокая температура. Хотя и в Антарктиде, где −50 °С, находят живые организмы, которые живут во льду и как-то двигаются. И на Марсе они могут сохраняться до сих пор — конечно, в первую очередь где-то не на поверхности, а чуть глубже. Их там ищут целенаправленно марсианские аппараты, — пояснил Азязов.

По его словам, учёные могут увидеть, как на Европе и Энцеладе, спутниках планет-гигантов, периодически бьют гейзеры. Там есть вода, покрытая льдом, она иногда испаряется и даёт исследователям надежду на то, что на этих космических объектах теоретически можно найти признаки жизни. Азязов уточнил, что «маркеры жизни» удалось найти и на Венере: углекислый газ на этой планете периодически диссоциирует в кислород. Ещё одной планетой, на которой теоретически возможна жизнь, является Титан, резюмировал астрофизик.

Ранее на Землю с МКС вернулись россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем. Посадка корабля «Cоюз МС-19» произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана. Шкаплеров провёл на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее, — 356 суток.

https://news.ru/cosmos/astrofizik-rasskazal-gde-v-solnechnoj-sisteme-mozhno-najti-zhizn

| 31.03.22 | 31.03.2022 Газета.ru. Астрофизик Азязов рассказал, где в Солнечной системе стоит искать жизнь |

(с) IPGP/Labex UnivEarthS/University Paris Diderot – C. Epitalon & S. Rodriguez Read more at http://www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/cassini-data-reveals-another-feature-that-suggests-titan-is-similar-to-earth/#qZhY5eTSRxbVC6bQ.99

Перспективными с точки зрения обнаружения жизни в Солнечной системе являются тела, где присутствует достаточно воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал Валерий Азязов, директор Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе.

«Для появления привычной нам жизни, конечно, нужна вода и достаточно высокая температура. Хотя и в Антарктиде, где -50°С, находят живые организмы, которые живут во льду и как-то двигаются. И на Марсе они могут сохраняться до сих пор — конечно, в первую очередь, где-то не на поверхности, а чуть глубже. Их там ищут целенаправленно марсианские аппараты.

И на некоторых спутниках планет-гигантов, где есть вода, которая покрыта льдом, возникновение жизни не исключается. Порой просто хорошо видно, как бьют гейзеры, как там вода испаряется, — это происходит, например, на Европе и Энцеладе. Поскольку там действуют мощные приливные силы планет-гигантов, Юпитера и Сатурна, внутренности спутников начинают нагреваться. Раз идет пар — значит, там есть тепло, есть энергия. А если заработает внутри какой-то вулкан, то тоже выделятся газы. В принципе, считается, что в этих местах тоже может быть жизнь», — рассказал Азязов.

По его словам, еще одним местом, где возможно существование жизни, является Титан, где ранее наблюдались облака желтого цвета, состоящие из органики.

«И в атмосфере Венеры есть углекислый газ CO2, он диссоциирует, появляется кислород, там обнаружены «маркеры жизни» — спектральные линии газа фосфина, но все это, конечно, еще нуждается в подтверждении», добавил ученый.

Ранее ученые ФИАН со своими коллегами из США провели квантово-химические вычисления и эксперимент, в котором сталкивали между собой бензильные радикалы в лабораторных условиях и получили полициклические ароматические углеводороды, которые находят в космосе

Автор: Николай Городецкий

https://www.gazeta.ru/science/news/2022/03/31/17501587.shtml