СМИ о нас

| 17.03.22 | 17.03.2022 Новости РАН. Производству российских МРТ предложили дать статус «работ государственной важности» |

В последние две недели представители руководства РАН активно работают на площадке правительства и встречаются с руководителями корпораций, чтобы максимально быстро выстроить цепочки «трансляции» российских научных разработок в производство в наиболее важных сферах. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев, открывая внеочередное заседание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему «Фундаментальная наука и технологии создания медицинских изделий» 17 марта.

«Есть понимание и у органов государственной власти, у производителей, крупных компаний, корпораций, что этот процесс нужно организовать быстро и наиболее эффективно. Когда мы сейчас получаем от руководства Министерства здравоохранения РФ, от правительства перечень таких “критических” технологий, изделий, устройств медицинской техники и видим, что компании и корпорации берутся организовать производство достаточно быстро, встает вопрос – а достаточно ли у нас знаний для того, чтобы нам организовать здесь, целиком на нашей российской площадке, этот процесс? <…> Что нужно доделать, доразработать для того, чтобы соответствующие изделия перевести от ранних стадий степени готовности технологии на уровень, когда это можно производить», – описал повестку внеочередного мероприятия глава РАН.

В ходе заседания Совета был представлен ряд проектов в сфере импортозамещения медицинской техники с высокой степенью готовности к производственной стадии. В частности, об опытных образцах МРТ для высокоточной диагностики на основе российских разработок рассказал заведующий отделением физики твердого тела Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Демихов. Это первый в России полноразмерный сверхпроводящий МРТ с полем 1,5 Тл, который имеет разрешение 0,5 мм и позволяет диагностировать мельчайшие патологии.

«В чем технологический прорыв? Мы научились делать – и эта идея у нас была оригинальная вообще в мировой науке – безгелиевый (то есть безжидкостный) МРТ. Дело в том, что все томографы требуют использования дорогостоящего гелия, который становится все реже и все дороже, поэтому естественно желание избавиться от него. Это приводит к тому, что прибор становится на 30% дешевле, чем гелиевый МРТ. И время непрерывной работы, то есть работы без подлива гелия после того, как прибор вышел за пределы производства, - 5 лет», - рассказал представитель ФИАН.

Сам так называемый «сухой» магнит полностью сделан в России из российских комплектующих, из-за отсутствия гелия томограф на его базе может обслуживаться средним медперсоналом, не владеющим криогенными технологиями. Есть возможность менять конфигурацию и величину поля – это уникальная опция, которая отсутствует у конкурентов. Производственная линия фактически готова к тиражированию: рентабельность обеспечивается при выпуске 60 томографов в год, но по словам разработчика, целесообразно закладывать в проект от 100 штук в год. Организация полномасштабного коммерческого производства, потребует серьезных инвестиций (4,5 млрд. руб.) и около пяти лет с созданием 200 высокотехнологичных рабочих мест.

По словам Евгения Демихова, заместить оставшуюся треть импортных комплектующих томографа уже сейчас готовы действующие смежники – предприятия оборонного комплекса. «Конечно, получить 100% российской комплектации на данный момент очень тяжело, практически нереально... Но через некоторое время, я думаю, через 2-3 года целенаправленной работы в этом направлении можно будет как-то приблизиться к этой цифре».

Уже сейчас, параллельно с поиском индустриального партнера, в ФИАН задумываются о НИОКР по новым моделям. Это разработка безгеливого полноразмерного томографа и использование нового провода MgB2, который дает преимущество по цене. Также представитель института назвал целесообразным производство малогелиевого МРТ, который работает при использовании всего 6 л гелия (обычный томограф требует 2000 л). Такая технология позволяет получать магнитное поле до 3 Тл.

Учитывая «концептуальный» характер повестки заседания, ученый озвучил также несколько предложений по организации ускоренного внедрения российских научных разработок в производство в целом. В частности, введение особого статуса «работы государственной важности» для гражданских разработок. «И, если говорить про финансирование, хотелось бы иметь контроль по конечному результату. Промежуточный контроль - конструктивный по сути. И мы должны сейчас очень быстро работать, потому что время работает против нас, к сожалению», - подчеркнул Евгений Демихов.

Председатель Совета «Науки о жизни», вице-президент РАН Владимир Чехонин отметил, что тема «трансляции» фундаментальных знаний в производство достаточно болезненна для российской науки и до сих пор процесс шел не так активно, как того хотелось бы ученым. «Площадка РАН на сегодня является наиболее перспективной для того, чтобы консолидировать, объединить представителей различных наук, чтобы создать платформу для активной, эффективной трансляции достижений фундаментальной науки в практику», - отметил модератор мероприятия.

В заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» приняли участие представители фундаментальной науки, известные врачи-клиницисты, разработчики медицинской техники, представители бизнеса и промышленности, органов профильных органов власти.

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=57ecb2a9-2e94-4c97-b707-fda1d03b9763#content

| 17.03.22 | 17.03.2022 Россия Сегодня. Фундаментальная наука и технологии создания медицинских изделий |

Онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Фундаментальная наука и технологии создания медицинских изделий", посвященное вопросам импортозамещения в медицине в условиях санкций.

Открыл собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.

Ведущий – вице-президент РАН, академик, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.

Участники:

— доктор физико-математических наук, заведующий криогенным отделом Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Евгений ДЕМИХОВ с докладом "Создание российского производства магнитно-резонансных томографов для высокоточной медицинской диагностики";

— академик РАН, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег ЯНУШЕВИЧ с докладом "Медицинская робототехника для хирургии";

— доктор технических наук, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей ШЕПТУНОВ с докладом "Импортоопережающее внедрение роботохирургии в клиники РФ (в перспективе на страны ближнего зарубежья) на основе отечественного абдоминального хирургического комплекса AST";

— академик РАН, главный уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Дмитрий ПУШКАРЬ с докладом "Минимально инвазивные урологические операции";

— профессор РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод БЕЛОУСОВ с докладом "Технологии сфокусированного ультразвука в медицине: состояние и перспективы развития";

— доктор технических наук, и.о. директора Института аналитического приборостроения РАН Анатолий ЕВСТРАПОВ с докладом "Приборы и комплексы для молекулярно-генетического анализа".

| 17.03.22 | 17.03.2022 ТАСС. В России создали томограф, не требующий использования дорогостоящего гелия |

Как отмечают ученые, сейчас разработка состоит на 70% из российских комплектующих, но при целенаправленной работе через два-три года можно будет приблизиться к 100%

© Сергей Бобылев/ТАСС

Российские физики создали опытные образцы магнитно-резонансных томографов (МРТ), которые не требуют использования дорогостоящего гелия и подходят для высокоточной медицинской диагностики. Об этом сообщил в четверг заведующий криогенным отделом Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Демихов в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни".

"Мы научились делать, и эта идея у нас оригинальная вообще в мировой науке, безгелиевый, то есть безжидкостный МРТ. Все томографы требуют использования дорогостоящего гелия, гелий становится все реже и дороже, поэтому есть желание избавиться от него. Это приводит к тому, что приборы становятся на 30% дешевле, чем гелиевые. И время непрерывной работы, то есть работы после того, как прибор вышел за пределы производства, - 5 лет, это очень высокий результат", - сказал Демихов.

По его словам, сейчас разработка состоит на 70% из российских комплектующих, но при целенаправленной работе через два-три года можно будет приблизиться к 100%. Также в МРТ используется разработанное российскими учеными программное обеспечение, которое дает дополнительные возможности. Например, можно менять конфигурацию и величину поля под специальные задачи, что также является преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами. По словам Демихова, у института есть собственная производственная линия, которую можно тиражировать, чтобы наращивать производство.

"Чтобы наше производство было рентабельным, мы провели расчеты, нужно производить в год 60 штук томографов. Понятно, что надо закладывать производство на 100 штук в год. <...> Срок выполнения, создания полномасштабного коммерческого производства займет 5 лет, стоимость такого производства 4,5 млрд рублей. Количество высокотехнологичных рабочих мест, которые будут созданы в ходе проекта - 200 человек, это высокий показатель", - сказал ученый.

При этом Демихов отметил, что на данный момент таких специалистов нет, выпускников вузов приходится переучивать. "Хотелось бы иметь более тесные контакты с вузами, которые целевым образом должны готовить специалистов под конкретное производство, а не просто давать абстрактные знания", - добавил он.

https://nauka.tass.ru/nauka/14102861

| 14.03.22 | 14.03.2022 СИ Aobe. Учёные объявили об открытии сверхмассивных двойных черных дыр |

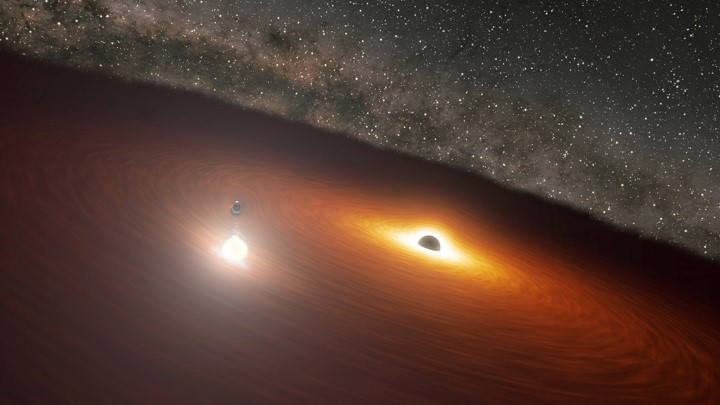

Группа исследователей из Университета Пердью и других институтов обнаружила сверхмассивную двойную систему черных дыр, одну из двух известных подобных систем. Две черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга, вероятно, весят 100 миллионов солнц каждая. Одна из черных дыр питает массивную струю, которая движется наружу со скоростью, близкой к скорости света. Система находится так далеко, что видимый сегодня свет излучался 8,8 миллиарда лет назад.

Они находятся на расстоянии от 200 до 2000 астрономических единиц (одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца), по крайней мере в 10 раз ближе, чем единственная другая известная сверхмассивная двойная система черных дыр.

Близкое разделение важно, потому что ожидается, что такие системы в конечном итоге сольются. Это событие высвободит огромное количество энергии в виде гравитационных волн, вызывающих рябь в пространстве во всех направлениях (и колебания в материи) по мере прохождения волн.

Обнаружение таких систем также важно для понимания процессов формирования галактик и того, как они оказались с массивными черными дырами в своих центрах.

Алексей Воронцов

https://aobe.ru/75514-uchjonye-objavili-ob-otkrytii-sverhmassivnyh-dvojnyh-chernyh-dyr.html

| 14.03.22 | 14.03.2022 Хабр. Великобритания приостановит выплату совместных с Россией научных грантов |

Издание Financial Times сообщает, что власти Соединенного Королевства перестанут выплачивать гранты по британско-российским научным проектам. Речь идет выплатах по 50 грантам общей суммой в десятки миллионов фунтов стерлингов. Руководителей проектов о своем решении предупредило Государственное агентство исследований и инноваций Соединенного Королевства.

Ведомство ссылается на то, что приостанавливает выплаты до дальнейших распоряжений правительства Великобритании. Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии предоставит британским университетам рекомендации по сотрудничеству с российскими учеными.

Решение агентства коснется исследований в сферах термоядерного синтеза, планетологии, генетики животных и гидрологии. FT пишет, что Россия незначительно участвует в финансировании проектов, предоставляя оборудование и проводя научные экспертизы.

Ряд руководителей совместных исследований говорят, что вынуждены прекратить сотрудничать с коллегами из России, но они уверены в продолжении общения на личном уровне.

Решение приостановить выплату грантов со стороны британских властей обусловлено действиями России на территории Украины.

Издание «Московский комсомолец» пишет, что ряд российских институтов рассказывает об отказах сотрудничества со стороны иностранных коллег, закрытии поставок реагентов и приборов. Из-за ситуации в Украине отменили 29-й Международный конгресс математиков 2022 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Представители математических обществ приняли решение провести мероприятие в онлайн-формате.

Британская компания Teledyne E2V приостановила договор о поставке в Россию оборудования, требуемого для изготовления телескопа «Спектр-УФ». Беспокойство физиков вызывает снабжение полупроводниками, директор Физического института им. Лебедева РАН Николай Колачевский заверил, что часть комплектующих удастся произвести в России, а что-то можно научиться изготавливать, однако для этого потребуется время.

| 14.03.22 | 14.03.2022 Научная Россия. Юбилей академика О.Н. Крохина |

14 марта 2022 года исполнилось 90 лет выдающемуся ученому, академику РАН Олегу Николаевичу Крохину. Академик Крохин внёс крупный вклад в квантовую радиофизику и физику плазмы. Ему принадлежат работы по созданию полупроводниковых лазеров, в которых были исследованы явления релаксации вырожденного электронного газа в полупроводниках, оптические характеристики полупроводников при сильном отклонении от равновесных условий. Он сформулировал критерии возникновения инверсии населённости в полупроводниках, исследовал процессы генерации оптического излучения и двухфотонного поглощения, впервые изучил релаксационные свойства линии излучения.

Олег Николаевич работает в ФИАН 63 года. С 1972 по 1979 г. был заместителем директора ФИАН, с 1994 по 2004г. — директором ФИАН, с 2004 по 2010 г. — руководителем Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова ФИАН, с 2011 г. по настоящее время — главным научным сотрудником ФИАН.

С начала работы в ФИАН Крохин активно включается в работу под руководством Н.Г. Басова по исследованиям возможностей распространения принципов работы мазеров на оптический диапазон, что в будущем приведет к созданию лазеров.

В 1961 году О.Н. Крохин совместно с Н.Г. Басовым и Ю.М. Поповым впервые обосновал возможность создания инжекционных лазеров, ставших основными элементами в реализации оптической связи и памяти, оптической обработке информации, эффективной накачке мощных твердотельных лазеров.

В 1962 году Н.Г. Басов и О.Н. Крохин высказывают смелую идею о возможности осуществления термоядерного синтеза при нагреве мишени излучением лазера. Это положило начало новому мощному научно-техническому направлению в физике — лазерному термоядерному синтезу (ЛТС).

Вместе с Н.Г. Басовым О.Н. Крохин был инициатором создания первых мощных лазеров для ЛТС. Благодаря лазерным установкам "Кальмар" и "Дельфин", позволившим осуществить сжатие термоядерных мишеней, до 80-х годов ФИАН был одним из мировых лидеров в области ЛТС.

Олегу Николаевичу Крохину принадлежит большой цикл исследований процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом. В результате проведения этих работ были разработаны специальные лазерные системы, в том числе комплекс методик и аппаратура для получения изображений быстропротекающих процессов. Эти методики обладают высоким временным и пространственным разрешением и находят в настоящее время широкое применение в различных областях исследований. За работы по взаимодействию лазерного излучения с веществом О.Н. Крохин в составе авторского коллектива в 1981 г. был удостоен Государственной премии СССР.

Академик Крохин — один из основоположников прикладного использования лазерного излучения, в частности применения лазеров в медицине. Разработанный им совместно с другими учеными метод остановки массивных желудочных кровотечений с применением эндоскопической техники впервые осуществлён в 1976 г. и широко внедрён в практику.

О.Н. Крохин является руководителем признанной научной школы в области квантовой радиофизики и физики плазмы. Среди его учеников свыше 30 кандидатов и докторов наук. Крохин внёс весомый вклад в подготовку новых поколений ученых и инженеров, в развитие физического образования в нашей стране.

Источник информации и фото: отдел по связям с общественностью ФИАН

Разместила Наталья Сафронова

https://scientificrussia.ru/articles/ubilej-akademika-on-krohina

| 13.03.22 | 13.03.2022 Сетевое издание «Terrnews.com». Российские учёные открыли сверхмассивную двойную чёрную дыру |

Российским ученым удалось найти сверхмассивную чёрную дыру, которая имеет двойную структуру. Открытие сделано при участии космического проекта «Радиоастрон», а результаты опубликованы в издании The Аstrophysical Journal.

Международная группа учёных, в том числе и из Астрономического центра ФИАН, поддерживаемого Роскосмосом, изучила двойную сверхмассивную черную дыру, которая расположена в галактике от ОJ 287. Открытие было сделано в рамках космического проекта «Радиоастрон». Стоит отметить, что сверхмассивная выделяет, как квазары, так и базары. Они неразрывно связаны между собой и гигантский пылесос втягивает в себя абсолютно всё, что их окружает, в том числе газ и пыль.

Вокруг чёрной дыры образуется аккреционный диск, который светится из-за столкновения с присутствующими поблизости материалами. Выделяются струи плазмы и релятивистские джеты. Ученых галактика ОJ 287 привлекала тем, что в ней находится две сверхмассивные черные дыры. Причём вторая вращается вокруг первой. Её диск раз в 12 лет входит в орбиту первой.

На сегодняшний день эта система является единственной подобного рода. Ученым удалось сформировать радиотелескоп виртуального типа, размер которого превышает диаметр Земли больше чем в 15 раз. Конечно, изображение получились очень детализированым. Специалистам удалось выявить, что базар очень изогнут. Это подтверждает факт присутствия именно двух чёрных дыр.

Александр Пушкарёв, соавтор исследования, работающий в Крымской астрофизической лаборатории, отметил, что учёные, благодаря этому открытию смогли продвинуться еще на один шаг в изучении морфологии релятивистских гаджетов. Они подтвердили роль магнитных полей в их запуске и получили подтверждение наличия двух смежных массивных чёрных дыр, которые расположены в галактике ОJ 287.

Источник: iopscience.iop.org

| 12.03.22 | 12.03.2022 Федеральное агентство новостей (ФАН). Российское оборудование позволило доказать существование двойной сверхмассивной черной дыры |

pixabay.com/PD

Новые доказательства наличия двойной сверхмассивной черной дыры обнаружила международная группа ученых в сотрудничестве с российскими специалистами.

Сообщается, что два космических объекта находятся в самом центре галактики OJ 287, которая удалена от Земли на 5 млн световых лет. Менее массивная черная дыра вращается вокруг своего компаньона и дважды проходит через его аккреционный диск каждые 12 лет.

Изучить эти космические объекты помогла 10-метровая орбитальная антенна «Спектр-Р», которая находится в составе наземных сетей РСДБ проекта «Радиоастрон». С ее помощью ученые смогли сформировать виртуальный радиотелескоп размером в 15 раз больше Земли, сообщает «Смотрим.RU».

Подобное космическое явление является единственным известным человеку. От России в научных изысканиях принимали участие специалисты из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, МФТИ и Крымской астрофизической обсерватории. Результаты исследования опубликованы в издании The Astrophysical Journal.

Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Это вполне удастся сделать, если «сильно поднапрячься», считает он.

| 12.03.22 | 12.03.2022 inforeactor.ru. Российские ученые получили доказательство существования двойной сверхмассивной черной дыры |

pixabay.com/PD

Данные о двух черных дырах в галактике OJ 287 были получены российскими учеными при участии космического проекта «Радиоастрон», который осуществляется при поддержке Роскосмоса.

Черные дыры в далекой галактике расположены настолько близко друг к другу, что меньшая каждые 12 лет проходит сквозь диск горячего газа большей дыры. Галактика OJ 287 обладает блазаром, которое выбрасывает релятивистские джеты в сторону Земли. Эти гигантские струи плазмы связаны с черной дырой. Точный механизм формирования джетов пока неизвестен.

Эта система — единственная двойная сверхмассивная черная дыра, известная на сегодняшний день. Наблюдая за небесным объектом через супермощный аппарат, ученые установили, что джет блазара сильно изогнут, это подтверждает, что речь идет именно о двойной черной дыре. Описание исследование напечатано в известном научном издании The Astrophysical Journal.

| 10.03.22 | 10.03.2022 Сетевое издание Смотрим. Российские учёные открыли самую тесную двойную чёрную дыру |

ИЛЛЮСТРАЦИЯ R. HURT (NASA/JPL)/ ABHIMANYU SUSOBHANAN (TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH).

Этот рисунок иллюстрирует прохождение малой чёрной дыры через аккреционный диск большой

Две чёрные дыры в центре галактики OJ 287 расположены так близко друг к другу, что меньшая "соседка" каждые 12 лет проходит сквозь диск горячего газа, окружающий её компаньона.

Международная группа учёных в сотрудничестве со специалистами из ряда российских университетов получила новые доказательства наличия двойной сверхмассивной чёрной дыры в галактике OJ 287.

Новые данные были получены при участии космического проекта "Радиоастрон", который возглавляет Астрокосмический центр ФИАН и осуществляется при поддержке Роскосмоса.

Галактика OJ 287 находится на расстоянии пяти миллиардов световых лет от Земли. Она обладает блазаром — активным галактическим ядром, которое выбрасывает релятивистские джеты. Это гигантские струи плазмы, вырывающиеся из центра галактики, исходящие в сторону наблюдателя с Земли.

Как и квазары, блазары связаны со сверхмассивной чёрной дырой, которая словно гигантский пылесос собирает на себя окружающее вещество, пыль и газ.

Когда вещество падает на чёрную дыру, оно нагревается из-за столкновений с уже присутствующим поблизости материалом. В результате этого процесса вокруг чёрной дыры образуется светящийся на всех длинах волн аккреционный диск.

При этом в двух противоположных направлениях из центральной области блазара вырываются струи плазмы, также известные как релятивистские джеты. Точный механизм их формирования всё ещё остаётся неясным.

Однако OJ 287 привлекает учёных не только этим. В её центре находится не одна, а целых две сверхмассивные чёрные дыры!

К тому же вторая (менее массивная) вращается вокруг первой, дважды пронзая её аккреционный диск каждые 12 лет.

Эта система является единственным на сегодняшний день известным представителем тесной двойной сверхмассивной чёрной дыры.

Открытие было сделано благодаря методу радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ). Этот принцип был предложен советскими учёными Леонидом Матвеенко, Николаем Кардашёвым и Геннадием Шоломицким в середине 1960-х годов.

Он заключается в одновременном наблюдении объекта на небе с помощью разных телескопов. Синхронизация сигнала с каждой антенны позволяет восстанавливать изображения далёких астрофизических объектов с высочайшим угловым разрешением. Такое же разрешение мог бы обеспечить лишь телескоп размером с Землю. Или даже крупнее.

Сформировать виртуальный радиотелескоп размером в 15 раз больше Земли учёным удалось при участии 10-метровой орбитальной антенны "Спектр-Р", находящейся в составе наземных сетей РСДБ проекта "Радиоастрон".

Конечные изображения получились настолько детализированными, что с таким разрешением можно было бы увидеть с Земли монету в один рубль на поверхности Луны.

Анализ полученных снимков показал, что джет блазара сильно изогнут, и это подтверждает, что исследователи наблюдают именно двойную чёрную дыру.

Лишь находящийся поблизости объект с мощной гравитацией (другая чёрная дыра) может "перетянуть на себя" гигантскую струю плазмы, вырывающуюся из центра блазара.

Наблюдения в поляризованном свете позволили определить линии магнитного поля внутренней части струи и подтвердили её тороидальную форму. Также авторы работы выяснили, что начало джета пронизано спиральным магнитным полем.

"Эти результаты помогли нам продвинуться ещё на один шаг в расширении наших знаний о морфологии релятивистских джетов вблизи центральной машины [центра блазара – прим. ред], подтвердить роль магнитных полей в запуске джетов. Мы получили новые указания на двойную систему сверхмассивных чёрных дыр в сердце OJ287", – заключает соавтор исследования профессор РАН Александр Пушкарёв из Крымской астрофизической лаборатории.

От России в исследовании принимали участие учёные из Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, Московского физико-технического института и Крымской астрофизической обсерватории.

Открытие описано в работе, опубликованной 19 января 2022 года в известном научном издании The Astrophysical Journal.

Ранее мы писали о том, что двойная чёрная дыра была обнаружена в рекордной близости от Земли, а ещё мы рассказывали об уникальной чёрной дыре в соседней галактике.

Также мы сообщали о происхождении загадочных пузырей, исходящих из центра Млечного Пути, и о первой чёрной дыре, блуждающей по Галактике.

https://smotrim.ru/article/2687439