Тематику VIII Международного симпозиума по когерентному оптическому излучению полупроводниковых соединений и структур я восприняла как не поддающуюся переводу на язык, понятный даже читателям «Поиска». Но организаторы форума не согласились, указав на секцию, где собирались обсуждать новые способы борьбы с ковидом. Плюс несколько работ поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований. Из-за того, что участвовали в семинаре специалисты из разных стран, о проекте РФФИ №20-04-60292 сотрудница ФИАН Анастасия Фроня сообщала на английском языке. Речь шла о применении лазеров и светодиодов для уничтожения на любой поверхности вирусов и бактерий, вызывающих опасные инфекции. Конкретно – о разработке новых технологий, которые можно использовать для обеззараживания от ковида помещений на вокзалах, в аэропортах, салонах самолетов, круизных лайнеров, торговых центрах в присутствии большого числа людей.

Звучит, согласитесь, фантастически, ведь мы скоро два года как ходим в масках, с флаконами санитайзеров в сумках, среди пиктограмм, призывающих дистанцироваться друг от друга где только мыслимо. А тут такие простые вещи!

Подробности рассказала руководитель лаборатории радиационной биофизики Физического института им. Лебедева РАН профессор Ирина ЗАВЕСТОВСКАЯ:

– Нацеленность работы, поддержанной РФФИ, была сугубо практическая: подобрать режимы инактивации коронавируса на любых поверхностях, используя для этого ультрафиолетовое излучение. Известно, что оно бывает для млекопитающих совсем вредное и пограничное, – годится для дезинфекции помещений, но при эвакуации из него людей и животных. Идея была найти в безопасной для человека области ультрафилетового излучения параметры воздействия, губительные для вирусов, бактерий, но не вредные для человека, то есть подобрать средства неспецифической профилактики накопления и распространения инфекций в окружающей среде. Шанс достичь желаемого результата мы увидели потому, что в мире появились производства, способные изготавливать мощные светодиоды ультрафиолетового излучения, что называется, под заказ. Работа идет в ФИАН совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф.Гамалеи, от которого на симпозиуме выступал руководитель Референс-центра коронавирусной инфекции Владимир Гущин. Команда НИЦЭМ совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ нашла приборный метод определить опасную концентрацию коронавируса в помещении – присутствие вируса в воздухе, например, на вокзалах или салонах самолетов, находящихся в рейсе. Когда полет длится несколько часов, а среди пассажиров оказался больной, может, еще сам не знающий об этом, но уже выделяющий вирус, как спасти ситуацию? Определив опасность, прибор дает сигнал, и экипаж включает ультрафиолетовые лампы. Работая в безопасном режиме, они автоматически обрабатывают своим излучением все поверхности прямо в присутствии пассажиров, не нанося им вред. Такая вот перспектива.

– А что это за лампы и светодиоды?

– Излучающие волны ультрафиолетового света в диапазоне 320-420 нанометров, они годятся для эрадикации и инактивации вирусов и бактерий. В проекте было много чисто «лазерной» работы: подбор деталей, монтаж, составление регламента воздействия, закупка, испытания…

– Лазеры отечественного производства использовали?

– Не только. Дело в том, что лазеры на 300-340 нм – преимущественно зарубежные, сложны в изготовлении и применении, а вот на 365 нм – российские. И они дали отличные результаты на бычьем коронавирусе (прототип мучающего человечество ковида). Для биолога правильный результат, когда вирус инактивирован. Но для меня как физика результаты станут надежными, когда выясним механизм уничтожения ультрафиолетом COVID-19. Сейчас наступает этап проекта, когда наши светодиоды будут облучать коронавирус в «красных» зонах НИЦЭМ, которые, кстати, переполнены разными экспериментами. Ученые активно вступили в схватку с ковидом. Но у нас в России всего три лаборатории с «красными» зонами, в которых разрешено работать с патогенами самой высокой опасности. Появляются все время новые штаммы COVID-19, тем не менее подошел наш черед. Надо разобраться, что происходит с РНК, белками. Для составления цельной картины и конкретных методик нужно продолжать работу.

Второй проект «Разработка метода фотодинамического воздействия, направленного на предотвращение синдрома активации макрофагов при коронавирусной инфекции» представлял доктор наук из ИОФ РАН Виктор ЛОЩЕНОВ. Среди авторов исследования – сотрудники ИОФ РАН, МИФИ, Института кластерной онкологии им. Л.Л.Левшина (Сеченовского Университета), НИИ медицинской приматологии (Адлер). Основа работы – знание, что существуют фотосенсибилизаторы, способные инактивировать не только коронавирус, но и иммунные клетки (в частности, макрофагов), которые участвуют в различных воспалительных процессах, причем как на стороне организма, так и на стороне патогенов.

– В ИОФ РАН несколько лет ведется проект, тоже поддержанный РФФИ, где при создании технологии лечения рака мозга ученые изучают функции макрофагов и моноцитов, вовлеченных в процесс развития опухоли. Было известно, что они могут как бороться с развитием опухоли, так и способствовать ее прогрессированию. Оказалось, что и при заболевании коронавирусом эти клетки играют важную роль. Одной из функций макрофагов является ликвидация клеток, подающих сигнал на апоптоз (программируемая гибель). Клетки, пораженные вирусом, могут подавать схожие сигналы, что приводит к их уничтожению макрофагами вместо восстановления, – рассказал Виктор Борисович. – Как остановить этот процесс? Мы выяснили, что чрезмерную активность макрофагов можно утихомирить метиленовым синим (МС) – веществом, не первый век известным в народе как синька, а медикам – как антидот при отравлениях угарным газом, как лекарство при терапии болезней Альцгеймера и Паркинсона. Применять МС удается без побочных эффектов.

– Метиленовый синий – уникальный препарат с интересной физикой, химией и биологией, но использовать его надо в очищенном виде и определенной концентрации, – уточняет Виктор Борисович. – Часто больные ковидом погибают не от вируса, а от суперактивности иммунокомпетентных клеток, преимущественно моноцитарного типа. Начинается все с того, что вирус блокирует метаболизм пораженных ковидом клеток, организм начинает воспринимать их как мертвые и активирует макрофаги на их уничтожение. Причем, когда макрофагов накапливается много, они начинают поедать даже практически здоровые клетки. Возникает лавинообразный процесс – цитокиновый шторм. Однако мы знали, что некоторые фотосенсибилизаторы, избирательно накапливаясь в моноцитах и макрофагах, под действием света могут дезактивировать или менять поляризацию макрофагов, и те перестают работать убийцами. В ИОФ РАН выяснили это еще года четыре назад и совместно с немецкими исследователями опубликовали данные в высокорейтинговых журналах. А когда прокатилась первая волна пандемии COVID-19, получили сведения, что 2,5 тысячи пациентов во Франции, принимавших МС для реабилитации после химиотерапии по 1 мг на кг массы тела, не заболели коронавирусом.

– Так что, можно просто пить метиленовый синий, продающийся в аптеках дешевле 8 рублей за грамм, и зараза будет не страшна?

– Не все так просто. Метиленовый синий запустит кислородный обмен клеток, заблокированный вирусом, дыхательная цепь восстановится, и ткань или орган начнут нормально функционировать. Это является особенно важным, так как нарушение работоспособности таких тканей, как эндотелий сосудов, является серьезной причиной различных постковидных синдромов. Так вот, когда мы видим, что развиваются постковидные нарушения, мы даем МС и добавляем облучение, которое помогает, с одной стороны, дезактивировать вирус за счет фотодинамического эффекта, с другой – ослабить аутоиммунную реакцию на здоровые или практически здоровые клетки, а также восстановить нормальное функционирование дыхательной цепи клеток.

Другой важный аспект, обеспечивающий терапевтический эффект от приема МС, связан с восстановлением сатурации. Вирус, взаимодействуя с гемоглобином эритроцитов, конкурирует с ними за железо и может превращать гемоглобин в метгемоглобин, который не способен переносить кислород. Наступает критическое падение сатурации – нехватка кислорода в крови – что приводит к смерти пациента. Метиленовый синий как раз восстанавливает метгемоглобин до оксигемоглобина (данное свойство используется при лечении отравлений угарным газом при помощи МС), но, правда, работает так только в правильных концентрациях, в излишних может дать обратный эффект.

– Вы проводили клинические исследования?

– Конечно. Нам надо было определить, какая нужна концентрация МС в организме. И тут вышла работа китайских исследователей, которые показали, что в плазме крови при концентрации МС 1 мг на литр вирус погибает даже без действия света. Мы посчитали, что для того, чтобы лечить, нам нужно поддерживать концентрацию в районе 1 мг на 1 кг веса пациента. Вводили себе такую концентрацию и смотрели, как МС выводится с мочой, – это основной выход. Примерно трое суток в моче концентрация МС держится на нужном уровне (0,7-1,5 мг на кг веса), следовательно, он работает даже без облучения светом. На четвертый день надо принимать очередную дозу. Это подтвердили клинические испытания.

Далее. Входные ворота для вируса – носоглотка, поэтому были приобретены специальные ингаляторы, при помощи их мы орошали МС поверхность ротоглотки, носа, чтобы было можно дезактивировать вирус на старте. Потом-то SARS-CoV-2 уйдет в легкие – не достанешь.

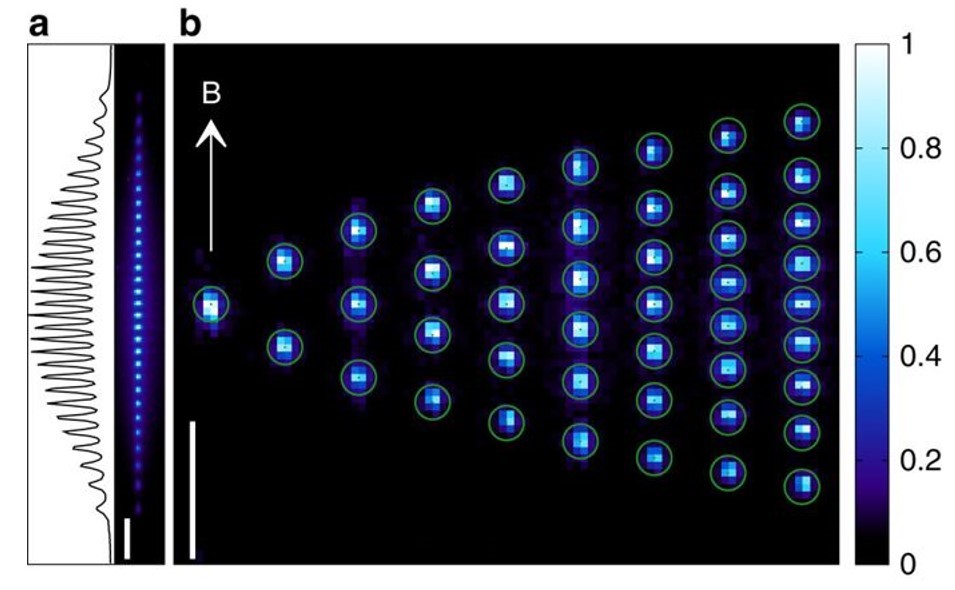

Для лечения тяжелых пациентов в рамках клинического исследования в «красной» зоне после введения МС добавляли облучение спины больного дозами света красного диапазона спектра.

– Почему? Что вас подтолкнуло к таким манипуляциям?

– Облучение красным светом позволяет существенно ослабить цитокиновый шторм. Причем моноциты, макрофаги и оставшиеся вирусы дезактивируется очень быстро, снижается степень поражения легких по типу матового стекла. Легочная ткань восстанавливается. Правильное облучение – великая сила, у открытого огня вблизи камина или костра очень полезно сидеть.

– Вы разве не синим светом облучали?

– Нет, синий свет проникает неглубоко, смысла нет, а вот красный работает хорошо и совпадает с максимумом поглощения МС. Облучали пациентов, у которых поражение легких доходило до 75%, за два месяца процедуру сделали 50 больных. Кроме лечения пациентов делали профилактику ухаживающим за ними медикам и родственникам. Эффективность – 100%. До нашего лечения сатурация – 92, после (через 12 часов) – 95, а всего через сутки – 97. Но на официальные клинические исследования с очень сложными больными, у которых поражение легких доходило до 80-90%, мы не смогли получить разрешение из-за технических сложностей, возникающих при эндоскопическом облучении легких. Плюс до клинических испытаний на людях нам требовалось опробовать нашу технологию на обезьянах.

– Зачем? Для оценки накопления МС в органах и тканях наиболее сильно подверженных атаке вирусов и впоследствии макрофагов?

– Конечно. Потому мы и обратились за помощью в Институт приматологии в Адлере и провели исследования на гамадрилах, которые по строению очень близки человеку. После ковида страдают обоняние, слух, наблюдается расстройство когнитивной деятельности мозга. Мы посмотрели, в каких органах более всего при лечении накапливается, прячется вирус, где ему удобно скрываться от правильного иммунитета и как мы на эти ткани, органы можем воздействовать, чтобы избавить организм от постковидных осложнений.

Нашли, что МС в достаточной степени накапливается в тканях, наиболее подверженных вирусной атаке.

– Виктор Борисович, какая реакция российских фармакологов на метиленовый синий?

– Из аптек он пропал. Флакон 22 рубля стоил (сейчас – порядка 100 рублей), хватает на три дозы примерно, а на Западе МС очень дорогой – 300-400 евро одна доза. В России стоимость МС очень низкая, и ни у одной фармкомпании нет охоты браться за такой бизнес, когда стоимость вакцин – тысячи рублей. Но все, кто пользовались этой технологией, ни разу не жаловались на побочные эффекты. Только слова благодарности и от выздоровевших, и от врачей.

Елизавета Понарина