Потенциально подобное открытие могло бы буквально изменить мир, однако на деле разработка оказалась не тем, что ожидали ученые.

Москва, 9 авг - ИА Neftegaz.RU. Российские ученые провели эксперимент по созданию сверхпроводника LK-99, который являлся объектом исследования корейских коллег. В результате исследования было выяснено, что этот материал на самом деле не обладает свойствами сверхпроводимости, а ведет себя как изолятор.

Об этом сообщили ученые из Физического института им. П. Лебедева

РАН (ФИАН) Газета.ру.

Будем разбираться.

В июле 2023 г. корейские исследователи опубликовали работу о создании сверхпроводника LK-99, утверждая, что он функционирует при комнатной температуре.

Это вызвало огромный интерес в СМИ и социальных сетях.

Сверхпроводник ЛК-99

- название образовано от инициалов первооткрывателей Сукбэ Ли и Джи-Хун Ким и года открытия (1999);

- поликристаллическое соединение серо-черного цвета;

- получается в результате легирования меди свинец - апатит;

- Корейский университет ведет исследования материала, как потенциального сверхпроводника, начиная с 1999 года;

- предполагалось, что это температурный сверхпроводник с нулевым сопротивлением и эффектом Мейснера при температуре до 127 ° C при атмосферном давлении.

Лаборатории ряда стран мира пытались воспроизвести работу и смогли достичь первоначальных результатов в течение нескольких недель, поскольку процесс производства материала относительно прост.

Ученые заявили о том, что LK-99, полученный ими, обладает свойствами сверхпроводника при комнатной температуре и нормальном давлении.

Это означает, что он способен пропускать электрический ток без сопротивления, потерь и нагрева.

Но предложенный процесс синтеза дал разные результаты:

- кто- то наблюдал частичную левитацию, аналогичную той, о которой сообщалось в оригинальной статье, но обнаружили диамагнетизм, а не сверхпроводимость;

- большинство авторитетных лабораторий, пытавшихся воспроизвести работу оригинальной статьи, пришли к выводу, что это не сверхпроводник.

Если бы это открытие было подтверждено, оно имело бы огромное значение во всех отраслях промышленности, связанных с электроникой, и возможно даже привело бы к присуждению Нобелевской премии по физике или химии авторам исследования.

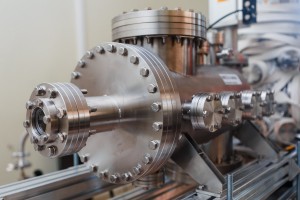

В настоящее время все сверхпроводники требуют либо охлаждения жидким азотом или гелием, либо давления в миллионы атмосфер.

Это условие требует дорогостоящего и сложного оборудования, поэтому сверхпроводники используются только в некоторых высокотехнологичных устройствах, например, в аппаратах МРТ.

Сверхпроводники работают, проводя электрический ток с 0 сопротивлением, отбрасывая магнитные поля.

Если технология верна, ее можно использовать для создания чистой энергии без использования ветра, солнца или водорода.

Но в прошлом уже были ученые, заявлявшие, что открыли сверхпроводник комнатной температуры, и эта технология так и не оправдалась.

Это объясняет, почему так много скептицизма вокруг заявлений корейской группы.

Особенно важно то, что LK-99 является доступным материалом, который можно синтезировать из распространенных сырьевых компонентов в обычной химической лаборатории.

LK-99 имел все шансы заменить медь во многих бытовых приборах.

Такое развитие событий позволило бы, например, устранить потери в электросетях, создать гораздо более мощные и компактные электродвигатели, существенно снизить стоимость аппаратов МРТ, а также сделать магнитоподвесные поезда, такие как маглевы, обычным явлением.

Научное сообщество отнеслось к заявлению корейских ученых с крайним скепсисом.

Что сделали российские физики

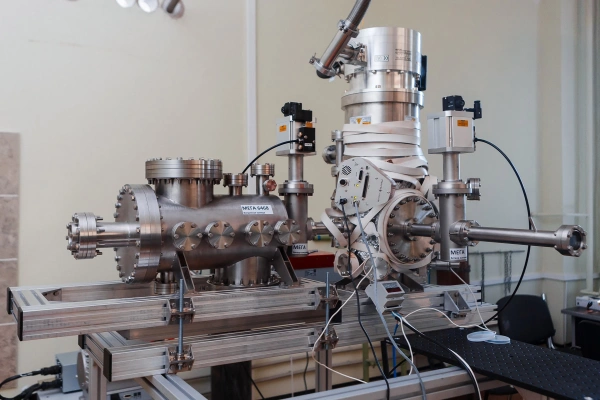

Чтобы проверить результаты исследования, российские физики из ФИАН решили повторить эксперимент по синтезу LK-99, как было описано в статье.

- при попытке повторить описанную в статье методику, ученым столкнулись с проблемой - получалось вещество с другой формулой;

- пришлось разделить эксперимент на 2 ветви:

- в первом случае следовали точно рецепту,

- во втором - модифицировали его, чтобы получить нужную формулу;

- в итоге были синтезированы 2 схожих образца материала;

- результат измерений: ни один из синтезированных образцов не обладает свойствами сверхпроводимости:

- при комнатной температуре они ведут себя как изоляторы, не проводя электрический ток,

- их сопротивление даже увеличивается при охлаждении,

- образцы не реагируют на магнитное поле.

Результаты ученых, которым якобы удалось создать уникальный сверхпроводник, также объявили недействительными в Корейском обществе сверхпроводимости и криогеники (KSSC).

Об этом сообщили местные СМИ.

Для проверки утверждений исследовательского центра квантовой энергии (Quantum Energy Research Center - QERC) о сверхпроводимости соединения LK-99, состоящего из свинца, меди, фосфора и кислорода, при комнатной температуре и атмосферном давлении, KSSC организовало специальный комитет.

После изучения результатов, предоставленных KSSC, в QERC также пришли к выводу, что LK-99 не обладает нулевым сопротивлением и не проявляет эффекта Мейснера, который характерен для сверхпроводников.

Движение образца, показанное в эксперименте QERC, можно получить с использованием материалов, не обладающих сверхпроводимостью.