По мнению разработчиков, это позволит проводить раннюю диагностику злокачественных новообразований.

Используя молекулы жира, содержащиеся в клеточных мембранах человека, российские ученые разработали метод, позволяющий неинвазивно выявлять рак кожи с помощью лазеров с точностью около 95%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Российского национального научного фонда (РНФ).

Благодаря высокой чувствительности предложенный подход может быть использован в медицинской диагностике и позволяет выявлять рак кожи на ранних стадиях". В дальнейшем мы планируем усовершенствовать этот метод и повысить частоту обнаружения рака, анализируя спектры, полученные при совместном облучении лазерами с разными длинами волн", — сказала Елена Римская, научный сотрудник Института физики РАН (ФИАН).

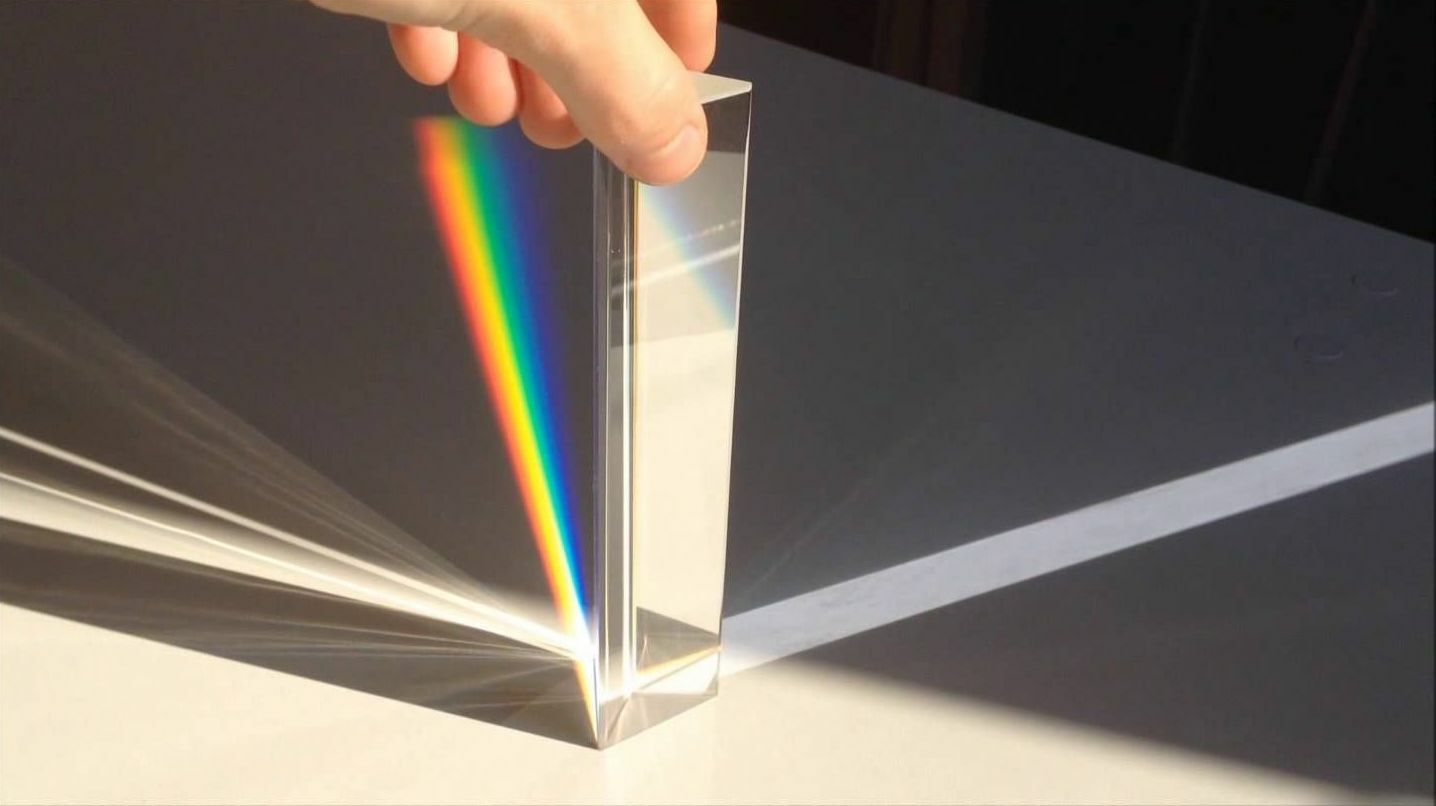

Римская и ее коллеги разработали метод, изучив взаимодействие здоровых и раковых клеток кожи с лазерным излучением разной длины волны. Использовались два типа раковых клеток: базальноклеточные опухоли и плоскоклеточные карциномы. Это наиболее распространенные виды рака кожи, которые возникают под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения.

Ученые обнаружили, что здоровые и опухолевые клетки по-разному рассеивают лазерное излучение, что отражается на их спектральной структуре. Затем было установлено, что это различие связано с изменениями в составе оболочки раковой клетки, в частности, с составом жировых молекул — липидов, лежащих в основе клеточной мембраны

По мнению авторов, это позволит неинвазивно выявлять опухоли, облучая кожу пациента лазером и наблюдая за изменением спектра рассеянного излучения. Предварительные испытания показали, что такой подход позволяет обнаружить даже относительно небольшие скопления обоих типов раковых клеток в коже пациента с 95% точностью.

Этот вид скрининга не требует больших затрат и специализированного оборудования. Авторы считают, что таким образом можно выявить большое количество раковых заболеваний кожи на ранней стадии развития и тем самым значительно снизить смертность от рака кожи.

Рак кожи является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований: По статистике ВОЗ, ежегодно он выявляется у 2−3 млн. человек, в основном в виде немеланомных опухолей — базально-клеточной и сквамозно-клеточной карциномы. Если рак кожи выявляется и лечится на ранних стадиях, то шансы на выживание очень высоки, но если лечение не начато вовремя, то шансы снижаются.

https://cellspace.ru/news/tpost/g7vvhbj0k1-v-rossii-razrabativaetsya-lazernaya-chuv