СМИ о нас

| 25.05.23 | 25.05.2023 ТАСС. На космической обсерватории «Гамма-400» планируют исследовать темную материю во Вселенной |

Как заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, программа находится на стадии согласования

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) решает судьбу космической обсерватории "Гамма-400", нацеленной на исследование гамма-излучения во Вселенной. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН Лариса Лихачева.

"Академия наук сейчас решает вопрос, <…> в каком виде "Гамма-400" будет продолжаться, потому что эскизный проект закончен, в федеральной программе до 2025 года деньги на следующий этап, на разработку РКД (рабоче-конструкторской документации) не заложены", - сказала Лихачева. По ее словам, сейчас в РАН активно обсуждают, какие работы по проекту войдут в Федеральную космическую программу 2026-2036 годов.

Как сообщил в конце апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, научная космонавтика является малой частью Федеральной космической программы после 2025 года. Тем не менее, по его словам, программа пока находится на стадии согласования, и еще рано говорить о том, в каком приоритете будут реализованы ее аспекты.

"Гамма-400" - космическая обсерватория, предназначенная для исследования высокоэнергетического гамма-излучения в космосе и получения данных для изучения природы темной материи во Вселенной. Над проектом работают ФИАН, ИКИ, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, а также Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина занимается разработкой спутниковой платформы "Навигатор", на которой планируется размещать "Гамма-400".

| 25.05.23 | 25.05.2023 РИА Победа РФ. Мысли академиков устремились в космос |

Судьбу космической обсерватории «Гамма-400», направленной на исследование гамма-излучения во Вселенной, решит Российская академия наук (РАН).

«Академия наук сейчас решает вопрос, в каком виде «Гамма-400» будет продолжаться, потому что эскизный проект закончен, в федеральной программе до 2025 года деньги на следующий этап, на разработку РКД (рабоче-конструкторской документации) не заложены», — рассказала заместитель директора Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН Лариса Лихачева.

Сейчас в РАН активно обсуждают, какие работы по проекту войдут в Федеральную космическую программу 2026–2036 годов.

«Гамма-400» предназначена для исследования высокоэнергетического гамма-излучения в космосе и получения данных для изучения природы темной материи во Вселенной.

Над проектом космической обсерватории работают ФИАН, ИКИ, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, а также Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Самарском университете имени Королева разработан программный комплекс для управления спутниками в окололунном пространстве. С его помощью, считают разработчики, удастся повысить надежность космических аппаратов и увеличить срок их эксплуатации.

https://pobedarf.ru/2023/05/25/mysli-akademikov-ustremilis-v-kosmos/

| 25.05.23 | 25.05.2023 Ferra.ru. Дело тёмное: РАН решит судьбу уникальной обсерватории |

Российская академия наук (РАН) в настоящее время решает судьбу космической обсерватории «Гамма-400», которая занимается исследованием гамма-излучения во Вселенной. Финансирование проекта на следующий этап разработки не было предусмотрено в федеральной программе до 2025 года, поэтому академия обсуждает возможности продолжения работы над «Гамма-400». В рамках Федеральной космической программы на 2026–2036 годы также обсуждаются вопросы включения данного проекта.

Космическая обсерватория «Гамма-400» предназначена для исследования гамма-излучения в космосе и изучения тайн тёмной материи. Работы над проектом ведутся несколькими институтами, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН, Институт космических исследований (ИКИ) РАН, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, а также Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Основная цель проекта — расширить наши знания о гамма-излучении и его роли в формировании Вселенной.

Однако финансирование и дальнейшее развитие проекта вызывают определённые вопросы и неопределённость. Решение принимается Российской академией наук, которая обсуждает возможности включения «Гамма-400» в Федеральную космическую программу на более длительный период. Учёные и специалисты в космической области надеются, что проект будет продолжен и сможет продолжать собирать ценные данные о Вселенной, помогая нам раскрыть её тайны и загадки.

| 24.05.23 | 24.05.2023 Коммерсант. Как «разбить» луч света |

Физики научились управлять оптическими свойствами кристалла с помощью «нанорешеток»

Ученые с помощью лазера записали в кристалл фторида кальция «нанорешетки», придающие материалу свойство двойного лучепреломления. Такой тип преломления света, когда один луч, проходя через материал, разбивается на два, используется при создании различных оптических приборов — например, поляризаторов света.

Авторам также удалось регулировать показатель преломления у «нанорешеток», изменяя такие параметры лазерного излучения, как длина волны, длительность и энергия импульсов. Полученные данные помогут усовершенствовать лазерную запись микрооптических элементов в кристаллах, а также устройства, в которых они используются. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

При создании оптических устройств — например, поляризаторов света и голограмм — широко применяется лазерная запись. Этот подход заключается в том, что на прозрачный материал, в частности кристалл, светят лучом лазера, в результате чего в месте взаимодействия света и твердого вещества происходят микро- и наномасштабные изменения — например, в материале перераспределяются атомы, что приводит к изменению показателя его преломления. Однако до сих пор многие детали взаимодействия света и вещества остаются недостаточно изученными, и это существенно ограничивает развитие лазерных технологий.

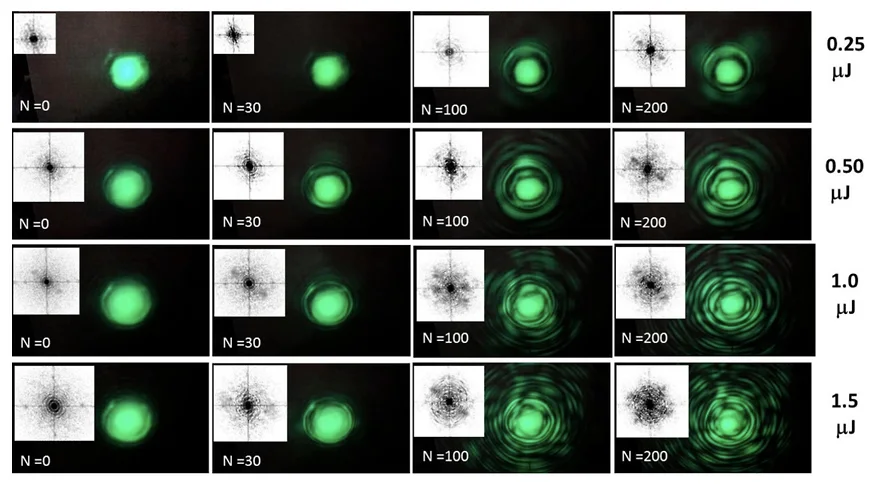

Микроструктура, записанная лазерными импульсами в объеме образца фторида кальция

Группа ученых из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (Москва) и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва) изучила особенности воздействия лазерного излучения на фторид кальция. Этот кристалл часто используется в оптических устройствах ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов, поскольку он прозрачен для этих длин волн, имеет равномерную с точки зрения прохождения света структуру, а также высокую прочность.

Авторы записали в объеме кристалла наноразмерные полосы (в сотни тысяч раз тоньше диаметра волоса), меняя при этом характеристики лазерного излучения: длину волны, длительность и энергию импульсов. Исследование образцов под микроскопом показало, что полученные учеными микроструктуры — «нанорешетки» из полос — достаточно однородны, то есть элементы в них расположены на одинаковом расстоянии. Кроме того, ученые определили, что при лазерной записи изменяется химический состав кристалла в месте его взаимодействия со светом. В образовавшихся под действием излучения «дорожках» преимущественно присутствовали атомы кальция, тогда как фтор оставался по их краям.

Картина распространения света при прохождении ультракоротких лазерных импульсов через образец фторида кальция в зависимости от экспозиции и энергии лазерного излучения

Авторы также показали, что от характеристик используемого при записи лазерного излучения зависят оптические свойства записываемых «нанорешеток». Так, используя лазеры с разной длиной волны, длительностью и энергией импульсов, ученые получили микроструктуры, «разбивающие» луч света на два с разными показателями преломления. Это наблюдение позволит точно контролировать оптические свойства материалов с двойным лучепреломлением, а значит, создавать на их основе устройства и оптические системы с требуемыми для конкретной задачи характеристиками.

«Наше исследование раскрывает некоторые ранее неизвестные детали взаимодействия света с кристаллом фторида кальция. Эти знания будут полезны при создании микрооптических систем — например, поляризационных фильтров,— поскольку запись во флюорите очень легко масштабировать. В будущем мы планируем исследовать особенности лазерной записи в других материалах, в частности в объеме плавленого кварца. Для этого необходимо детально охарактеризовать поведение материала при воздействии света, чем на данный момент активно занимается наша научная группа. Таким образом мы планируем определить общие черты при формировании нано- и микроструктур в процессе прямой лазерной записи в различных материалах. Также мы намерены разработать динамические и статические методы, объясняющие их образование»,— рассказывает Анна Богацкая, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат физико-математических наук, сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН.

Использованы материалы статьи.

https://www.kommersant.ru/doc/5999594| 24.05.23 | 24.05.2023 Нижегородские новости. Как радиоастрономия помогает в изучении Вселенной |

Английский физик Стивен Хокинг писал, что «мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шанс постичь Вселенную. Это делает нас особенными». Современный человек исследует Вселенную с помощью радиотелескопов. О том, что они из себя представляют и как удалось получить первое в мире изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, в Парке науки ННГУ рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом радиоприемной аппаратуры и миллиметровой радиоастрономии ИПФ РАН Игорь Зинченко.

Случайное открытие.

Впервые космическое радиоизлучение было зарегистрировано всего лишь 90 лет назад радиоинженером Карлом Янским. Как это часто бывает в науке, открытие было сделано случайно. Карл Янский работал в телефонной компании Белл и ему было поручено исследовать помехи радиоприема. Он обнаружил, что одна из помех идет из космоса. Короткая заметка об этом сенсационном открытии была опубликована в «Нью-Йорк таймс», но никого из профессиональных астрономов эта информация не заинтересовала. Дело в том, что в то время астрономия была чисто оптической наукой.

Но нашелся энтузиаст Грот Ребер, который на свои средства у себя во дворе построил антенну, чтобы «ловить» космическое радиоизлучение. После ряда неудачных попыток у него это получилось. И, начиная с 40-х годов прошлого века, радиоастрономия начала бурно развиваться.

Современные радиотелескопы используются для приема радиоизлучения небесных объектов в Солнечной системе, Галактике и Метагалактике. Их два основных вида: одиночные и антенные решетки – системы, состоящие из большого количества антенн.

В высоком разрешении.

То, насколько маленькие вещи вы можете видеть, зависит от размера телескопа и длины волны.

Разрешающая способность определяется отношением длины волны к размеру системы. В радиодиапазоне длина волны велика, поэтому «размер» телескопа тоже должен быть большим. «Размер» равен диаметру телескопа для одиночных антенн, и он же равен максимальному расстоянию для решеток.

Стометровая антенна имеет примерно такое же разрешение, как человеческий глаз. Чтобы получить разрешение больше, нужно увеличивать размер системы. Построить антенну размером километр или в сотни метров невозможно – она просто развалится под собственным весом, поэтому и придумали выстраивать много-много антенн в определенном порядке – это и есть антенные решетки. Их размер оценивается по расстоянию между крайними антеннами.

Как работает антенна? Используются зеркала параболической формы. Парабола имеет такое свойство, что она плоский фронт фокусирует в точку – контр-рефлектор, от него волна отражается и попадает в кабину приемника. Современные приемники достаточно сложные устройства. Они нуждаются в охлаждении до очень низких температур.

Также есть радиотелескопы, работающие на коротких миллиметровых волнах. В их числе тридцатиметровый радиотелескоп IRAM в Испании. Именно с его помощью в газовом облаке, окружающем спутник Сатурна Энцелад, были выявлены молекулы метанола (CH3OH). Это первый случай, когда вещество, выделяемое криовулканами (мощными гейзерами) детектировано наземным телескопом.

Все миллиметровые телескопы располагаются в горах. Это связано с тем, что земная атмосфера очень сильно поглощает эти волны и надо подниматься достаточно высоко. Принимающее устройство сложное и охлаждается практически до нуля (четыре градуса Кельвина). Это необходимое условие для того, чтобы приемник работал, так как там используются сверхпроводниковые элементы, и чтобы опять же уменьшить шумы.

Громадная тарелка.

В мире есть несколько стометровых телескопов: один из них в США, другой в Германии. Выглядят они как огромная тарелка диаметром сто метров, внутри которой даже погулять можно.

Самый большой по размерам телескоп недавно построили в Китае – это радиотелескоп FAST. Это тарелка диаметром 500 метров. Он имеет форму не параболы, которая собирает излучение в точку, а сферы, углубление в Земле. Он неподвижный, так как полноповоротную конструкцию таких размеров построить невозможно, но чтобы изменять направления приема, облучатели перемещаются по специальным трассам.

Один из известных радиотелескопов в России – РАТАН- 600 построен в 80-е годы прошлого века. 22-метровый радиотелескоп (РТ-22) недалеко от поселка Симеиз построен в 60-х годах. С его помощью получен целый ряд первоклассных научных результатов, в том числе по исследованию активных ядер галактик и объектов Солнечной системы.

Антенные решетки.

Что касается антенных решеток, то они самые разные. Например, американская система The Very Large Array (VLA) эксплуатируется с 1980 года, состоит из двадцати семи

25- метровых антенн, которые образуют решетку переменной конфигурации.

Антенные решетки могут быть разного диаметра. Большая часть 66 антенн решетки в чилийской пустыне на высоте пять тысяч метров диаметром 12 метров, есть семиметровые. Пустыня Атакама едва ли не самая сухая на Земле, что делает ее излюбленным местом астрономов.

Есть варианты решеток, антенны которых стоят относительно близко друг к другу, но для того, чтобы получить еще лучшее разрешение, их можно расположить на разных континентах (!). Чтобы прием сигнала был в одной фазе, для этого используются стандарты частоты. К слову, одни из лучших стандартов делают в Нижнем Новгороде. Примером такой разбросанной на большое расстояние антенной решетки может быть Very Long Baseline (VLBA). Это десять антенн, расположенных друг от друга по территории США и Канады.

Подобная система есть и в нашей стране. Это «Квазар- КВО» Института прикладной астрономии в Санкт-Петербурге. В систему входят три антенны – одна под Питером, другая – на Северном Кавказе, третья – в районе Байкала.

Заглянуть в черную дыру.

Также есть телескоп горизонта событий – это глобальная система антенн миллиметрового диапазона, которая охватывает весь земной шар. Разрешение, которое достигается с помощью этого телескопа, соответствует тому, как если бы мы на поверхности Луны пытались с Земли разглядеть монетку размером в несколько сантиметров. С помощью этой системы удалось увидеть в том числе тени черных дыр.

Телескоп горизонта событий видит некие функции, которые с помощью методов обработки позволяют получить определенную картинку. С его помощью удалось получить изображение тени черной дыры. Это весьма загадочный объект, который притягивает к себе много чего, в том числе свет. Свет не может выйти из черной дыры, так как гравитация там настолько велика, что все поглощается. Изображение черной дыры – это светящийся круг с темным центром. Выглядит она так в соответствии с понятием «горизонт событий». То есть, это поверхность, за которой в принципе невозможно ничего увидеть. Отсюда и темное пятно в центре.

Кстати.

Телескопы также можно запускать в космос – такие проекты успешно реализуются. В России в 2011 году был запущен и успешно проработал восемь лет радиотелескоп «Радиоастрон» – наземно-космический интерферометр. Есть проект запуска антенны нового поколения «Миллиметрон» («Спектр-М») Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН). Это будет 10-метровый космический телескоп, предназначенный для исследования различных объектов во Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм. Первый режим обеспечит очень высокое угловое разрешение. Возможно, благодаря этому как раз и удастся в ближайшем будущем получить гораздо более резкое изображение черной дыры.

Вопрос дилетанта.

– Радиотелескоп РАТАН-600 построен довольно давно – в 80-е годы. Насколько актуальна информация, которую он получает?

- Радиотелескоп РАТАН-600 остается конкурентоспособным в выполнении обзорных работ. Это неподвижная система. Все то, что проходит через диаграмму направленности, он регистрирует. А задач, которые требуют обзорных исследований, довольно много. В связи с этим радиотелескоп РАТАН-600 очень эффективно используется и выдает хорошие результаты.

| 23.05.23 | 23.05.2023 Научная Россия. Премия Померанчука 2023 - в ФИАНе |

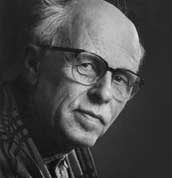

Премия имени И.Я. Померанчука в 2023 году присуждена ведущему научному сотруднику Лаборатории квантовой теории поля Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Аркадию Александровичу Цейтлину.

Профессор Аркадий Цейтлин отмечен за ряд основополагающих результатов в квантовой гравитации и теории струн, которые существенно повлияли на современную физику высоких энергий.

Премия имени И.Я. Померанчука – премия в области теоретической физики. Ежегодно её присуждают двум физикам-теоретикам – одному российскому и одному зарубежному.

В этом году лауреатом также стал профессор Якир Ааронов из Университета Тель-Авива за открытие квантовой топологической фазы, в частности, за эффект Бома-Ааронова, и использование этой фазы в различных областях физики.

Премия Померанчука учреждена в 1998 году, в год 85-летия со дня рождения ученого, а имена лауреатов называются непосредственно в день рождения Исаака Яковлевича – 20 мая.

Отметим, что А.А. Цейтлин стал четвёртым сотрудником ФИАН – лауреатом Премии Померанчука. В 2000 году премию получил Е.Л. Фейнберг, в 2014 – Л.В. Келдыш, а в 2020 - М.А. Василиев.

Информация предоставлена отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/premia-pomerancuka-2023-v-fiane

| 23.05.23 | 23.05.2023 Научная Россия. «Академия сильно укрепила свои позиции». Член-корреспондент РАН Николай Колачевский |

Директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН член-корреспондент РАН Николай Николаевич Колачевский поделился впечатлениями от участия в первом дне Общего собрания РАН.

«Послушав доклад Геннадия Яковлевича Красникова и выступления руководителей страны, можно подвести итоги: с прошлого Общего собрания прошел год, и сегодня мы видим, что академия сильно укрепила свои позиции, очень многое было сделано в плане подготовительных мероприятий. Среди тезисов, с которыми президент РАН выступил сегодня: повышение роли экспертизы РАН, перераспределение акцентов в госзадании, большее вовлечение в приоритетные направления государственной стратегии, а также привлечение молодежи, в том числе работа со школьниками. <…> Я желаю нашим ученым удачи и плодотворной работы».

| 21.05.23 | 21.05.2023 Полит.ру. Человек дня: Андрей Сахаров |

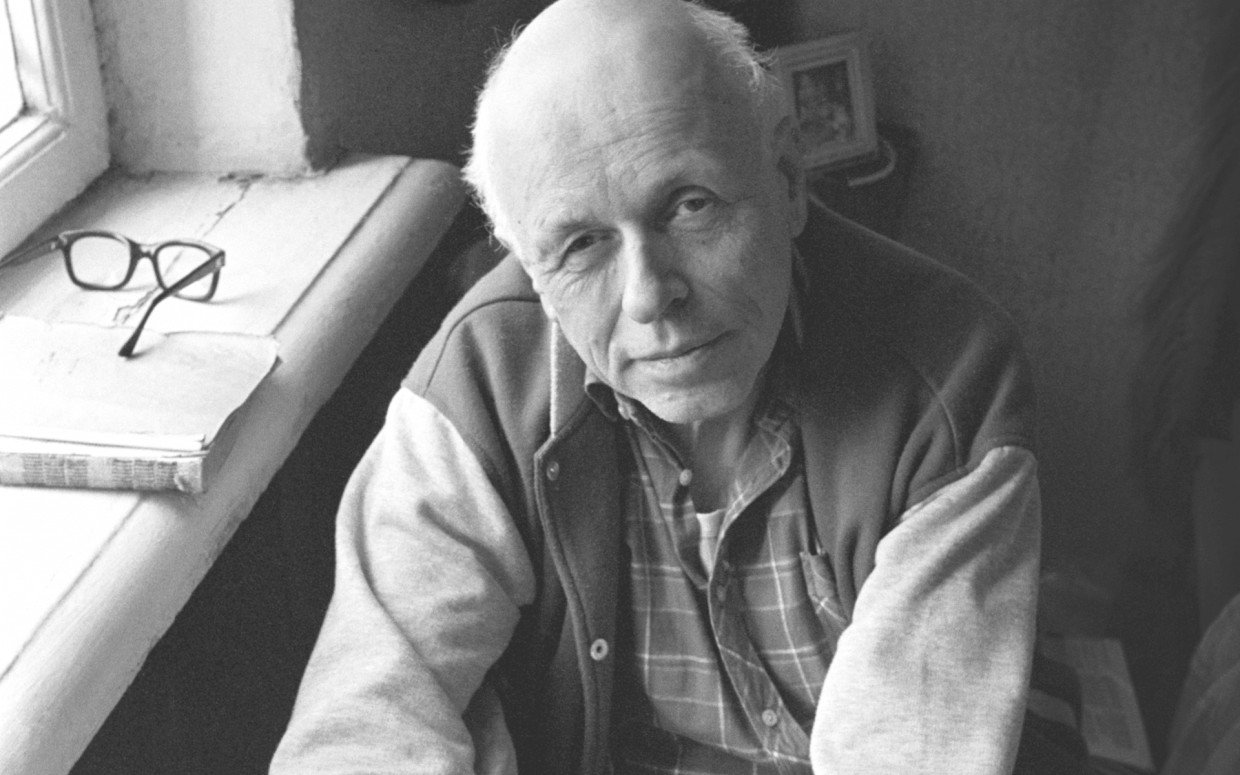

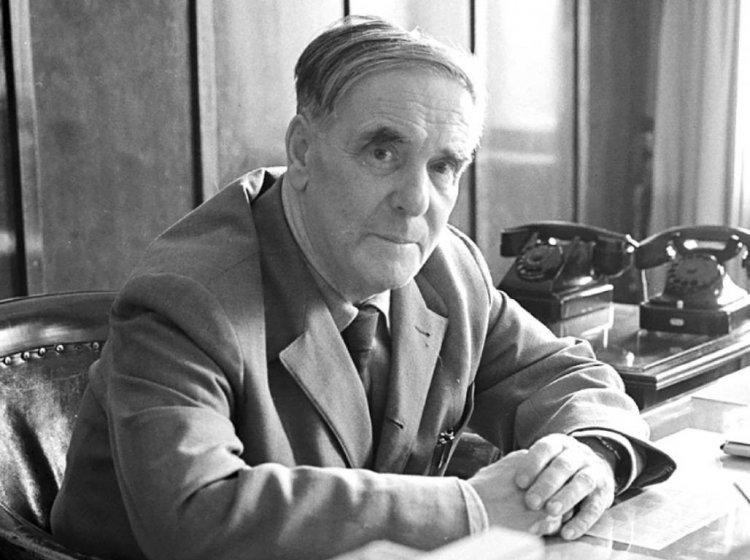

Андрей Дмитриевич Сахаров

21 мая 1921 года родился Андрей Сахаров, создатель советской водородной бомбы и диссидент.

Личное дело

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989) родился в Москве. Его отец, Дмитрий Иванович Сахаров, был преподавателем физики, автором известного задачника, мать Екатерина Алексеевна — домохозяйкой.

Начальное образование Андрей Сахаров получил дома, учиться в школу пошел только с седьмого класса. В 9-м классе занимался в школьном математическом кружке при МГУ. По окончании школы в 1938 году поступил на физический факультет МГУ.

После начала войны, летом 1941 года Сахаров пытался поступить в военную академию, но его не взяли по состоянию здоровья. В 1941 году был эвакуирован в Ашхабад. В 1942 году окончил университет с отличием и был по распределению направлен на патронный завод в Ульяновск. На заводе сделал изобретение для контроля бронебойных сердечников и внёс целый ряд других рацпредложений.

В конце 1944 года поступил в аспирантуру Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН), где его научным руководителем стал И. Е. Тамм. Сотрудником ФИАНа Андрей Сахаров оставался до самой смерти.

В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию. По просьбе академика Тамма был принят на работу в Московский энергетический институт (МЭИ), читал там курсы ядерной физики, теории относительности и электричества.

В 1948 году был зачислен в специальную группу и до 1968 года занимался разработкой термоядерного оружия, участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы по схеме, названной «слойка Сахарова».

Одновременно с работой над созданием тероядерной бомбы, Сахаров вместе с Таммом выдвинул в 1950 году идею магнитного удержания плазмы и провел основополагающие расчеты установок по управляемому термоядерному синтезу. Ему принадлежат также идея и расчеты по созданию сверхсильных магнитных полей обжатием магнитного потока проводящей цилиндрической оболочкой. Позднее Сахаров предложил использовать лазерное обжатие для получения управляемой термоядерной реакции. Эти идеи положили начало масштабным исследованиям термоядерной энергетики.

В 1953 году стал доктором физико-математических наук. В том же году в возрасте 32 лет, минуя ступень член-корреспондента, был избран действительным членом Академии наук СССР, став вторым по молодости на момент избрания академиком за всю историю (после С. Л. Соболева).

Уже с середины 1950-х годов Сахаров демонстрировал активную жизненную позицию. В 1955 году подписал знаменитое «Письмо трёхсот» против деятельности академика Т. Д. Лысенко, с конца 50-х выступал за прекращение испытаний ядерного оружия.

К концу 1960-х годов Андрей Сахаров уже являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР.

В 1966 году он подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.

В июне 1968 года в иностранной прессе вышел манифест Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В манифесте шла речь об опасностях термоядерного уничтожения, экологического самоотравления, дегуманизации человечества, необходимости сближения социалистической и капиталистической систем, преступлениях Сталина и отсутствии демократии в СССР. В своем манифесте Сахаров выступил за отмену цензуры, политических судов, против содержания диссидентов в психиатрических больницах. Реакция властей не заставила себя ждать: Сахаров был полностью отстранен от работы на «объекте» и уволен со всех постов, связанных с военными секретами.

В 1970 году Сахаров стал одним из основателей «Московского Комитета прав человека» (вместе с Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе), а в 1971 году обратился к советскому правительству с «Памятной запиской», в которой призывал к общей амнистии всех политических заключенных и к широкой гласности рассмотрения судебных дел, особенно политического характера. Также в записке содержались призывы к свободе информационного обмена и убеждений, полному восстановлению прав выселенных при Сталине народов, принятию законов о свободе для советских граждан выезда из страны и возвращения в нее.

В 1960-х — начале 1970-х годов Сахаров присутствовал на процессах над диссидентами, во время одного из которых в 1970 году в Калуге познакомился с Еленой Боннэр, на которой и женился через два года. Обретя в лице жены единомышленника, еще больше времени и сил стал уделять правозащитной деятельности, что не могло не вызвать недовольства властей. В советской печати начались кампании против Сахарова.

29 августа 1973 года в газете «Правда» было опубликовано письмо членов Академии наук СССР с осуждением деятельности Андрея Сахарова («Письмо 40 академиков»), в котором утверждалось, что ученый окончательно отошел от научной деятельности и «фактически стал орудием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социалистических стран».

Через два дня - 31 августа - в газете «Правда» было опубликовано «Письмо писателей» с осуждением Сахарова и Солженицына, которое подписали более 30 советских писателей, в том числе Константин Симонов, Борис Полевой, Михаил Шолохов.

«Советская пресса начала беспрецедентную, массированную кампанию против академика А.Д. Сахарова. Тема считается столь важной, что все основные газеты ежедневно печатают по нескольку статей, враждебных А.Д. Сахарову, но ни одна из них не познакомила читателей с его выступлениями, вызвавшими эти нападки», - отмечал в своем открытом письме в защиту Сахарова в сентябре 1973 года математик член-корреспондент АН СССР И. Р. Шафаревич. Он призвал советских и иностранных ученых «использовать все свои возможности, все каналы, чтобы защитить А.Д.Сахарова».

В 1975 году Андрей Сахаров написал книгу «О стране и мире». В том же году ему была присуждена Нобелевская премия мира. В ответ на это в советских газетах появились очередные коллективные письма представителей науки и культуры с осуждением политической деятельности Сахарова.

Премию за Сахарова, которого власти не выпустили, получила его жена Елена Боннэр, лечившаяся в это время за границей. Она же и прочитала Нобелевскую лекцию мужа «Мир, прогресс, права человека», в которой Сахаров доказывал, что эти три цели «неразрывно связаны одна с другой» и настаивал на соблюдении свободы совести, свободы печати и доступа к источникам информации, а также выдвинул предложения по достижению разрядки напряженности и разоружения.

В декабре 1979 года и январе 1980 года Сахаров резко выступил против ввода советских войск в Афганистан. Его заявления были напечатаны на первых страницах западных газет. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения советских властей. 22 января 1980 года по дороге на работу ученый был задержан, а затем вместе с женой без суда сослан в Горький (ныне Нижний Новгород). Он был лишён звания трижды Героя Социалистического Труда, а также званий лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий.

В ссылке семья Сахаровых жила под непрерывным наблюдением. У дверей их квартиры постоянно и круглосуточно дежурила охрана, к ним не допускали друзей и родственников.

В Горьком Сахаров провёл три длительных голодовки. Первую, семнадцатидневную — в 1981 году вместе с Еленой Боннэр за право выезда к мужу за рубеж невестки Сахаровых Л. Алексеевой.

Вторую голодовку, длившуюся 26 дней, Сахаров провел в мае 1984 года в знак протеста против уголовного преследования Елены Боннэр, обвиненной в «распространении заведомо клеветнических ложных измышлений, порочащих советский общественный строй».

Третью, самую длительную голодовку, Сахаров провел в апреле-октябре 1985 года за право Елены Боннэр выехать за рубеж для операции на сердце. В общей сумме голодовка длилась 178 дней. В течение этого времени Сахарова неоднократно госпитализировали и подвергали принудительному кормлению.

«26-27 мая применялся наиболее мучительный и унизительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым мясом. Иногда рот открывался принудительно - рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку», - описывал Сахаров свое четырехмесячное заточение в больнице в письме к президенту Академии наук СССР А.П.Александрову.

Разрешение на выезд Боннэр было выдано только в июле 1985 года после письма Сахарова к М.С.Горбачеву, в котором тот обещал сосредоточиться на научной работе и прекратить общественные выступления, если поездка жены будет разрешена.

В течение всего времени горьковской ссылки Сахарова во многих странах мира проходили кампании в его защиту, однако закончилась она только с началом перестройки. 16 декабря 1986 года Горбачев позвонил Сахарову по специально установленному для этого в его квартире в Горьком телефону и объявил об окончании ссылки, заявив: «Возвращайтесь и приступайте к своей патриотической деятельности». Уже через неделю Андрей Сахаров вместе с женой вернулся в Москву.

В 1988 году был избран почетным председателем общества «Мемориал» (после признания иноагентом было ликвидировано), а в марте 1989 – народным депутатом СССР в числе 25 депутатов, которые представляли на съезде Академию наук.

Андрей Сахаров скончался в своей квартире на улице Чкалова 14 декабря 1989 года от внезапной остановки сердца. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Чем знаменит

Андрей Сахаров, ставший легендой еще при жизни – явление мирового масштаба, один из самых выдающихся деятелей XX века. Талантливейший физик-теоретик и конструктор, один из самых молодых академиков АН СССР, получивший это звание в 32 года. «Отец советской водородной бомбы» и лауреат Нобелевской премии мира.

Андрей Сахаров, ставший легендой еще при жизни – явление мирового масштаба, один из самых выдающихся деятелей XX века. Талантливейший физик-теоретик и конструктор, один из самых молодых академиков АН СССР, получивший это звание в 32 года. «Отец советской водородной бомбы» и лауреат Нобелевской премии мира.

При этом не менее велик он был и как человек. По словам Дмитрия Лихачева, Андрей Сахаров был тем праведником, который «может оправдать существование целого народа»: «Не будь его, мы, русские, навеки покрыли бы себя позором. Он один говорил от лица всех нас. Он спас и сохранил наши честь и достоинство, подав голос в защиту людей, преследуемых властями, для которых инакомыслие было тягчайшим государственным преступлением».

До начала 80-х годов имя Сахарова большинство наших соотечественников знали только по кампаниям в советской прессе, в которых лауреат Нобелевской премии мира представлялся человеком, клевещущим на советский государственный и общественный строй и пытающимся «породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства».

Только в конце 80-х годов, став депутатом, Сахаров получил возможность открыто высказывать свои мысли перед широкой советской аудиторией.

«Страна тогда впервые увидела и услышала Сахарова. И за те дни, что проходили заседания съезда, рассыпалась вся клевета, которую в течение ряда лет возводила против Сахарова наша официальная пропаганда», - писал в своих воспоминаниях о Сахарове его коллега по ФИАН Борис Болотовский.

С трибуны съезда Андрей Сахаров на всю страну вновь осудил войну в Афганистане и потребовал отмены в Конституции СССР статьи о руководящей роли партии. При этом его выступления на съезде нередко захлопывались, сопровождались выкриками из зала и свистом со стороны большой части депутатов, которых историк Юрий Афанасьев назвал «агрессивно-послушным большинством».

2 июня 1989 года в зале заседаний семь депутатов с трибуны назвали «провокационной выходкой» интервью Сахарова канадской газете «Оттава ситизен» о судьбе советских военнослужащих в Афганистане, обвинив его в «унижении чести, достоинства и памяти сыновей своей Родины». После этого, по воспоминаниям Юрия Власова, «за ничтожным исключением зал встал, кричал и аплодировал тем, кто с трибуны обвинил Сахарова в клевете». Со съезда велась прямая телетрансляция, и в тот же день Сахаров получил сотни посланий с выражениями поддержки.

В ноябре 1989 года Сахаров представил на съезде проект новой конституции страны, в основу которой были положены защита прав личности и права всех народов на государственность. А уже в середине декабря его не стало. Проститься с Андреем Сахаровым пришли более сотни тысяч людей, его похороны превратились в грандиозную демонстрацию.

Андрей Сахаров до сих остаётся одним из крупнейших моральных авторитетов для российской общественности, нравственным идеалом эпохи. По словам Бориса Альтшулера, его «ненасильственная оппозиция оказалась, в конце концов, сильнее одного из самых насильственных режимов».

О чем надо знать

Над созданием термоядерного оружия Сахаров работал сперва неохотно, но потом пришел к убеждению, что это необходимо для поддержания равновесия ядерных сил в мире. Это равновесие, считал он, будет удерживать противоборствующие стороны от военного конфликта с применением ядерных вооружений.

В своей книге «О стране и мире», опубликованной на Западе в 1975 году, Сахаров предупреждая об опасности обсуждавшегося в то время соглашения Брежнева-Никсона о создании системы «антиракетных щитов» для двух главных городов в США и в СССР, считая, что это может позволить советскому руководству развязать Третью мировую войну: «Страшное подозрение невольно закрадывается в душу, рисуется схема того, что при такой оборонной системе большая часть территории и населения страны приносится в жертву соблазну получить решающее преимущество первого ракетно-ядерного удара при относительной безопасности московских чиновников».

При этом Сахаров приложил много усилий для установления запрета на испытания ядерного оружия. Именно по его инициативе советское правительство предложило заключить международный договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Прекращение испытаний в атмосфере спасло жизни и здоровье сотен тысяч людей.

Прямая речь

Андрей Сахаров о политике: «Я не профессиональный политик, и, может быть, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах».

Из открытого письма И.Шафаревича в защиту Андрея Сахарова: «Я считаю, что последние годы жизнь Андрея Дмитриевича Сахарова была примером того, как может и должен жить человек, искренне считающий, что все происходящее сейчас в нашей стране, что ее будущее - это дело каждого гражданина, а не только тех учреждений, которым надлежит этим ведать. С неотступностью и самоотверженностью, типичной для лучших представителей русского народа, он говорил о пороках и язвах нашего общества, молчать о которых ему не позволяла совесть, искал и предлагал пути их исцеления, - или мы должны верить, что живем в раю, где нет ни пороков, ни язв? (Легко понять, какое озлобление его поведение вызывает не только у тех, кто извлекает выгоду из этих язв, но и у тех, кто сделал принципом своей морали их не замечать). Как ни велики достижения А.Д.Сахарова в физике, как ни уникален его вклад в оборонную мощь СССР, то значение, которое для нашей страны имеет его общественная деятельность, - я уверен, - неизмеримо больше».

Дмитрий Лихачев об Андрее Сахарове: «В сущности, Сахаров никогда не стремился поразить оригинальностью взглядов, высказать что-то такое, чего не смог бы сказать никто другой. Он всегда говорил и писал о простых человеческих истинах, которые в свободной, демократической стране воспринимаются как нечто совершенно естественное, обыденное. Но в государстве, где обыкновенному человеку запрещено говорить обыкновенные вещи, они, высказанные вслух, становились откровением. Не исключительность, а обыденность тех истин, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров как политик, потрясала людей. Потому что, когда в изолгавшемся обществе один человек говорит правду, каждое сказанное им слово обретает особый смысл».

Из определения Нобелевского комитета: «Сахаров бескомпромиссно и действенно боролся не только против злоупотребления властью во всех их проявлениях, но и с равной энергией защищал идеал государства, основанного на принципе справедливости».

Папа римский Бенедикт XVI об Андрее Сахарове: «Если его внешняя свобода при коммунистическом режиме была закована в цепи, то его внутренняя свобода, которую никто не мог отнять у него, уполномочила его твердо выступать в защиту своих соотечественников во имя общего блага».

8 фактов об Андрее Сахарове

- Андрей Сахаров был дважды женат. В 1943 году он женился на Клавдии Вихиревой, уроженке Симбирска. У них родилось трое детей — дочери Татьяна и Любовь и сын Дмитрий. В 1969 году Клавдия умерла от рака. В 1970 году во время поездки в Калугу на политический процесс Вайля-Пименова Сахаров познакомился с Еленой Боннэр, на которой женился в 1972 году. У неё к тому моменту уже было двое детей. Общих детей у супругов не было, но Андрей Сахаров, по его собственным словам, считал детей Елены Боннэр своими детьми.

- В сентябре 1977 года Андрей Сахаров обратился с письмом в организационный комитет по проблеме смертной казни, в котором выступил за ее отмену в СССР и во всём мире.

- Президенту АН СССР академику Александрову было настоятельно предложено лишить Андрея Сахарова звания академика, однако Александров ответил на это, что лишение звания академика, так же как и избрание в академики, происходит путем тайного голосования на общем собрании всей академии, поэтому результат может оказаться непредсказуемым. В результате звания члена АН СССР Сахаров лишён не был.

- В Большой советской энциклопедии, вышедшей в 1975 году, а затем и в выходивших до 1986 года энциклопедических справочниках статья о Сахарове завершалась фразой «В последние годы отошёл от научной деятельности». По некоторым данным, эта формулировка принадлежала М. А. Суслову. При этом с 1967 по 1980 год Сахаров опубликовал более 15 научных работ, в том числе о барионной асимметрии Вселенной с предсказанием распада протона (по мнению Сахарова, это была его лучшая теоретическая работа), о космологических моделях Вселенной, о связи тяготения с квантовыми флуктуациями вакуума и массовых формулах для мезонов и барионов.

- Во время горьковской ссылки Андрея Сахарова площадь в Вашингтоне, где находилось советское посольство, была переименована в «Площадь Сахарова».

- После возвращения из ссылки Сахаров так и не был восстановлен в наградах и званиях, которых его лишили в 1980 году. Он категорически от этого отказался, и Горбачёв не стал подписывать соответствующий указ.

- Андрей Сахаров был уверен в том, что умрет в 72 года, как и его отец, и говорил об этом жене. Однако эти ожидания не оправдались. По воспоминаниям очевидцев, Елена Боннэр, обнаружив мужа мертвым, кричала: «Ты меня обманул! Ты же обещал мне еще три года!».

- В январе 1990 года по инициативе Елены Боннэр была создана Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова. В 1994 году был открыт Архив Сахарова, в 1996 году — Музей и общественный центр им. Андрея Сахарова (с 2012 года – «Сахаровский центр», объявлен иноагентом).

| 21.05.23 | 21.05.2023 Научная Россия. «Ученый прежде всего - человек» |

Родившийся 102 года назад, Андрей Дмитриевич Сахаров не только был выдающимся физиком, но и находился в рядах важнейших общественных деятелей своего времени. Один из создателей первой советской термоядерной бомбы, самый молодой академик в истории АН СССР, лауреат многочисленных премий за вклад в оборону страны и в то же время — учредитель Московского комитета по правам человека, автор статей о мире и разоружении, противник репрессий, сам оказавшийся диссидентом.

102 года А.Д. Сахарову. Источник: Архив Сахарова

«Тебе, спасителю России, спасибо», — по свидетельству очевидцев, сразу же после испытания первой водородной бомбы с этими словами А.Д. Сахарову поклонился И.В. Курчатов, руководивший тогда государственной комиссией. Молодой ученый действительно внес неоценимый вклад в разработку термоядерного оружия. Принцип действия бомбы, при котором происходит ионизационное сжатие термоядерного горючего, называется «сахаризацией» именно в его честь. Проект, по мнению А.Д. Сахарова, должен был стать залогом мира между странами и гарантом безопасности СССР.

Одним из главных достижений Сахарова была идея «слойки»: последовательно чередуя слои легких веществ типа дейтерия или трития со слоями урана, можно было создать оружие любой мощности. В сочетании с идеей «сахаризации» это позволило СССР сделать оружие не только разрушительным, но и в достаточной степени «легким» для практического использования.

После успешного испытания бомбы на 32-летнего ученого, которого в свое время считали лучшим студентом из учившихся на физфаке МГУ, посыпались награды: Сталинская и Ленинская премии, звание Героя Социалистического Труда. В том же 1953 г. А.Д. Сахаров, миновав ступень члена-корреспондента, сразу же стал академиком АН СССР — самым молодым в ее истории. Он вдруг оказался национальным героем от мира науки, и советская власть с радостью поддерживала этот образ, предоставляя новоявленному академику разрабатывать и испытывать все новые и новые виды ядерного оружия.

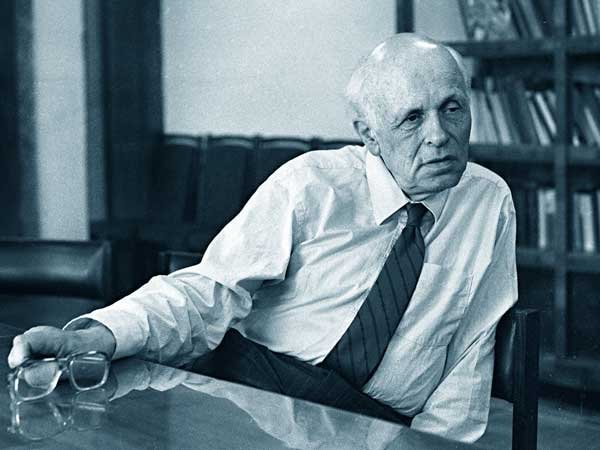

А.Д. Сахаров Источник: Архив Сахарова

Однако сам А.Д. Сахаров во многом был не согласен с этой властью. В 1958 г. он опубликовал две статьи о вреде, который ядерные взрывы причиняют людям и их наследственности. Ученый безуспешно пытался убедить руководство страны продлить мораторий на испытания ядерного оружия. В ответ на это Н.С. Хрущев заметил, что физик «лезет не в свое дело». Испытания продолжались вплоть до 1963 г. и завершились лишь с подписанием договора между СССР, США и Великобританией.

Сахаров же все чаще и чаще вмешивался «не в свои дела». В 1960-х гг. он открыто выступал за право людей отстаивать свои убеждения, пытался добиться отмены смертной казни. Наконец, в 1968 г. А.Д. Сахаров написал статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой рассуждал о том, что капитализм и социализм могут и должны сближаться и что СССР и США способны работать сообща для достижения общих целей и мира на планете.

После появления этой статьи ученого сразу же отстранили от всех секретных проектов. По ходатайству его бывшего научного руководителя, лауреата Нобелевской премии И.Е. Тамма, А.Д. Сахарова взяли на работу в ФИАН. Рассчитывать на высокую должность он теперь не мог — академика определили как старшего научного сотрудника. Но общественная деятельность ученого на этом не закончилась: в 1970 г. он стал одним из учредителей Московского комитета по правам человека. Сахаров продолжал активно бороться за свободу совести в СССР, за право получать и распространять информацию, за разоружение. В 1975 г. академик был удостоен Нобелевской премии мира. На родине на это отреагировали критикой и осуждением.

П.Л. Капица Источник: Лев Иванов / РИА Новости

В 1980 г. после выступления А.Д. Сахарова против ввода войск в Афганистан его лишили всех государственных наград и отправили в ссылку в закрытый для иностранцев город Горький. Тогда же ученого попытались лишить звания академика, но за него вступились Н.Н. Семенов и П.Л. Капица. На глазах присутствовавшего в зале куратора из ЦК академики провели следующий диалог:

— «Академик» — звание пожизненное, и еще не бывало, чтобы академиков исключали. Нет прецедента, — заметил Н.Н. Семенов.

— Был! В Германии после прихода к власти нацистов из Прусской академии наук исключили Эйнштейна, — ответил П.Л. Капица.

Ученые лукавили, поскольку прекрасно знали, что Альберт Эйнштейн сам вышел из Прусской и Баварской академий. Но лишать Сахарова звания после этого обмена репликами больше никто не решался.

Из горьковской ссылки ученый был возвращен в 1986 г. по распоряжению М.С. Горбачева. После этого академик вернулся к научной и общественной деятельности, стал членом президиума Академии наук. В 1989 г. за несколько месяцев до смерти А.Д. Сахаров был избран народным депутатом СССР. И именно значок народного депутата, а не медали или ордена, красовался на лацкане великого физика во время прощания с ним.

https://scientificrussia.ru/articles/ucenyj-prezde-vsego-celovek

| 19.05.23 | 19.05.2023 Новые округа. На пороге несладкой жизни |

Все растения очень нуждаются в опылении пчелами. В противном случае — хорошего урожая нам точно не видать. И меда, конечно же. Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Чтобы мировое сообщество обратило внимание на пчел, насекомым даже день в году выделили. Свой профессиональный праздник эти труженики отметят 20 мая. «НО» поговорили с ученым, руководителем ТОП «ФИАН», потомственным пчеловодом, жителем Троицка и членом-корреспондентом РАН Андреем Наумовым (на фото) и узнали, с какими проблемами сталкиваются хозяева пасек и как Илон Маск мешает пчелам делать их «сладкую работу».

Несмотря на то, что в Новой Москве львиную долю жилья составляют частные дома, никто особо и не спешит обзаводиться пасеками и качать мед. Хотя производство это в промышленных масштабах весьма востребованное.

— Но в то же время и затратное. Чтобы производить мед в промышленных масштабах, приходится применять самые современные технологии, — рассказывает Андрей Наумов. Те, в свою очередь, позволяют буквально рассматривать каждую пчелу под микроскопом, чтобы впоследствии собрать большое количество «урожая». Но на рынке более ценным считается другой мед — тот, что собирают фермеры на своих частных пасеках.

— Это экологически чистый продукт, и он наделен массой полезных свойств, — говорит Андрей Наумов.

Поможет вам вылечить простуду, стать натуральной заменой сахару. А сколько других пчелиных продуктов (то же маточное молочко, пчелиный яд, прополис) востребовано на рынке.

Правда, чтобы получить их, придется изрядно потрудиться. Купить улья, пчелиные семьи (и одной-двумя вы явно не обойдетесь), почитать соответствующую литературу и лучше всего взять пару мастер-классов у опытных пчеловодов, чтобы овладеть хотя бы азами этой «сладкой» профессии. Но даже тогда нельзя рассчитывать на хороший результат.

— Нужно учитывать много факторов: главный из которых — пчелиный, — говорит Андрей Наумов.

Как бы нам ни казалось, что пчел вокруг предостаточно, это совсем не так. Мир хоть пока и не стоит на пороге, но уже активно движется к пчелиной катастрофе!

— Не так давно читал статью, в которой рассказывалось: ежегодно количество пчел в Великобритании уменьшается в два раза! — говорит Андрей Витальевич. — И это вполне похоже на правду. Мы уже давно столкнулись с массовым вымиранием пчел. Все мировые СМИ говорят об этом практически каждый год, предупреждая: не будет пчел — нам всем покажется несладко. Растения нуждаются в постоянном опылении. И если никто не будет этого делать, урожая нам можно не ждать. А дальше планету ждет голод! Гипотез такого пчелиного апокалипсиса выделяют несколько.

— Не так давно читал статью, в которой рассказывалось: ежегодно количество пчел в Великобритании уменьшается в два раза! — говорит Андрей Витальевич. — И это вполне похоже на правду. Мы уже давно столкнулись с массовым вымиранием пчел. Все мировые СМИ говорят об этом практически каждый год, предупреждая: не будет пчел — нам всем покажется несладко. Растения нуждаются в постоянном опылении. И если никто не будет этого делать, урожая нам можно не ждать. А дальше планету ждет голод! Гипотез такого пчелиного апокалипсиса выделяют несколько.

— Во-первых, это пестициды и гербициды, которыми обрабатываются растения от различных болезней и вредителей, — говорит Андрей Наумов.

Отказаться от них мы уже вряд ли сможем, а это значит, что пчелы продолжат серьезно страдать. А насекомые, которые будут выживать, начнут производить «неправильный мед», в котором могут содержаться химикаты. Что сейчас и происходит, если пасека находится где-нибудь в черте города.

— Вторая гипотеза — пчелам мешают жить электромагнитные поля, телефоны, Wi-Fi, линии электропередач. Да взять хотя бы спутники, которые запускают сотнями ежегодно. Особенно в этом преуспел Илон Маск — на орбите уже работает более 1500 спутников Starlink. Спутники тоже производят излучение, которое, вероятнее всего, мешает насекомым, — говорит ученый.

Пчелы перестают ориентироваться в пространстве, не долетают до своих ульев и гибнут. В 2019 году новомосковские пчеловоды рассказывали «НО», что ежегодно стали лишаться до половины пчелиных семей. И такая печальная тенденция продолжается до сих пор.

— Так что пчелиные хозяйства в нашей стране развиты не так хорошо, как хотелось бы, — считает Андрей Наумов. — Более того, развитию пасек мешает и урбанизация. По большей части люди живут в городах, многие деревни опустели, некоторые и вовсе исчезли.

Так что пчеловодов год от года становится все меньше. А вместе с ними и меда. И это не может не настораживать.