СМИ о нас

| 28.03.25 | 27.03.2025 Телеграм-канал Росфинмониторинг. Делегация Росфинмониторинга приняла участие в казахстанско – российском форуме |

Делегация Росфинмониторинга приняла участие в казахстанско – российском форуме по вопросам обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности

Российскую делегацию возглавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил многолетнее продуктивное партнерство двух стран в борьбе с общими угрозами, а также сотрудничество по ряду проектов, среди которых Международная олимпиада по финансовой безопасности.

Юрий Чиханчин подчеркнул, что за пять лет географический охват Олимпиады вырос с 7 до почти 40 стран.

«Чем вызван колоссальный интерес к Олимпиаде и мероприятиям, проходящим на ее «полях»? Первая и главная причина – это стремительный приход новых информационных технологий в жизнь каждого из нас, в управление государством и деятельность компаний. Мир столкнулся с проблемой нехватки нужных знаний, в том числе в финансовой сфере», - сказал глава ведомства.

На форуме обсуждались:

- вопросы комплексной подготовки кадров в области ПОД/ФТ

- опыт обучения молодежи основам финансовой безопасности и финансовой грамотности

- цифровизация в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ

- роль искусственного интеллекта в обработке финансовой информации

- проекты Международного движения по финансовой безопасности и другие темы.

В мероприятии со стороны РФ приняли участие заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. Наталья Паршикова, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев, директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Николай Колачевский, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев, проректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Михаил Кацарский, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Иван Уваров, сотрудники Росфинмониторинга.

Казахстан представили Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, ректоры вузов и другие эксперты.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

| 28.03.25 | 27.03.2025 ВКонтакте Росфинмониторинг. Делегация Росфинмониторинга приняла участие в казахстанско – российском форуме |

Делегация Росфинмониторинга приняла участие в казахстанско – российском форуме по вопросам обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности

Российскую делегацию возглавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил многолетнее продуктивное партнерство двух стран в борьбе с общими угрозами, а также сотрудничество по ряду проектов, среди которых Международная олимпиада по финансовой безопасности.

Юрий Чиханчин подчеркнул, что за пять лет географический охват Олимпиады вырос с 7 до почти 40 стран.

«Чем вызван колоссальный интерес к Олимпиаде и мероприятиям, проходящим на ее «полях»? Первая и главная причина – это стремительный приход новых информационных технологий в жизнь каждого из нас, в управление государством и деятельность компаний. Мир столкнулся с проблемой нехватки нужных знаний, в том числе в финансовой сфере», - сказал глава ведомства.

На форуме обсуждались:

- вопросы комплексной подготовки кадров в области ПОД/ФТ

- опыт обучения молодежи основам финансовой безопасности и финансовой грамотности

- цифровизация в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ

- роль искусственного интеллекта в обработке финансовой информации

- проекты Международного движения по финансовой безопасности и другие темы.

В мероприятии со стороны РФ приняли участие заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. Наталья Паршикова, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Николай Колачевский, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев, проректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Михаил Кацарский, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Иван Уваров, сотрудники Росфинмониторинга.

Казахстан представили Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, ректоры вузов и другие эксперты.

| 28.03.25 | 27.03.2025 Росфинмониторинг. Делегация Росфинмониторинга приняла участие в казахстанско – российском форуме |

27 марта в Астане состоялся казахстанско-российский форум по вопросам обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности. Российскую делегацию возглавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В мероприятии со стороны РФ также приняли участие заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. Наталья Паршикова, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев, директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Николай Колачевский, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев, проректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Михаил Кацарский, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Иван Уваров, сотрудники Росфинмониторинга.

Казахстан представили Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, ректоры вузов и другие эксперты. С докладами выступили в том числе провост (ректор) Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Сергей Пен и ректор Astana IT University Аскар Хикметов.

Глава Росфинмониторинга отметил многолетнее продуктивное партнерство двух стран в борьбе с общими угрозами, а также сотрудничество по ряду проектов, среди которых Международная олимпиада по финансовой безопасности. Юрий Чиханчин подчеркнул, что за пять лет географический охват Олимпиады вырос с 7 до почти 40 стран.

«Чем вызван колоссальный интерес к Олимпиаде и мероприятиям, проходящим на ее «полях»? Первая и главная причина – это стремительный приход новых информационных технологий в жизнь каждого из нас, в управление государством и деятельность компаний. Мир столкнулся с проблемой нехватки нужных знаний, в том числе в финансовой сфере. Второй причиной стали серьезные изменения политических, экономических и иных отношений между государствами, группами стран. Изменились формы и способы расчетов, финансовые потоки. Появились новые виды финансовых институтов», - сказал глава ведомства.

Юрий Чиханчин отметил, что серьезную роль сыграло введение санкций в отношении отдельных граждан и в целом государств, а также быстрая адаптация транснациональных преступных групп под глобальные перемены.

Олимпиада призвана решить ряд задач, среди которых обогащение знаниями в области финансовой безопасности, обучение новых специалистов для международной антиотмывочной системы и другие.

Жанат Элиманов в своем выступлении подчеркнул, что встреча станет дополнительным драйвером для формирования эффективного «пояса финбезопасности» в регионе. Как указал глава подразделения финансовой разведки Казахстана, сегодня самые серьезные угрозы исходят от финансовых и наркопреступлений, при этом с каждым годом набирают обороты мошенничества.

«Наша главная задача – защитить граждан, особенно молодежь, от вовлечения в незаконные финансовые операции. Мы должны системно повышать уровень их знаний об основах финбезопасности и цифровой гигиены. Данный форум играет ключевую роль. Он не только послужит площадкой для обмена лучшими практиками, но и позволит совместно найти эффективные решения», - сказал Жанат Элиманов.

На форуме обсуждались вопросы комплексной подготовки кадров в области ПОД/ФТ, опыт обучения молодежи основам финансовой безопасности и финансовой грамотности, цифровизация в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ, роль искусственного интеллекта в обработке финансовой информации, проекты Международного движения по финансовой безопасности и другие темы.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

| 28.03.25 | 27.03.2025 Телеграм-канал Росфинолимп. Завершен Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности |

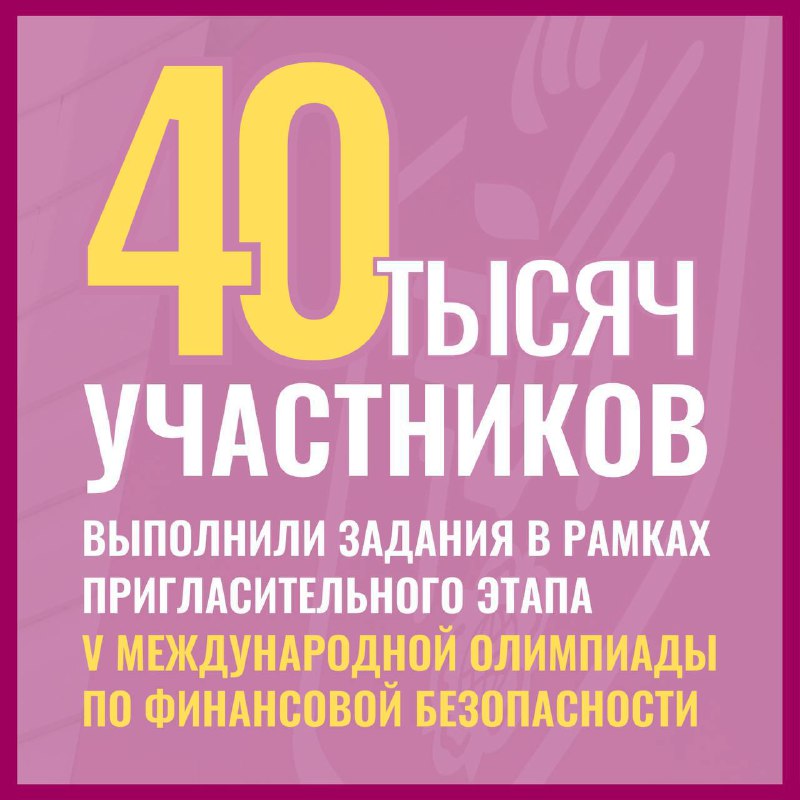

Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности успешно завершен!

Около 40 тысяч школьников и студентов приняли участие в Пригласительном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности!

Этап проходил на платформе «Содружество» при поддержке ФИАН им. П.Н. Лебедева

с 1 февраля по 23 марта.

Участники проверили свои знания и получили сертификаты Олимпиады первого уровня!

Это отличная подготовка к Отборочному этапу, который стартует уже скоро!

Что ждет победителей?

Преимущества при поступлении: Льготы как для Олимпиад Первого уровня в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Карьерные возможности: Стажировки и трудоустройство в ведущих финансовых организациях, включая Росфинмониторинг!

Не упустите свой шанс! Готовьтесь к Отборочному этапу и покоряйте вершины финансовой безопасности!

| 25.03.25 | 22.03.2025 Комсомольская правда. Уникальный российский прибор предскажет вспышки на Солнце: скоро он отправится в космос |

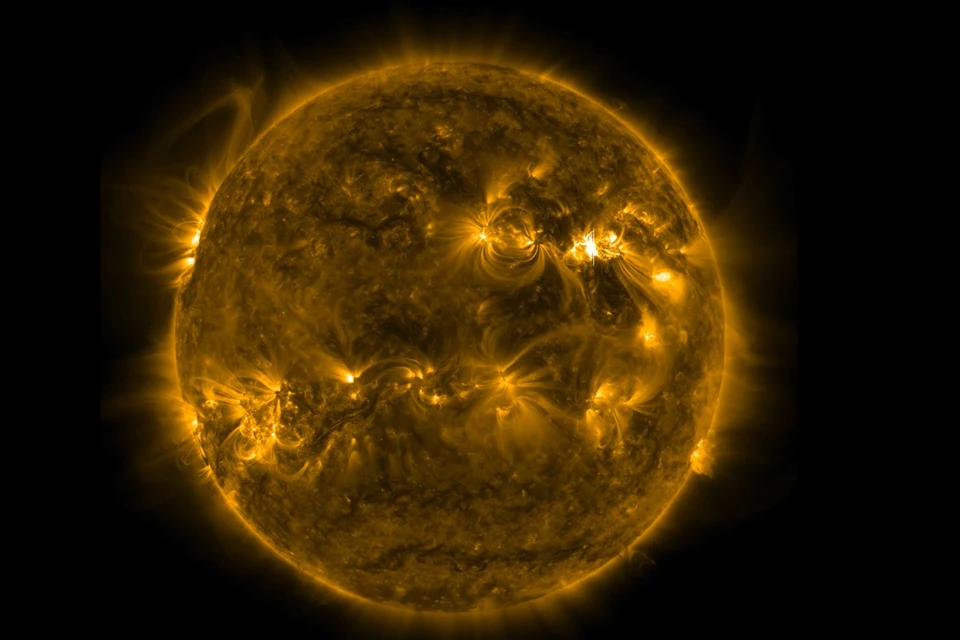

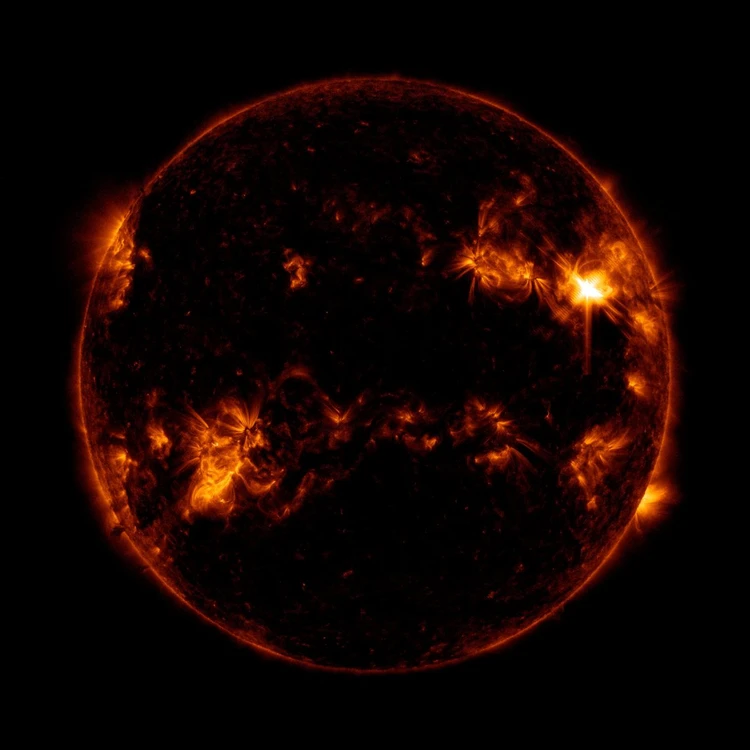

Новые экспериментальные данные о терагерцевом излучении Солнца восполнят пробел в данных о спектре солнечного радиоизлучения во время вспышек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Осенью на МКС полетит прибор «Солнце-Терагерц», по сути это полноценный радиотелескоп, который будет наблюдать за дневной звездой в еще не изученном диапазоне электромагнитного излучения. К работе он приступит ровно через год. Ученые рассчитывают уточнить модели формирования солнечных вспышек, а может, даже научиться их предсказывать! О том, как российский прибор решит эту амбициозную задачу, KP.RU рассказал руководитель проекта, доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией физики Солнца и космических лучей Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Владимир Махмутов.

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ СВЕТИЛО

Солнце – на фоне других звезд Галактики – крайне спокойная звезда. Вы бы на другие светила посмотрели! И тем не менее: каждые (приблизительно) 11,5 лет (астрономы предпочитают говорить о периоде в 22 года) оно испытывает максимум активности. Пятна – области мощного магнитного поля. Вспышки – то есть, по сути, взрывы. Выбросы в космос заряженной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, может начаться магнитная буря. Люди жалуются: голова болит! Даже если, как уверяют врачи, это всего лишь психосоматика, воздействие магнитных бурь на ионосферу, на магнитное поле, наконец, на спутники и радиосвязь, громадно.

И ведь это далеко не все. Астрономы живут в напряженном ожидании повторения «события Кэррингтона», мегавспышки 1859 года, подобной которой с тех пор, к счастью, не было. Случись такое «событие» сейчас, говорят, вся электроника на Земле погорит (хотя многие думают, что страхи преувеличены).

Не прожарит – так заморозит. Другие исследователи опасаются повторения Малого ледникового периода XVI-XVIII веков, когда солнечная активность резко снизилась, и на Земле было очень холодно. Мы толкуем о глобальном потеплении, а есть гарантия, что ледниковый период не вернется?

И на все эти страхи и вопросы ответ один: мы пока не можем точно предсказывать солнечные вспышки даже на несколько дней вперед. Единственное, что мы можем: вот, есть активная область, скоро она расположится напротив Земли и, вероятно, «выстрелит». Или нет. О длинных прогнозах речи вообще нет. Кто знал, что нынешний максимум солнечной активности окажется именно таким (довольно ярким, но были и мощнее)? Кто знает, каким будет следующий?

Несмотря на то, что Солнце неплохо изучено, а физические модели, что там да как, есть, и они проверены наблюдениями, мы, возможно, не знаем ответов на самые важные вопросы.

А что нам мешает узнать?

УЗКОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ ОКНО

Можно уйти в дебри и толковать о совершенстве и несовершенстве существующих моделей («а термоядерные ли реакции обеспечивают излучение Солнца», вопрошают блогеры). А можно сосредоточиться на очевидном: несмотря на то, что Солнце наблюдается постоянно, есть «слепые зоны». Мы не видим Солнца во всем его спектральном многообразии.

Как, по-вашему, наблюдают Солнце (и не только его)? Фото в телескоп, вот диск, вот пятна? Нет, так о Солнце почти ничего не узнаешь. Глаз человека видит только в узком диапазоне длин волн. А природе нет до этого дела. Природа «работает» на всех волнах, от очень коротких (гамма-лучи) до очень длинных (радио). И часто что-то происходит, например, в рентгеновском диапазоне, а в видимом – тишь да гладь.

И тут начинаются сложности. Многое (большинство) блокируется атмосферой. Чтобы наблюдать, надо выводить на орбиту. Именно поэтому «Солнце-Терагерц» летит на МКС.

А что это вообще такое, терагерцевый диапазон? И почему он так важен?

УЖЕ НЕ ТЕПЛО, ЕЩЕ НЕ РАДИО

Все слушают радио. Посмотрите на шкалу вашего приемника. Видите, 88, или 102. И подписано: мегагерцы.

Частота излучения измеряется в герцах (одно колебание в секунду). Волна, которая приносит вам в дом музыку или любимое радио, колеблется миллионы раз в секунду (поэтому – мегагерцы).

Частота терагерцевого излучения еще выше. Приставка «тера» обозначает 10 в 12-й степени. Очень высокая частота. Такое излучение называют еще субмиллиметровым (потому что длина волны – доли миллиметра). По сути, это граница радио и инфракрасного диапазонов. А где нечто пограничное, там всегда трудности. Вот есть радиоастрономия. А есть инфракрасная астрономия. А это как бы ничье.

Уникальный российский прибор предскажет вспышки на Солнце

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Солнце никогда не наблюдалось в терагерцевом диапазоне, говорит Владимир Махмутов.

- Таких измерений не было. Большинство наблюдений за процессами на Солнце проводятся наземными телескопами в мега- и гигагерцевом интервале частот, которые проходят через земную атмосферу к наземному наблюдателю. Существуют лишь некоторые узкие субмиллиметровые “окна прозрачности”, прилегающие к терагерцевому диапазону, например, на частотах 212 и 405 ГГц. И солнечный субмиллиметровый телескоп (SST), расположенных в горах Аргентины, успешно проводит исследования солнечных вспышек на этих частотах.

Как вы поняли, терагерцевое излучение вдобавок блокируется атмосферой.

- Терагерцевое излучение (условно диапазон частот от ~0.4 до 20-30 ТГц) от Солнца очень сильно поглощается водными парами атмосферы. Поэтому особый интерес представляет проведение внеатмосферных измерений солнечного такого излучения. В этом смысле, планируемый эксперимент “Cолнце-Терагерц” на Российском сегменте МКС направлен на проведение таких измерений в течение ближайших двух-трех лет, - говорит Владимир Махмутов.

А может, и ну его? Ну пограничное и пограничное. Или это важно? Важно.

ВИДЕТЬ САМОЕ НАЧАЛО

Как мы уже говорили, возможно, именно наблюдения в терагерцевом диапазоне – ключ, который позволит хотя бы отчасти прогнозировать солнечные вспышки.

- В ряде недавних работ показано, что субмиллиметровое излучение возникает на ранней стадии развития мощных солнечных вспышек. На этой стадии обнаружено начало процесса в активной области, который приводит к ускорению заряженных частиц до релятивистских (околосветовых – КП) энергий, мощным выбросам корональной плазмы, так называемых CME (Coronal Mass Ejections). По мере развития мощной вспышки временная динамика субмиллиметрового излучения хорошо коррелирует с потоками рентгеновского и гамма - излучения солнечной вспышки. Новые экспериментальные данные о терагерцевом излучении Солнца восполнят пробел в данных о спектре солнечного радиоизлучения во время вспышек. Это позволит уточнить модель развития солнечной вспышки и соответственно улучшить оперативный прогноз этих ярких событий, определяющих состояние межпланетной среды и околоземного пространства, - говорит Владимир Махмутов.

МОДЕЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ

Если вы думаете, что вспышка в терагерцевом диапазоне просто раньше «светит», чем в видимом, значит, мы ее «предскажем» - может, вы отчасти и правы, но в целом все сложнее. Терагерцевые наблюдения позволят уточнить модели Солнца, то есть понять, как там все устроено. А уже это даст инструмент для «предсказаний».

- Предложено несколько теоретических моделей для описания частотного спектра с увеличивающимися по величине потоками терагерцевого излучения, - рассказывает Владимир Махмутов, - Эти модели (физические механизмы) можно разделить на два класса: тепловой природы и нетепловые. К ним относятся, например, черенковский механизм излучения электронов и позитронов, синхротронное (гиросинхротронное) излучение электронов и позитронов, хромосферное тормозное излучение, плазменный механизм и др. В нетепловых моделях необходимо наличие высокоэнергичных (релятивистских) электронов в солнечной хромосфере.

Здесь немного поясним. Лампочка светит, потому что она нагрета (тепловое излучение). Светодиод светит, потому что электроны совершают переход через слои полупроводника, излучая свет (нетепловое). Способов светить «не через тепло» много, Владимир Махмутов перечислил некоторые. Но электрон в любом случае должен быть.

- Возникает вопрос о происхождении этих электронов: они ускорены в самой хромосфере (нижней атмосфере Солнца – КП) или могли распространиться от коронального источника («этажом выше» - КП)? - поясняет Владимир Махмутов, - Также для физических моделей необходима определенная величина плотности электронов в излучателе.

В корональных источниках, говорит ученый, то есть высоко над «поверхностью» Солнца, плотность электронов на порядки меньше, чем в хромосфере:

- Для теплового (тормозного) источника субмиллиметрового (терагерцевого) излучения необходимы протяженные области с температурой в несколько сотен тысяч градусов на корональных высотах или в хромосфере.

Появление новых данных о терагерцевом солнечном излучении позволит проверить существующие теоретические модели источников излучения.

- Возможно, что в природе реализуется комбинированный источник, - предполагает Владимир Махмутов.

Вопрос важен не только для Солнца: разве мы не хотим понять, как в целом светят звезды? Взять Бетельгейзе, знаменитую звезду в созвездии Ориона. То говорят, что она взорвется. И ждут якобы напастей на Земле. То, что не взорвется. Или та знаменитая звезда в Северной Короне, вспышки которой ждали все минувшее лето. А она пока так и не взорвалась (на днях ее видел, и не думает). Мало мы знаем о звездах, хотелось бы побольше.

- Существует ли общий механизм вспышечного энерговыделения на Солнце и других астрофизических объектах? Так, обнаружено, что для спектра радиоизлучения от известной звездной системы Альфа Центавра также характерен рост величины потока в субмиллиметровом диапазоне, прилегающем к терагерцевым волнам. А что происходит в области терагерцевых волн? Для ответа на этот вопрос понадобится разработка и изготовление специальной космической научной аппаратуры для регистрации малых сигналов в терагерцевом диапазоне, - поясняет Владимир Махмутов.

Так что ждем запуска! Возможно, мы научимся предсказывать вспышки не только нашего светила, но и бесчисленных звезд, рассеянных по небосводу.

СПРАВКА КП

Что такое «Солнце-Терагерц»

Массивный (47 кг) прибор, несущий восемь детекторов, каждый настроен на свой частотный канал. Устройство зафиксирует солнечное излучение в диапазонах от 0,4 до 12 терагерц. Особая платформа позволит отслеживать Солнце. Прибор должен прилететь на МКС осенью, а весной 2026-го космонавты установят его снаружи на российском сегменте. Сейчас он находится в корпорации «Энергия» и готовится к запуску. Датчики, электроника должны быть адаптированы к работе в условиях открытого космоса, подчеркивает Владимир Махмутов.

| 25.03.25 | 22.03.2025 Телеграм-канал. Наука.рф |

Перед нами электрическое поле излучения при вылете электронов из мишени, ускоренных лазерным импульсом длительностью 10 фс (фемтосекунд, 10^-15 секунд).

Фото: официальный сайт Физического института им. П.Н. Лебедева РАН

| 25.03.25 | 21.03.2025 Смотрим. Ученые РФ за час создали ледяную корку, которая в космосе растет миллионы лет |

Ученый объяснил, как удалось создать ледяную корку всего лишь за час.

"В пылевых облаках на поверхности пылинок ледяная корка из молекул, которые там есть вокруг них, просто летают в вакууме при очень низких температурах. И вот эта корка, она на самом деле очень тонкая, в несколько тысяч молекул толщиной, даже в несколько сотен молекул, она подвергается облучению космическими лучами и также ультрафиолетовым излучением от звезд. Это все происходит в течение миллионов лет. <…> Мы в лаборатории воспроизводим эту дозу, то есть мы берем электронную пушку, направляем ее на наш лед. Поток частиц у нас гораздо выше, поэтому мы можем действительно дозу, которую получают за миллион лет, дать в течение часа или нескольких часов", — сказал Антонов.

Он отметил, что такая скорость эксперимента может повлиять на саму теорию о зарождении жизни, но ученые Самарского университета просто пытались взять модельную систему и узнать, как происходит химия в космосе. Благодаря исследованию удалось понять ключевые аспекты теории о том, что жизнь может быть не только на Земле.

Эксперимент, который провели в Самарском университете имени Сергея Королева, позволил с большой вероятностью заявить, что жизнь могла образоваться где-то еще, кроме Земли. Опыт проходил в вакуумной камере, в центре которой находился медный криостат, намороженный льдом. Далее его подвергли излучению и проанализировали с помощью масс-спектрометра.

| 25.03.25 | 21.03.2025 Смотрим. Ученый ФИАН Антонов: с помощью насосов удалось создать космос на Земле |

Он отметил, что космические условия могут сильно различаться в зависимости от объекта. Ученым удалось воспроизвести ситуацию для предмета, который образует газопылевые облака, которые в свою очередь впоследствии коллапсируют и образуют звездные системы.

"Мы воспроизводили условия для такого объекта. Эти условия следующие: глубокий вакуум, то есть очень сильно разряженное пространство, низкие температуры и космическое излучение. Мы воспроизвели в лабораторных условиях на нашей установке вакуум путем откачки при помощи очень совершенных насосов; они называются турбомолекулярные" — рассказал Иван Антонов в эфире программы "Вопрос науки".

Ученый также сообщил, что температурный режим воспроизвели с помощью специального холодильника, работающего при температурах жидкого гелия.

"Излучение мы воспроизвели при помощи источника заряженных частиц, в простонародье именуемым электронной пушкой", — добавил Иван Антонов.

Этот эксперимент позволил с большой вероятностью заявить, что жизнь могла образоваться где-то еще, кроме Земли.

| 20.03.25 | 20.03.2025 Российская академия наук. От лазерных систем до астрохимии и астрофизики: 45 лет Самарскому филиалу ФИАН |

Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН отмечает 45-летие со дня основания. 20 марта 1980 года Президиум АН СССР принял постановление № 314 «Об организации в г. Куйбышеве филиала Физического института имени П.Н. Лебедева АН СССР». Филиал создан по совместной инициативе областного руководства и лауреата Нобелевской премии академика Н.Г. Басова для решения фундаментальных и прикладных задач в области создания новых лазерных систем и технологий.

На тот момент в Куйбышеве насчитывалось почти 40 конструкторских бюро, целый ряд крупных научно-исследовательских институтов, 12 высших учебных заведений, в том числе Авиационный институт имени Королёва и молодой Куйбышевский государственный университет. В результате вышеупомянутого постановления Президиума Академии наук СССР в Куйбышеве появился первый академический институт, был дан толчок развитию академической науки в регионе.

Первым директором филиала стал дважды лауреат Государственной премии, доктор физико-математических наук, профессор В.А. Катулин (1936–1998). Под его руководством молодой коллектив, состоящий в основном из выпускников ведущих московских вузов, провёл огромную работу: за короткий срок филиал был обеспечен установками, производственными площадями. Были получены новые научные результаты по лазерной технологии и технологическим лазерам, решены актуальные фундаментальные и инженерные задачи, установлено плодотворное сотрудничество с вузами, предприятиями и НИИ, как в нашей стране, так и за рубежом.

Сегодня Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН представляет собой научно-исследовательский институт с общим количеством сотрудников около 100 человек, из которых более 50 — научные сотрудники (девять докторов наук, 24 кандидата наук). При этом тематика исследований также расширилась. В Институте разрабатываются новые лазеры, включая мощные лазеры для широкого спектра задач, развиваются существующие лазерные системы, проводятся комплексные прикладные разработки в области использования лазерных технологий.

Последние годы активно развиваются направления, связанные с астрохимией и астрофизикой. По результатам Мегагранта в филиале создан Центр лабораторной астрофизики и запущена уникальная научная установка мирового уровня, воссоздающая условия глубокого космоса.

Ежегодно работники СФ ФИАН публикуют более 50 статей в ведущих мировых журналах, входящих в Белый список, а общее количество публикаций за все годы работы Института превысило 2500. Сотрудники также ведут активную образовательную деятельность и работу по распространению результатов разработок учёных в практику в интересах промышленных предприятий региона.

Источник: отдел по связям с общественностью ФИАН.

| 20.03.25 | 20.03.2025 Телеграм-канал РАН. 45 лет Самарскому филиалу ФИАН |

20 марта 1980 года Президиум АН СССР принял постановление (https://www.lebedev.ru/ru/main-news/news/5031-45-let-samarskomu-filialu-fian.html) № 314 «Об организации в г. Куйбышеве филиала Физического института имени П.Н. Лебедева АН СССР». Самарский (Куйбышевский) филиал ФИАН (https://t.me/lpi_ras) организован в 1980 году по совместной инициативе областного руководства и лауреата Нобелевской премии академика Николая Геннадиевича Басова для решения фундаментальных и прикладных задач в области создания новых лазерных систем и технологий.

Первым директором филиала стал дважды лауреат Государственной премии, доктор физ.-мат. наук, профессор Виктор Анатольевич Катулин. Под его руководством молодой коллектив провёл огромную работу: за короткий срок филиал был обеспечен установками, производственными площадями. Были получены новые научные результаты по лазерной технологии и технологическим лазерам, решены актуальные фундаментальные и инженерные задачи, установлено плодотворное сотрудничество с вузами, предприятиями и НИИ, как в нашей стране, так и за рубежом. Учёный вспоминал:

«Филиал начинается с высадки на волжские берега московского „научного десанта“ — группы молодых физиков, воспитанников ФИАНа, кандидатов наук, творческих, дерзких исследователей. Они — ядро, костяк коллектива. Пока нам предоставлено двухэтажное здание; места для теоретиков и для группы с мощными лазерами предоставляет университет. В ближайшее время предполагается начать строительство комплекса зданий института на берегу Волги. Лазерный комплекс расположится неподалёку от университета»

Из интервью Виктора Анатольевича Катулина. «Волжская заря» номер от 24.07.1980